那些年消失在中國(guó)的物種(第二彈)

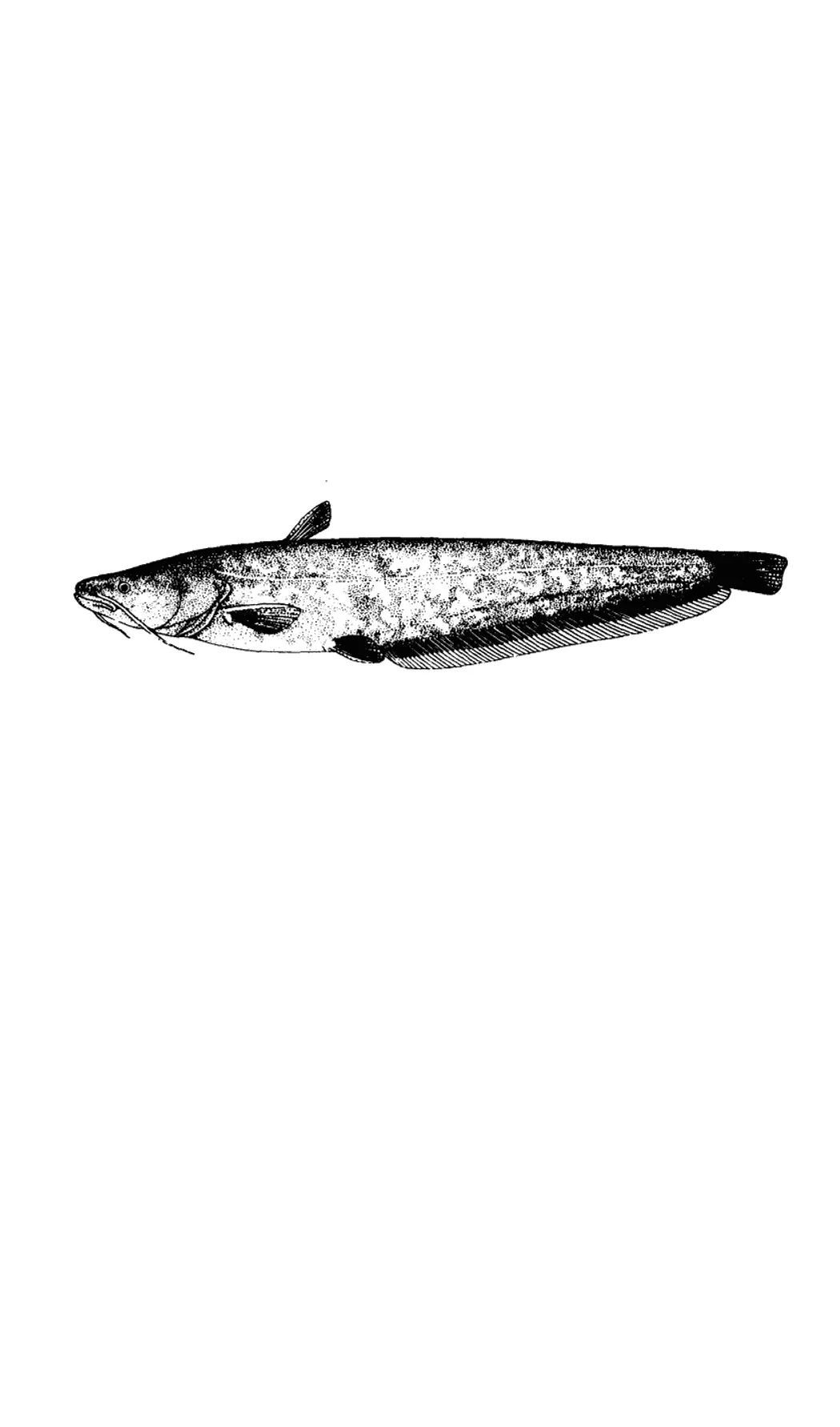

10.庫(kù)頁(yè)島鱘

Acipenser mikadoi

國(guó)內(nèi)分布;圖們江流域

最后記錄;20世紀(jì)80年代?

庫(kù)頁(yè)島鱘是一種生活在北太平洋亞洲海岸的大型鱘魚,體長(zhǎng)最大可超過(guò)2m,分布于俄羅斯遠(yuǎn)東、日本北部以及朝鮮半島東海岸等地。1892年由旅日的德國(guó)動(dòng)物學(xué)家弗朗茲·希爾根多夫(Franz Martin Hilgendorf)依據(jù)來(lái)自北海道的標(biāo)本命名,其種加詞“ Mikado ”源于日語(yǔ)的“ミカド”,漢字寫作“帝”或“御門”,為日本天皇的尊稱,故庫(kù)頁(yè)島鱘又名為帝鱘。

關(guān)于庫(kù)頁(yè)島鱘在我國(guó)境內(nèi)的分布仍存有爭(zhēng)議,該種似乎常在小型河流入海口形成的海灣附近覓食。朝鮮魚類學(xué)家韓溢洙1965年發(fā)表的〈圖們江魚類分布調(diào)查報(bào)告〉稱,漁民有時(shí)可在江口附近捕到鱘魚,不過(guò)并沒有明確具體種類。直到1972年由金利泰編著的《朝鮮淡水魚類志》一書,才首次確認(rèn)庫(kù)頁(yè)島鱘的分布范圍涵蓋圖們江入海口一帶。

2011年 科學(xué)家在維雅克圖河上游捕獲的成年雄性庫(kù)頁(yè)島鱘,長(zhǎng)約170㎝,重26㎏

薩哈林島上的鱘魚產(chǎn)卵場(chǎng)曾被認(rèn)為已經(jīng)消失,直到2010年7月由土著獵人重新發(fā)現(xiàn)。由于氣候惡劣,這一族群的產(chǎn)卵期要晚于生活在亞洲大陸的群體,時(shí)期上也更加短暫。

盡管琿春市最南端的防川村距日本海最近僅有15公里,但卻并不在河口漲潮影響范圍(7-10公里)之內(nèi),因而很多生活在河口咸淡水區(qū)域的汽水魚極少會(huì)進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)。通過(guò)走訪琿春當(dāng)?shù)鼐用窈屠限r(nóng)得知,50年代以前江中漁民仍能偶有捕獲鱘魚,之后便罕有聽聞,另有指80年代曾在吉林境內(nèi)采集過(guò)一尾標(biāo)本,可見庫(kù)頁(yè)島鱘在我國(guó)應(yīng)屬于一種記錄不多的邊緣分布物種。值得注意的是,作為一種江海洄游性魚類,位于圖們江以北不遠(yuǎn)處的蘇昌河(Suchan)是庫(kù)頁(yè)島鱘已知的僅有幾處天然產(chǎn)卵場(chǎng)之一,至于歷史上該種是否會(huì)進(jìn)入圖們江上游繁殖,仍然是一個(gè)待解的謎團(tuán)。

由于分布狹隘及過(guò)度捕撈等因素,早在20世紀(jì)40年代,野生庫(kù)頁(yè)島鱘資源即已面臨枯竭的危險(xiǎn),年產(chǎn)量只有0.6~0.7噸。雖然在1983年被列入蘇聯(lián)瀕危物種紅色名錄,嚴(yán)禁任何捕撈,但未能遏制住種群減少的趨勢(shì)。90年代至今,已知的庫(kù)頁(yè)島鱘產(chǎn)卵場(chǎng)只剩下錫霍特-阿林山脈東側(cè)的圖姆寧河(Tumnin)及薩哈林島上的維雅克圖河(Viyakhtu)兩處,且每年的洄游規(guī)模僅有幾十尾,種群已處于嚴(yán)重岌岌可危的境地。

▽ 拍攝于吉林的庫(kù)頁(yè)島鱘標(biāo)本,采集時(shí)間不詳,可能在上世紀(jì)80年代,或許是該種在國(guó)內(nèi)僅有的記錄 @ 《中國(guó)淡水魚類原色圖集 3》

而在我國(guó),近年來(lái)庫(kù)頁(yè)島鱘尚未有任何實(shí)證報(bào)告,造成該種消失的主要原因很大程度與各種人類活動(dòng)有關(guān)。除了水利設(shè)施建設(shè)的影響之外,90年代初的水質(zhì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),由于每年接納大量工業(yè)廢水和生活污水,圖們江干流已成為吉林省水污染最嚴(yán)重的河段。周邊地區(qū)的金礦開采,不僅導(dǎo)致尾礦污染,同時(shí)會(huì)破壞天然河床生境,嚴(yán)重影響魚類生存和洄游。再加上庫(kù)頁(yè)島鱘原本數(shù)量并不多,隨著環(huán)境的巨大改變,目前該種在中國(guó)境內(nèi)生存的可能性已極為渺茫。

11.赤頸鶴

Antigone antigone

國(guó)內(nèi)分布;云南西部和西南部

最后記錄;1986年

赤頸鶴是全球15種鶴類中體型最大的一種,翼展達(dá)2.5米,站立時(shí)身高約1.8米,也是世界上最高的飛行鳥類。

成年赤頸鶴身體呈灰色,上頸部和頭部為鮮艷的紅色,頭頂有著白冠,飛行時(shí)可以見到黑色的翼端。分布于印度北部、東南亞及澳大利亞的昆士蘭州,常結(jié)2-5只小群活動(dòng),以長(zhǎng)喙在淺水中尋覓各種魚類及小型無(wú)脊椎動(dòng)物。

印度 北方邦 稻田邊緣繁殖的赤頸鶴

由于傳統(tǒng)中被視為一種神圣的鳥類,印度農(nóng)民很少傷害赤頸鶴,2018年夏季的全印野生動(dòng)物普查共記錄到15938羽赤頸鶴,約占全球種群的70%以上 @ 印度時(shí)報(bào)

有關(guān)赤頸鶴在中國(guó)分布的最早證據(jù),來(lái)自蘇格蘭動(dòng)物學(xué)家約翰.安德森(John.Anderson)1868年和1875年從中緬交界處的高黎貢山采集的2件標(biāo)本。值得一提的是,受雇于加爾各答自然博物館的安德森,曾參與了兩次由英印殖民地政府組織的滇西聯(lián)合考察隊(duì)(1868年和1875年)。這次探險(xiǎn)是西方學(xué)界第一次對(duì)滇西南動(dòng)物的系統(tǒng)采集和調(diào)查,約翰.安德森也成為首位在云南境內(nèi)收集大量動(dòng)植物標(biāo)本的近代學(xué)者。

建國(guó)后,各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)百?gòu)U俱興。50年代末由昆明動(dòng)物研究所組織的第一次動(dòng)物資源調(diào)查隊(duì),于1959年3月及1960年2月先后在西雙版納州勐臘縣境內(nèi)采得2只雄性赤頸鶴標(biāo)本,并首次確定該種會(huì)在我國(guó)境內(nèi)繁殖,其在傣語(yǔ)中叫做“諾坑”。自此以后隨著社會(huì)調(diào)查的深入,針對(duì)地方群眾的訪問顯示,耿馬、云縣、盈江、瑞麗等縣市也有著赤頸鶴棲息,常見于晚稻收割后的農(nóng)田或爛壩塘附近。

▽ 上圖拍攝于澳大利亞昆士蘭州北部的 Bromfield 沼澤,曾經(jīng)像這樣在夕陽(yáng)下歸巢的鶴群幾乎在滇南各個(gè)壩子隨處可見,但如今只剩一些老人還留有模糊的回憶 @David Stowe

赤頸鶴歷史上在中國(guó)境內(nèi)數(shù)量眾多,當(dāng)英國(guó)滇西探險(xiǎn)隊(duì)于1868年3月初駐扎在海拔3300英尺大盈江畔的蚌西村時(shí),曾遭遇大群赤頸鶴向緬甸境內(nèi)的河谷飛去。根據(jù)安德森的描述,大約由60只個(gè)體組成的龐大鶴群呈“V”形越過(guò)山口,鳴聲震徹長(zhǎng)霄,時(shí)而改變隊(duì)形,顯得極為壯觀。據(jù)他推算,至少有10群以上如此規(guī)模的赤頸鶴遷移時(shí)經(jīng)過(guò)蚌西,意味著僅這一地所見到的赤頸鶴總數(shù)應(yīng)不少于600只。

而這僅僅是過(guò)去赤頸鶴如此豐富的一種體現(xiàn)。據(jù)當(dāng)?shù)卮迕穹从常钡?0年代以前,赤頸鶴仍在勐侖、勐捧、勐遮等地偏遠(yuǎn)的沼澤地繁殖,數(shù)量眾多。但隨著村寨人口持續(xù)增加,體型龐大的赤頸鶴很容易成為主要的狩獵目標(biāo),再加上對(duì)壩塘灘地的農(nóng)業(yè)開墾,導(dǎo)致其棲息生境遭到嚴(yán)重破壞,此后該種變得稀少,愈發(fā)罕見。1973年8月昆明動(dòng)物研究所在高黎貢山考察期間,曾于貢山縣海拔3250米的高山沼澤地帶見到一具赤頸鶴尸骸,并收集了部分骨骼和兩枚初級(jí)飛羽,也是該種在云南最后幾筆確切記錄之一。

巴基斯坦 納加帕卡(Nagar Parkar)濕地的赤頸鶴

雖然在絕大多數(shù)分布國(guó)家都受到法律保護(hù),但赤頸鶴仍受到撿拾鳥卵、流浪狗襲擊、農(nóng)民仇視等因素的威脅。再加上歷史上曾遭到大量獵殺,目前中國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞野外的原生赤頸鶴種群均已滅絕,而巴基斯坦最后的赤頸鶴一度認(rèn)為在1999年被獵人射殺,直到2012年重新發(fā)現(xiàn)一對(duì)

90年代有指在紅河州藤條江流域靠近中越邊境地區(qū)見到8只赤頸鶴,并打死其中1只,不過(guò)并沒有得到證實(shí),北越境內(nèi)的赤頸鶴同樣已消失多年。而在云南最后一次見到赤頸鶴是在1986年冬天,迪慶州中甸縣藏民在高海拔的納帕海濕地捕獲一只雄性赤頸鶴幼鳥,并送至楚雄動(dòng)物園飼養(yǎng)。這只雄鶴也是迄今為止中國(guó)境內(nèi)最后一次確認(rèn)發(fā)現(xiàn)赤頸鶴,懷疑由緬甸境內(nèi)漂泊而來(lái),后1999年死于昆明圓通山動(dòng)物園。

12.熊氏鹿[存疑]

Rucervus schomburgki

國(guó)內(nèi)分布;云南西南部(大盈江河谷 )

最后記錄;1868年(?)

熊氏鹿是一種身型優(yōu)美的鹿類,以雄鹿極為壯觀的鹿角而聞名,一對(duì)鹿角最多達(dá)33處角叉,仿佛是一頂巨大的王冠或燭臺(tái),被譽(yù)為“東南亞最美麗的動(dòng)物”。已知該種生活在泰國(guó)中部的平原地區(qū),尤其在曼谷附近的湄南河谷最為眾多。許多文獻(xiàn)稱19世紀(jì)末熊氏鹿在泰國(guó)數(shù)量“極為豐富”,但這很大程度上來(lái)自市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的大量鹿角,并不能佐證野生種群的繁榮。

▽ 愛丁堡的蘇格蘭國(guó)家博物館展出的熊氏鹿角,由于角型多岔優(yōu)美,受到收藏家的歡迎,目前全世界博物館和私人收藏中共有490只鹿角,但只有巴黎自然歷史博物館1件完整的剝制標(biāo)本 © Matthew L. Miller

可以確定的是,隨著19世紀(jì)末鐵路網(wǎng)的建設(shè),導(dǎo)致沿線狩獵等人類活動(dòng)日益增多。再加上商業(yè)化大米種植的興起,河谷平原大片洪泛濕地被開墾為稻田,嚴(yán)重破壞了熊氏鹿的棲息生境。據(jù)記載,1924年在曼谷市場(chǎng)上見到的熊氏鹿角已經(jīng)十分稀少,野外已知最后的個(gè)體1932年在泰國(guó)西部被獵人射殺。

一般認(rèn)為熊氏鹿是泰國(guó)的特有物種,不過(guò)有早期報(bào)告提及曼谷市場(chǎng)上交易的鹿角來(lái)源,許多是當(dāng)時(shí)屬于暹羅屬國(guó)的老撾及撣邦地區(qū)。由于從未有西方學(xué)者或探險(xiǎn)家在野外觀察過(guò)該種,現(xiàn)有資料大多來(lái)自二手傳聞,難以確定野生種群的習(xí)性及狀況。據(jù)獵人報(bào)告稱,野外最后觀察到的幾頭個(gè)體常與坡鹿(Rucervus eldii)混群活動(dòng),考慮到雄鹿大而復(fù)雜的鹿角,不利于在茂密的森林中生活,相信其自然生境應(yīng)是一類開闊的沼澤草原環(huán)境,與坡鹿習(xí)性類似。

有關(guān)熊氏鹿在中國(guó)存在的實(shí)物證據(jù)僅有一張鹿皮,由動(dòng)物學(xué)家約翰.安德森(John.Anderson)在1868年購(gòu)自云南盈江當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)[原文注為1878年,疑似筆誤],收藏于加爾各答博物館。另外在1991年,聯(lián)合國(guó)農(nóng)學(xué)家 Laurent Chazée 在老撾北部的豐沙里省一處中藥店中見到一對(duì)熊氏鹿角,來(lái)源不明。已知豐沙里省和云南接壤,平均海拔高于1000米,地理上屬于云貴高原向南的延伸部分,與西雙版納州山水相連,亦是該物種最近一次可靠報(bào)道。

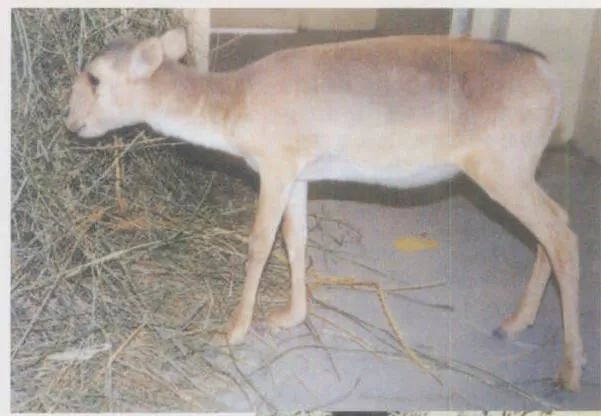

▽ 柏林動(dòng)物園飼養(yǎng)的熊氏鹿,捕捉自沙拉武里府野外。1899年7月19日由暹羅運(yùn)達(dá)德國(guó),1911年9月7日因老邁而死亡,亦是原產(chǎn)地之外最后的個(gè)體。

位于橫斷山脈西南端的盈江、耿馬一帶的河谷盆地,是我國(guó)少有具備熱帶洪泛平原生境的地方,其獨(dú)特的氣候及水文條件,成為許多瀕危物種的家園。從環(huán)境上看,大盈江河谷及南汀河兩岸的沖積平原與蘆葦濕地,似乎符合熊氏鹿對(duì)生境的要求,當(dāng)?shù)匾嗍窍∮械碾嗦?Axis porcinus)在中國(guó)唯一的分布區(qū)域。

安德森在云南市場(chǎng)上見到的鹿皮,究竟是當(dāng)?shù)夭轂┳詈蟮臍埓妫€是通過(guò)貿(mào)易古道由泰國(guó)輾轉(zhuǎn)販賣而來(lái)?是否意味著歷史上熊氏鹿的分布范圍一直延伸到伊洛瓦底江上游河谷?而這一切的答案,隨著全世界最后一頭已知的圈養(yǎng)熊氏鹿于1938年在湄南河口的沙沒沙空府(Samut Sakhon)一處佛寺被一名醉漢殺死,或許將成為永遠(yuǎn)的不解之謎。

13.恒春盲蛇

Argyrophis koshunensis

國(guó)內(nèi)分布;臺(tái)灣南部?

最后記錄;1916年

恒春盲蛇又稱高雄盲蛇或恒春亞盲蛇,身長(zhǎng)約25-30㎝,背部呈棕色,是臺(tái)灣原產(chǎn)體型最大的一種盲蛇,原屬于盲蛇科盲蛇屬(Typhlops),后在2014年根據(jù)分子檢驗(yàn)結(jié)果被重新歸類為新的亞盲蛇屬(Argyrophis)。

該種的模式產(chǎn)地位于臺(tái)灣南部的恒春半島,僅有的3件標(biāo)本均來(lái)自于屏東縣,且自日本爬行動(dòng)物學(xué)家大島正滿于1916年發(fā)表命名以來(lái)再無(wú)記錄。推測(cè)恒春盲蛇可能棲息在林地表面的腐殖層或地下穴居,故而不易發(fā)現(xiàn)。

多年來(lái)的野外調(diào)查從未見過(guò)該種,有臺(tái)灣學(xué)者認(rèn)為恒春盲蛇很可能系誤定,或并不產(chǎn)于臺(tái)灣。所以有關(guān)恒春盲蛇的更多信息,還有待繼續(xù)研究

14.吐魯番鱥

Phoxinus grumi

國(guó)內(nèi)分布;新疆東部(吐魯番盆地)

最后記錄;1966年

吐魯番鱥是一種小型的鯉科魚類,身長(zhǎng)約5-12㎝,身形側(cè)扁,體色褐暗,體側(cè)發(fā)育有明顯的暗色縱帶,1907年由沙俄地理學(xué)家列夫·貝爾格(Lev Berg)發(fā)現(xiàn)命名。已知該種為吐魯番盆地特有種,見于盆地邊緣一些相對(duì)陰涼的河溝徑流生境。

作為典型的內(nèi)陸封閉型盆地,吐魯番盆地被眾多高山包圍,遠(yuǎn)離海洋,自古以“火洲”之名著稱,氣候具有高溫干旱和多風(fēng)的特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),托克遜縣的年平均降水量不足7㎜,而鄯善縣年降水量也只有26㎜,但全境年蒸值卻高達(dá)3400~5300㎜,獨(dú)特的地理環(huán)境,使得吐魯番成為我國(guó)降水最少、最為干旱的地區(qū)之一。

據(jù)史書記載,吐魯番盆地早在公元前即有墾植農(nóng)業(yè)的存在,但由于生產(chǎn)力落后,至解放初期,整個(gè)地區(qū)的耕地總面積只有不足一千三百公頃,農(nóng)業(yè)用水主要采用自然溝谷灌溉,地表水存在富裕,坎兒井只作為季節(jié)性補(bǔ)充水源。隨著新中國(guó)成立,得益于各級(jí)人民政府秉持鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策,為后續(xù)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)創(chuàng)造了基本條件。但在生態(tài)環(huán)境十分脆弱的吐魯番地區(qū),許多荒地被不合理的開發(fā),由此造成農(nóng)業(yè)用水量逐年增長(zhǎng),用水結(jié)構(gòu)不合理,地下水超支嚴(yán)重。

▽ 罕見的吐魯番鱥生態(tài)照,不過(guò)請(qǐng)注意,圖中個(gè)體并非活體,而是標(biāo)本擺拍 © 《中國(guó)淡水魚類原色圖集 3》

至2011年時(shí),僅吐魯番市的耕地面積已有約6萬(wàn)公頃,另有超過(guò)9.5萬(wàn)公頃的林地。大量缺水的新增土地,導(dǎo)致水資源利用已嚴(yán)重超過(guò)自然承載能力。再加上地表徑流主要來(lái)自西部和北部山區(qū)的冰雪融水和山區(qū)降水,全球變暖導(dǎo)致冰川消融加劇,僅存的河流也在不斷萎縮中,水資源已面臨枯竭的嚴(yán)峻危機(jī)。

已知吐魯番鱥自1907年首次描述以來(lái),到1964年由中科院動(dòng)物研究所及新疆當(dāng)?shù)乜蒲性盒=M織的北疆魚類聯(lián)合考察中才被再次記錄,一方面是由于該種體型較小,常被忽略,另一方面也凸顯出其生境的隱匿,常棲息于沖溝底部,陰涼而富含氧氣的流動(dòng)水體中,故不易發(fā)現(xiàn)。

1964年的調(diào)查在鄯善縣的連木沁、吐魯番市的大草溝、葡萄溝等共采到189尾標(biāo)本,可見當(dāng)時(shí)吐魯番鱥的數(shù)量一度極為豐富。但近幾十年來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,目前以上地點(diǎn)均已轉(zhuǎn)化為重要的葡萄產(chǎn)地,天然植被破壞殆盡。隨著吐魯番地區(qū)對(duì)水資源的需求不斷擴(kuò)大,幾乎所有地表徑流都被各種形式的利用,以及水污染嚴(yán)重,推測(cè)野外已不再存在任何潛在的棲息生境,考慮到自1966年以來(lái)迄今沒有采集到任何吐魯番鱥標(biāo)本,近年來(lái)的多次調(diào)查同樣未能發(fā)現(xiàn)。相信這種我國(guó)特有的干旱區(qū)魚類,如今極有可能已經(jīng)滅絕。

15.黑兀鷲

Sarcogyps calvus

國(guó)內(nèi)分布;云南中南部

最后記錄;20世紀(jì)70年代?

黑兀鷲是一種大型的舊大陸猛禽,為黑兀鷲屬下唯一一個(gè)物種,又稱為亞洲王鷲。成鳥的頭頸裸露,兩側(cè)各有一個(gè)下垂的巨大肉垂,為鮮艷的橘紅色,全身體羽亮黑色,飛行時(shí)可見翼下明顯的白色橫帶,野外識(shí)別并不困難。

▽ 2010年1月攝于印度拉賈斯坦邦沙漠國(guó)家公園

© Richard Stern

該種歷史上曾有著相當(dāng)廣泛的分布,包括整個(gè)南亞和東南亞地區(qū),從巴基斯坦的印度河口一直延伸至馬來(lái)半島,常棲息和活動(dòng)于海拔2500m以下開闊的低山丘陵、農(nóng)田耕地及半沙漠地區(qū),亦可見于茂密的森林地區(qū),常單獨(dú)或成對(duì)活動(dòng),偶爾也結(jié)小群覓食。

有關(guān)黑兀鷲在我國(guó)分布的科學(xué)記載,最早可以追溯到1908年11月至1910年4月間在滇西騰越廳(今騰沖)收集標(biāo)本的晚清海關(guān)外籍雇員阿爾伯特·皮雄(Albert Pichon)。據(jù)他描述,黑兀鷲在騰沖平原十分常見,但只在夏天出現(xiàn),冬季時(shí)或因食物匱乏而遷離,常成群站歇在高樹上,亞成鳥同成體并不混群。

五六十年代的考察中,我國(guó)學(xué)者相繼于西雙版納、普洱、臨滄、保山和德宏等地州錄得黑兀鷲的存在,最遠(yuǎn)于云南省中部的景東縣董家山獲得過(guò)標(biāo)本,反映該種在中國(guó)的分布并不只限于偏遠(yuǎn)的邊境地區(qū),遠(yuǎn)至內(nèi)陸也偶有發(fā)現(xiàn)。

▽ 柬埔寨北部,進(jìn)食牲畜尸體的黑兀鷲群 © Martin Hale

解放初期的調(diào)查顯示,黑兀鷲似乎并不罕見,常見單獨(dú)個(gè)體在村鎮(zhèn)附近的大樹上停歇,50年代末的滇西南地區(qū)鳥獸資源調(diào)查隊(duì)甚至在勐臘縣城之外見到該種,并采集到一件標(biāo)本。因?qū)J掣猓?dāng)?shù)厝朔Q其為“黑臭雕”,尤其多見在屠宰場(chǎng)附近活動(dòng),伺機(jī)覓食廢棄物。

不久后,隨著人民公社化運(yùn)動(dòng)和全國(guó)供銷合作體系的建立,一個(gè)上下互連、縱橫交錯(cuò)的全國(guó)性流通網(wǎng)絡(luò)很快形成,許多原本物資交通不便的偏遠(yuǎn)山區(qū)也被納入其中。遍布鄉(xiāng)間的供銷社不僅為附近村寨提供了購(gòu)買餌藥、鳥槍、套索等狩獵用具的平臺(tái),同時(shí)還解決了銷售渠道的問題。再加上當(dāng)時(shí)人民政府大力組織社會(huì)各行業(yè)展開生產(chǎn)運(yùn)動(dòng),鼓勵(lì)社員進(jìn)山創(chuàng)匯,一時(shí)間造成狩獵強(qiáng)度空前嚴(yán)重。

雖然黑兀鷲并非傳統(tǒng)的獵物目標(biāo),當(dāng)?shù)厝罕娨鄥拹浩涫掣牧?xí)性而很少接觸。但與其共生的大型食草動(dòng)物卻因此遭遇嚴(yán)重獵殺,種群數(shù)量銳減,導(dǎo)致野外尸體愈發(fā)罕見,繼而影響兀鷲的食物來(lái)源。1961年后的調(diào)查很快發(fā)現(xiàn),云南境內(nèi)的黑兀鷲開始逐漸減少,并從許多地區(qū)消失。再加上當(dāng)?shù)卮迕窈歪鳙C隊(duì)為消滅虎豹等大型猛獸而投放的毒餌,也不經(jīng)意間消滅眾多食腐的禿鷲群,70-80年代的數(shù)次考察中即再?zèng)]有發(fā)現(xiàn)該種。

▽ 50年代滇西南地區(qū)鳥獸資源調(diào)隊(duì)自西雙版納州勐臘縣采集的黑兀鷲,現(xiàn)藏于中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所 © 國(guó)家動(dòng)物標(biāo)本資源共享平臺(tái)

考慮到黑兀鷲迄今已半個(gè)多世紀(jì)未有可靠記錄,以及鄰近的緬甸最近只在撣邦南部記錄到極少數(shù)個(gè)體,其余地區(qū)的黑兀鷲種群業(yè)已消失多年,重新擴(kuò)散至云南的可能性極抵,相信該種已在我國(guó)境內(nèi)絕跡。

16.秭歸桃花水母

Craspedacusta ziguinensis

國(guó)內(nèi)分布;湖北秭歸縣長(zhǎng)江沿岸幾處水潭

最后記錄;2003年?

桃花水母屬是一類廣泛分布于世界各地溫帶地區(qū)的淡水水母,多生活在與河流隔絕的小水潭、小溝渠或人工水池中。全世界已記述的桃花水母共有11種,除了產(chǎn)于日本的伊勢(shì)桃花水母(Craspedacusta iseanum)之外,其余種類均見于中國(guó)境內(nèi),并有9種為我國(guó)特有種。

不過(guò),關(guān)于桃花水母屬的分類依舊存在很大爭(zhēng)議,有國(guó)外學(xué)者利用現(xiàn)代技術(shù)比較了世界各地桃花水母的COI及ITS基因序列,其結(jié)果認(rèn)為僅有索氏桃花水母、中華桃花水母及伊勢(shì)桃花水母等三種為有效物種,其余物種大多為索氏種的亞種或地理族,達(dá)不到構(gòu)成獨(dú)立物種的差異。然而該說(shuō)法尚未得到國(guó)內(nèi)外學(xué)界的一致認(rèn)同,有關(guān)我國(guó)桃花水母的分類現(xiàn)狀,仍需進(jìn)行更加全面的系統(tǒng)性鑒別分類,以確定實(shí)際情況。

由于桃花水母生活史具有世代交替的特征,即水螅體和水母體的交替,出現(xiàn)時(shí)間一般較短。古人見到它們“桃花開時(shí)始見……花落后即無(wú)”,又狀若浮在水面的桃花花瓣,因此得名“桃花魚”。早在明朝萬(wàn)歷年的《歸州志》[今秭歸、巴東、興山](公元1609年)就中關(guān)于“桃花魚”記載,也是桃花水母屬在世界上最早的記錄。

盡管當(dāng)?shù)厝撕茉绫阋咽熘?ldquo;桃花魚”的存在,但直到1984年秭歸桃花水母才被研究人員確認(rèn)為一個(gè)新種。已知其僅分布于秭歸縣長(zhǎng)江北岸的牛臥潭和鴨子潭,每年10月至次年4月均能見到大量半透明的桃花水母漂浮在水面上,并不見于鄰近的其他水體。

據(jù)記載,每當(dāng)桃花綻放,附近居民前往郊外踏青賞花,常以紗網(wǎng)舀取桃花水母,放置家中飼養(yǎng)觀賞,一些個(gè)體可在魚缸中生存兩個(gè)多月以上。由于產(chǎn)量巨大,桃花水母一度作為秭歸特產(chǎn),成為當(dāng)?shù)厝罕娮哂H訪友的必備禮品。但由于三峽大壩于2003年6月蓄水,初期水位高達(dá)135米,將其全部產(chǎn)地淹沒,自那以后再未有記錄過(guò)這種美麗的淡水水母。

▽ 秭歸群眾在淹沒前的鴨子潭舀取桃花水母

此前中科院水生所和秭歸縣環(huán)保局曾計(jì)劃將部分秭歸桃花水母移植到相鄰的其他水體,包括秭歸縣的永樂水庫(kù)、黃家淌水庫(kù)、茅坪泗溪及武漢市一養(yǎng)殖場(chǎng)等,試圖通過(guò)異地保護(hù)的形式搶救下這一珍稀物種。然而由于桃花水母對(duì)水質(zhì)、水溫、酸堿度等均有著嚴(yán)格要求,之后再?zèng)]有任何后續(xù)報(bào)道,似乎并未成功。

就在三峽蓄水后的2004年,有指在秭歸縣的九畹溪和興山縣的大峽口河發(fā)現(xiàn)大批的桃花水母群,不過(guò)未確認(rèn)屬于自上游遷移而來(lái)的秭歸桃花水母。這一物種究竟隨著歸州古城一起淹沒在江水之下,還是靜靜的生活在某一個(gè)不為人知的角落?

必須指出的是,1961年發(fā)現(xiàn)于河南信陽(yáng)浉河港的信陽(yáng)桃花水母(C.xinyangensis),由于其原產(chǎn)地于1963年因南灣水庫(kù)修建而淹沒,之后的40多年間沒有發(fā)現(xiàn),曾一度認(rèn)為可能滅絕,但2002年以后相繼在無(wú)錫、蘇州、焦作等地又重新采到。

盡管秭歸桃花水母已知只生活在湖北省秭歸縣長(zhǎng)江岸邊的幾處水潭,但可能存在更多潛在的分布地。考慮到桃花水母的水螅體會(huì)在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期休眠,三峽蓄水后可能將休眠體帶到庫(kù)區(qū)各個(gè)角落,再加上其在外型上并無(wú)顯著特征,肉眼難以區(qū)分判斷。因此關(guān)于秭歸桃花水母的境況,仍需更多的調(diào)查與研究。

17.高鼻羚羊

Saiga tatarica

國(guó)內(nèi)分布;新疆西北部(準(zhǔn)噶爾盆地)

最后記錄;20世紀(jì)60年代

高鼻羚羊又稱賽加羚羊,生活在亞歐大陸中部面積廣闊的草原荒漠,是高鼻羚羊?qū)傧挛ㄒ坏奈锓N,與遠(yuǎn)在南非的跳羚(Antidorcas marsupialis)等屬于近親。體長(zhǎng)約100-140㎝,肩高60-80㎝,體型與家養(yǎng)山羊相當(dāng),外表最顯著的特征在于無(wú)論雌雄都擁有一個(gè)膨大而隆起的鼻部,有助于過(guò)濾灰塵及溫暖空氣,也正是該種得名的原因。

19世紀(jì)時(shí),高鼻羚羊廣泛的分布于從基輔周邊的烏克蘭平原到蒙古西部的草原戈壁,末次冰期前甚至曾跨越海峽擴(kuò)散至不列顛島和北美洲西北部。但隨著過(guò)度狩獵和農(nóng)業(yè)擴(kuò)張,導(dǎo)致近代以來(lái)高鼻羚羊種群銳減。至20世紀(jì)以后,只在里海沿岸平原、中亞荒漠和蒙古國(guó)西北部的幾處不連貫地區(qū)尚能見到大群游蕩的高鼻羚羊。

1958年北京動(dòng)物園從蘇聯(lián)中央動(dòng)物處引進(jìn)的高鼻羚羊

由于高鼻羚羊性格害羞怕人,容易緊張,并不適合在動(dòng)物園嘈雜的環(huán)境下飼養(yǎng),因此即便付出很大努力,到1997年時(shí),所有西方動(dòng)物園飼養(yǎng)的高鼻羚羊均已死亡。至2017年,全球只有中國(guó)(1處)、烏克蘭(1處)、哈薩克斯坦(2處)和俄羅斯(4處)等4個(gè)國(guó)家的8家機(jī)構(gòu)擁有高鼻羚羊圈養(yǎng)種群,并且僅有阿拉木圖動(dòng)物園對(duì)外開放展出。

歷史上高鼻羚羊在中國(guó)境內(nèi)似乎并不罕見,分布在甘肅北部、準(zhǔn)噶爾盆地邊緣、北塔山和巴音布魯克山西麓的平原等地,此外還見于天山西南部的伊犁河谷。據(jù)牧民回憶,過(guò)去生活在新疆的高鼻羚羊種群一部分會(huì)定期在中國(guó)和哈薩克斯坦之間遷移,相信我國(guó)的高鼻羚羊應(yīng)同屬于中亞地區(qū)的指名亞種(S. tatarica tatarica),而非分布在蒙古國(guó)西北部的蒙古亞種(S. tatarica mongolica)。

雄性賽加羚羊的長(zhǎng)角自古以來(lái)便被視為一味名貴的中藥材,稱之為“羚羊角”,最早的記載可以追溯到成書于兩千多年前的《神農(nóng)本草經(jīng)》,被認(rèn)為具有平肝熄風(fēng)、清肝明目、散血解毒等功效,價(jià)格昂貴。然而卻使得該種由于羚羊角的廣泛需求而遭受嚴(yán)重獵殺,據(jù)稱20世紀(jì)30年代,僅新疆一地的羚羊角年交易量就高達(dá)5萬(wàn)對(duì),雖然其中絕大部分來(lái)自蘇聯(lián)境內(nèi),但也凸顯出高鼻羚羊所面對(duì)的如此嚴(yán)峻的狩獵壓力。

烏魯木齊海關(guān)近年來(lái)查獲的一批瀕危賽加羚羊角制品,時(shí)至今日,即便國(guó)內(nèi)種群已經(jīng)消耗殆盡,由迷信與貪婪導(dǎo)致的非法野生動(dòng)物貿(mào)易仍在不遺余力的扼殺著中亞,乃至東歐的野生高鼻羚羊

至50年代時(shí),由于長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,大量槍支及車輛流入民間,以此引發(fā)的狩獵活動(dòng)更加猖獗,導(dǎo)致新疆境內(nèi)的高鼻羚羊種群幾乎喪失殆盡,只剩中哈、中蒙邊境附近還能見到少量個(gè)體。而之后的墾荒運(yùn)動(dòng),將北疆大片天然草原改造為牧場(chǎng)或耕地,嚴(yán)重破壞了高鼻羚羊的棲息生境。再加上邊界圍欄的修建,不僅阻礙了高鼻羚羊的季節(jié)性遷移通道,還影響了哈薩克斯坦種群向國(guó)內(nèi)重新擴(kuò)散的可能。

1961-62年組織的大規(guī)模狩獵生產(chǎn)中,只在準(zhǔn)噶爾盆地內(nèi)捕獲到一只雄性高鼻羚羊,或許是我國(guó)境內(nèi)最后一筆確切的記錄。另有指60年代在中蘇邊境的阿拉山口地區(qū)見到該種,并兩次拾撿到羚羊角,亦有人稱曾在中蒙邊境的卡拉麥里沙漠深處發(fā)現(xiàn)過(guò)高鼻羚羊尸骸,同樣未得到證實(shí)。已知70年代以后的數(shù)次大規(guī)模科學(xué)考察活動(dòng)中均未再發(fā)現(xiàn)過(guò)高鼻羚羊的蹤跡,相信目前野生種群在中國(guó)已基本絕跡。

為了讓高鼻羚羊能夠回歸自然,重建野生種群。在國(guó)家林業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下,甘肅瀕危物種繁育中心從1988年到1991年間,向后從德國(guó)東柏林動(dòng)物園和美國(guó)圣迭戈野生動(dòng)物園分4批引進(jìn)16只人工繁育的高鼻羚羊,但到達(dá)后只有11只存活,成為目前人工種群的基礎(chǔ)。新疆沙漠研究所在1991年與哈薩克斯坦科學(xué)院動(dòng)物所合作,從野外產(chǎn)仔場(chǎng)捕獲25只高鼻羚羊幼崽并運(yùn)回國(guó)內(nèi),但由于各種意外,最后僅剩2頭幸存的雌體空運(yùn)回阜康荒漠生態(tài)站飼養(yǎng),先后在半年內(nèi)死去。

▽ 甘肅瀕危物種繁育中心飼養(yǎng)的高鼻羚羊群 拍攝者:劉逸夫

為了改善圈養(yǎng)血統(tǒng),1997年我國(guó)又從俄羅斯卡爾梅克共和國(guó)野外引進(jìn)20頭幼崽,進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)時(shí)僅存活5只,最終只有1只雌羚平安運(yùn)抵武威,并與繁育中心原種群合群,也是中國(guó)迄今最后一次向外界獲取種源,此后由于口蹄疫及其他因素,引入計(jì)劃不得不擱置多年。

歷經(jīng)30多年的艱苦努力后,至2017年甘肅瀕危物種繁育中心現(xiàn)有的賽加羚羊數(shù)量已達(dá)170只以上,渡過(guò)種群發(fā)展的瓶頸期,已成為僅次于烏克蘭阿斯卡尼亞羅伐(Askania Nova)保護(hù)區(qū)之外的全球第二大高鼻羚羊圈養(yǎng)種群。

然而繁榮背后的危機(jī)依舊不容忽視,由于武威種群的主體血緣來(lái)自歐美動(dòng)物園繁育多代的后裔,且奠基者群體僅有12只。隨著種群數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng),近親繁殖導(dǎo)致的遺傳多樣性下降和種群退化等問題日益凸顯,新生個(gè)體大多體質(zhì)弱小,疾病多發(fā),抗病能力弱,暫時(shí)難以適應(yīng)野外環(huán)境。目前看來(lái),要讓高鼻羚羊從圈養(yǎng)回到野外,還要走過(guò)一個(gè)漫長(zhǎng)的道路。

18.昆明鲇

Silurus mento

國(guó)內(nèi)分布;云南滇池

最后記錄;20世紀(jì)70年代

昆明鲇是中國(guó)特有的一種鯰魚,僅分布于云南省中部的滇池,身形側(cè)扁,全長(zhǎng)約20-30㎝,眼小而吻部圓鈍,上頜須較短,尾鰭截形,體色為青灰色,下腹乳白,兩側(cè)布有云狀斑紋,曾是原產(chǎn)地一種常見的經(jīng)濟(jì)魚類。

作為一個(gè)典型的高原斷陷湖,滇池水域面積約300平方公里,屬西南地區(qū)第一大湖。由于長(zhǎng)期地理上的隔絕,其生態(tài)系統(tǒng)具有簡(jiǎn)單而特有種比例極高的特征,歷年來(lái)的多次野外調(diào)查發(fā)現(xiàn),滇池流域共記載有土著魚類29種,其中10種為滇池特有魚類,另有6種為云貴高原特有種。特有種比例突出,在生物多樣性保育方面具有極大價(jià)值。

昆明鲇模式標(biāo)本 由英國(guó)自然學(xué)家約翰·格雷厄姆(John Graham)于1904年收集自滇池 現(xiàn)藏于大英博物院

但同時(shí),隨著長(zhǎng)期斷絕同其他水體間的聯(lián)系,滇池魚類在組成上表現(xiàn)出明顯的簡(jiǎn)單性,種類匱乏,競(jìng)爭(zhēng)壓力小。已知全部特有魚種中僅有昆明鲇一種為兇猛性肉食魚類,幾乎處于滇池食物鏈的頂端。

據(jù)記載,昆明鲇棲息于湖岸淺水多水草生境,晝伏夜出,為伏擊型而非追逐性魚類,尤其在晨昏時(shí)最為活躍,食物以小型魚類為主。

該種原本在滇池內(nèi)極為常見,因其肉質(zhì)細(xì)嫩而作為珍貴的食用魚,地方名為“土鯰”。50年代以后由于滇池周邊人口急劇增多,滇池漁政管理部門從1957年起每年投放大量魚苗,用以補(bǔ)充滇池天然漁業(yè)資源。盡管這些外來(lái)魚苗以草魚、鰱魚、團(tuán)頭魴等植食性魚類為主,并不會(huì)對(duì)食物鏈頂端的昆明鲇造成威脅,甚至成為該種新的攝食對(duì)象。但隨著其數(shù)量增多,滇池原有的水草產(chǎn)量難以維持,許多土著沉水性植物迅速減少或消失,導(dǎo)致湖體自凈能力下降,水污染及富營(yíng)養(yǎng)化日益嚴(yán)重,對(duì)生態(tài)結(jié)構(gòu)造成了嚴(yán)重影響。

建國(guó)后采集的昆明鲇標(biāo)本 現(xiàn)藏于中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所 © 國(guó)家動(dòng)物標(biāo)本資源共享平臺(tái)

已知昆明鲇白天通常隱匿在靠近湖岸的水草茂密處休憩,夜晚活躍覓食,很少進(jìn)入湖心深水區(qū)。隨著水生植物分布面積和密度大規(guī)模減少和萎縮,不僅損害了其賴以生存的棲息環(huán)境,還使得體型較大的昆明鲇直接暴露在裸露的淺水礪石帶,增加了被水鳥及漁民捕捉的風(fēng)險(xiǎn)。

再加上盲目圍墾造成產(chǎn)卵場(chǎng)的破壞,使得對(duì)環(huán)境抗逆性較差的昆明鲇很快變得稀少,并在同外來(lái)魚類競(jìng)爭(zhēng)時(shí)落于下風(fēng),無(wú)力控制野雜魚的擴(kuò)張。

已知自20世紀(jì)70年代以來(lái)昆明鲇一直沒有發(fā)現(xiàn),考慮到滇池水污染愈發(fā)嚴(yán)重,以及近年來(lái)的多次調(diào)查均未能記錄到該種,相信它很有可能已經(jīng)從湖體中滅絕,但仍需進(jìn)一步的調(diào)查以確認(rèn)。

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn