研究前沿||中國三分之一的土地面臨生物多樣性保護與人類活動之間的高沖突風險

本文發表在國際權威期刊Journal of Environmental Management 2021年第299卷,第一作者為清華大學建筑學院博士生彭欽一,通訊作者為清華大學國家公園研究院院長、建筑學院景觀學系主任楊銳。本研究提出了一種在大尺度區域內定量評價生物多樣性保護與人類活動沖突風險的新方法。以往關于保護沖突的評估主要使用疊圖法和基于參與式制圖的定量方法,不利于進一步精細化的保護沖突管理。本研究從沖突風險的定義入手,在IUCN物種紅色名錄空間分布數據的基礎上,進一步細化中國境內分布的2493種瀕危脊椎動物的適宜棲息地,使用Zonation軟件計算中國陸域范圍的生物多樣性保護價值,再結合人類活動強度,得到“潛在沖突強度”和“偏好沖突”兩個指標,形成中國陸域保護沖突風險指數,從而繪制中國陸域生物多樣性保護沖突的連續譜地圖,識別國家、省域、區縣尺度的沖突風險熱點區域。研究認為32.86%的中國陸域面積需要在不同級別的行政管理中特別關注保護沖突的管理。通過系統的文獻檢索,收集了中國國內實際發生生物多樣性保護沖突的96處案例點,對沖突風險的識別結果進行驗證。研究提出的生物多樣性保護沖突定量評價方法,能夠識別不同尺度的行政單元內保護沖突管理的重點區域,為有針對性的自然保護地管理、國土空間規劃提供參考,并為中國2020年后生物多樣性保護目標的實現以及中國的可持續城鎮化提供科學依據。同時,該方法具有一定的普適性,因此有潛力推廣運用于其他國家,以及全球尺度的保護沖突研究。

1

研究背景

全球生物多樣性下降促使人們呼吁制定雄心勃勃的生物多樣性保護和保護區 (PA) 覆蓋目標,以解決擴大生物多樣性的需求,保護一些由人類主導的景觀。在《生物多樣性公約》中提出要保護至少30%的地球,重點關注的是對生物多樣性特別重要的地區。人類活動被視為生物多樣性的主要威脅,并可能在土地利用和人與野生動物相互作用等領域引發生物多樣性保護沖突,確定生物多樣性保護可能與當前人類活動發生沖突的地方對于這些地區的主動規劃和管理非常重要。

在空間上評估這些沖突最廣泛使用的方法是重疊法(常與土地利用適宜性或土地利用變化分析相結合,可大規模應用,只能產生定性結果)和來自公眾參與 GIS 數據的沖突二維模型(PPGIS)(僅限于具有離散和不完整輸出的局部規模)。由于人類活動的強度是連續的,每一塊土地都在一定程度上受到人類活動的影響。同時,每塊土地都有其對生物多樣性的價值。因此,保護沖突的風險也被視為一個連續體。然而,仍然缺乏揭示大范圍地區沖突風險連續性的定量方法。填補這一研究空白的意義重大,特別是對于決策者確定需要特別關注的區域并正確實施保護行動。

本研究提出了一種新的量化模型來衡量生物多樣性保護與當前人類活動之間的沖突風險,主要探討以下問題:

(1)建立和驗證大范圍地區沖突風險評估的量化模型,并以中國為例對沖突風險進行量化;

(2)探索中國沖突風險熱點的空間格局;

(3)評估潛在沖突的影響,為中國的空間規劃和保護規劃提供建議。

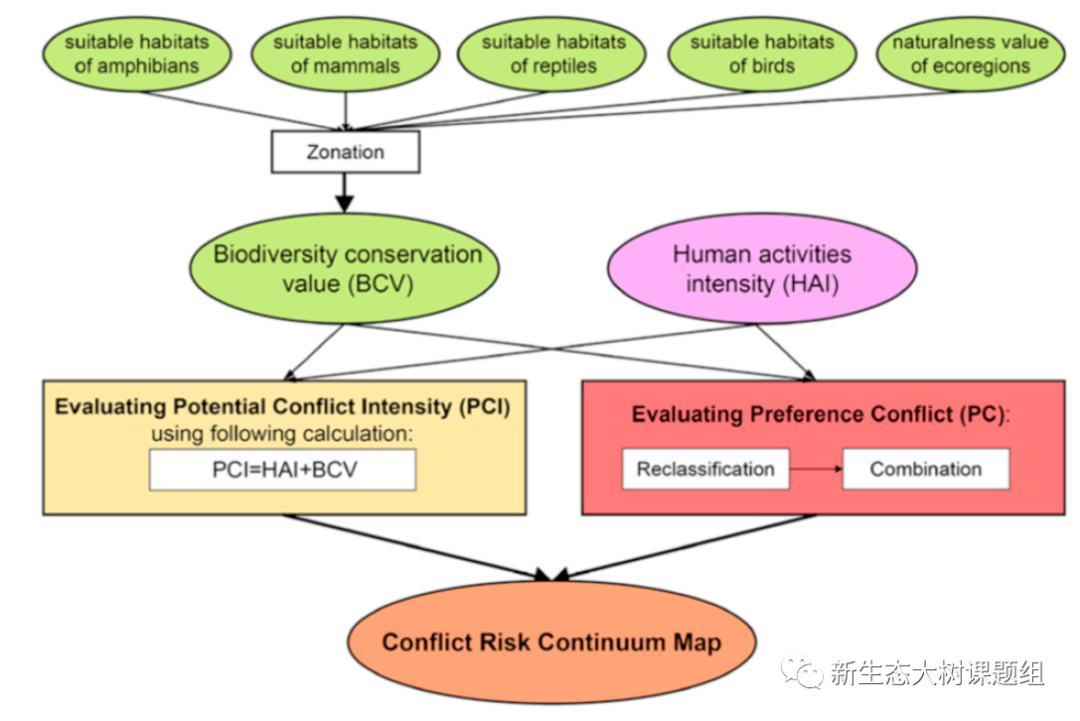

▲

沖突風險評估的量化模型流程圖

2

研究材料與方法

2.1 數據收集和處理

(1)生物多樣性:利用DEM數據和土地覆蓋數據繪制了分布在中國的600個哺乳動物、372個兩棲動物、268個爬行動物和1253個鳥類的適宜棲息地,稱為棲息地區域(AOH);剪裁了分布在中國的42個生態區,分配了每種土地覆蓋類型的自然度值(即農田 = 0.2;森林 = 1;草地 = 0.9;灌木地 = 0.9;濕地 = 1;水 = 1;苔原 = 1;不透水表面 = 0.05;裸地= 0.9;雪/冰 = 1)。

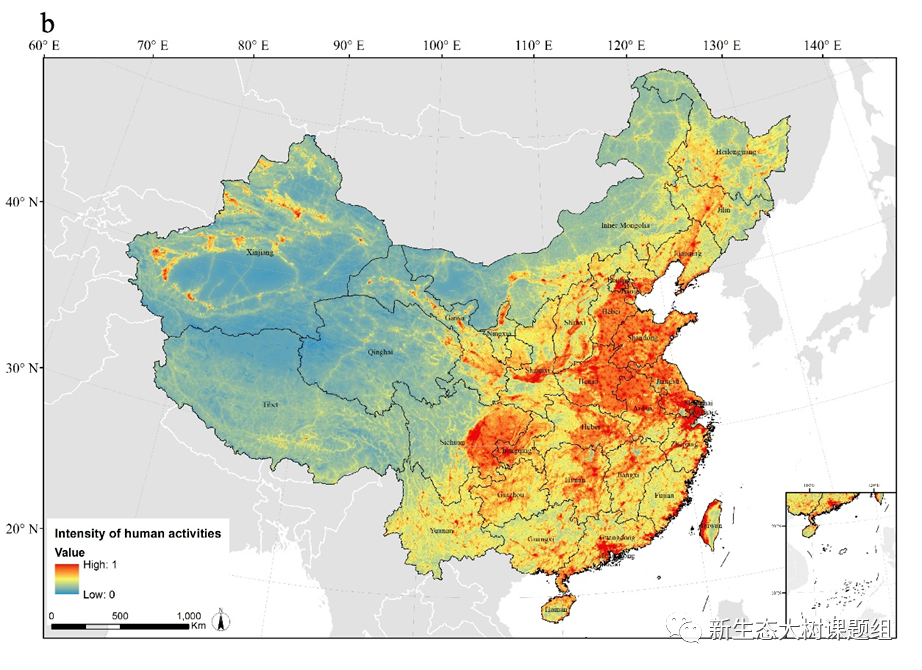

(2)人類活動:從荒野連續統圖中推導出人類活動強度(HAI)指標,綜合公路/鐵路密度、居民點密度、人口密度、土地利用的生物物理自然性、距居民點距離、距公路/鐵路距離。

(3)保護區:改進了來自世界保護區數據庫 (WDPA)的保護區分布數據,通過比較從政府收集的 PA 邊界。合并重疊特征后,共收集到 848 個保護區,占中國陸地面積的 14.77%。

數據處理和分析在ArcGIS 10.2 中使用 Albers 等面積圓錐投影進行。所有柵格文件的像素大小為 1 km × 1 km。

2.2 評估生物多樣性保護價值(BCV)

使用 Zonation 繪制了中國的BCV。

2.3 評估生物多樣性保護與人類活動之間的沖突風險

每個網格單元的沖突風險指數(CRI)由潛在沖突強度(PCI)和偏好沖突(PC)確定。PC 得分反映了行政單位在保護方面的分歧程度,而PCI反映了潛在沖突的嚴重程度。為了評估 PCI 得分,我們將每個網格單元的HAI 和 BCV 總結為:

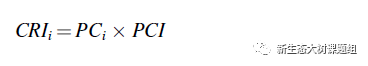

PC 得分的評估從測量每個單元中保護的潛在支持和反對開始。我們認為 BCV較高的地區更需要保護,而 HAI較高的地區的保護更有可能受到更高成本和保護反對的阻礙。對于每個網格單元,通過使用自然斷點法對BCV 進行切片來確定潛在支持的得分,而通過切片 HAI 來確定潛在反對的得分。為了減少與切片數量(N)相關的不確定性,我們使用蒙特卡羅方法生成每個網格單元的 PC 得分 500 次。在每一代中,N 是一個從 100到 10,000 的隨機數。然后,通過以下公式計算每一代的 PC得分:

其中 PCi 是第 i 代(i ≤ 500)中每個網格單元的偏好沖突指數,Psi 是歸一化為 0-1 后潛在支持的得分,Poi 是歸一化為 0-1 后潛在反對的得分。

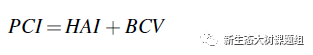

▲

中國的生物多樣性保護價值和人類活動強度圖。(a)由分區法評估的生物多樣性保護價值;(b)由荒野連續圖得出的人類活動強度

2.4 評估生物多樣性保護與人類活動之間的沖突風險

采用了經典定義,即風險是通過后果的概率和嚴重程度來衡量的。因此,CRI得分通過以下公式計算:

其中 CRIi 是第i 代每個網格單元的沖突風險指數,PCi 是第 i 代每個網格單元的偏好沖突指數。最后,將 500 個結果的平均值作為每個網格單元的沖突風險:

2.5 評估模型的敏感性和準確性

對于敏感性分析,由于CRI連續譜圖的不確定性主要來自每一代 N 的數量,計算了 500 個CRI 結果的標準偏差,以顯示模型的整體敏感性。

為了驗證沖突風險評估的準確性,在知網中進行了相關文獻檢索。收集了96 個具有發生沖突的特定位置信息的參考站點。為了反映不同治理水平下沖突管理的缺位區域,采用自然斷點法將CRI連續圖分為4類(最高沖突風險、高沖突風險、低沖突風險和最低沖突風險)。將沖突風險熱點定義為在任何一個尺度上被確定為最高沖突風險和高沖突風險的區域。為了減少參考點位置不準確帶來的誤差,認為如果參考點的2 km緩沖區中存在沖突風險熱點,則該參考點可以被成功識別。

2.6 評估潛在沖突的影響

首先計算了有多少人和物種生活在沖突風險熱點地區,以揭示這些地區在空間規劃中的重要性。然后,用PAs覆蓋熱點地區,評估在熱點地區設置PAs的可行性,并探討PAs的大小與CRI平均得分(MCRI)之間的關系。最后,為了進一步說明潛在沖突對生物多樣性保護的影響,采用等面積法將BCV劃分為10個級別,并計算了MCRI和沖突風險熱點在每個BCV級別中所占的比例,以顯示MCRI與BCV之間的關系,為2020年后生物多樣性保護策略提供參考。

3

研究結果

3.1 沖突風險在中國的分布

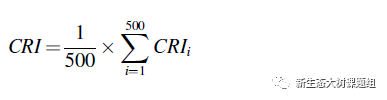

中國的CRI平均得分為0.255,最高得分為3.656。從空間格局來看,CRI得分較高的區域主要分布在沿海地區、臺灣島、海南島、長江經濟帶和四川盆地周邊地區。CRI得分高的地區與中國“十四五”規劃提出的城市化愿景有著相似的空間格局,尤其是黃河以南城市群。

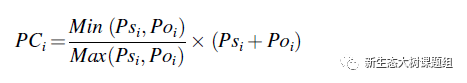

▲

中國的沖突風險連續圖

模型的靈敏度和準確性500代的標準偏差,最大標準偏差約為 0.017,因此非常低。這表明CRI評分幾乎不受N個數的影響。在96個參考站點中,83個站點,即86.46%的站點被完全識別為沖突風險熱點(56個被識別為1級沖突風險熱點),表明我們結果的準確性很高。

3.2 中國沖突風險熱點空間格局

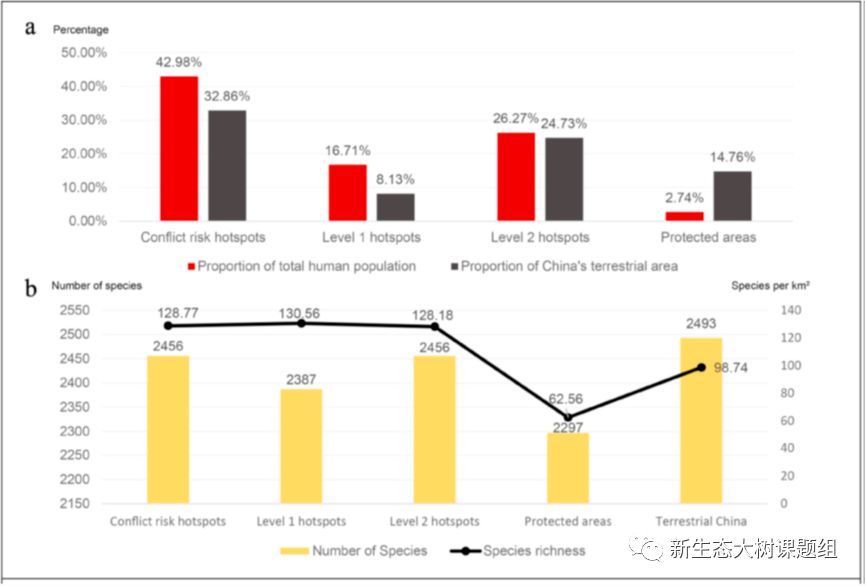

沖突風險熱點占中國陸地面積的32.86%,主要分布在胡煥庸線東南側。沖突風險熱點可分為2個等級,1級(四川盆地周邊地區和沿海地區)和2級(南方)沖突風險熱點分別占8.13%和24.73%,保護與開發之間的權衡可能特別復雜。

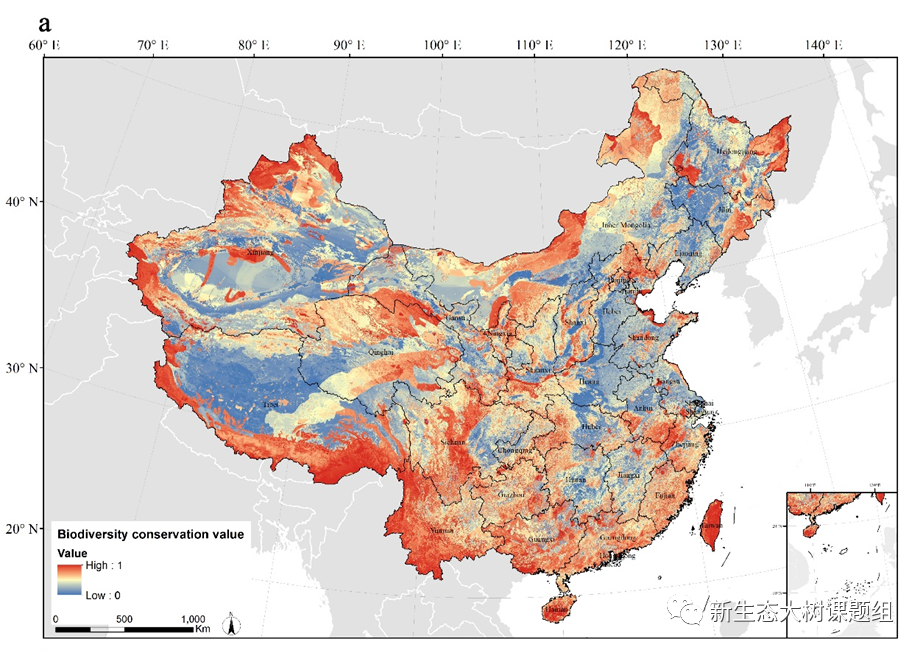

▲

中國一級和二級沖突風險熱點空間分布

3.3 潛在保護沖突的影響

超過 5.86 億人生活在沖突風險熱點地區,占中國人口的42.98%,超過2.28億人生活在1級熱點地區。沖突風險熱點地區有2456種物種有合適的棲息地。其中,88種僅分布在熱點地區。與保護區和中國陸地的平均物種豐富度相比,沖突風險熱點(每平方公里128.77種)和一級熱點(每平方公里130.56種)的物種豐富度要高得多。

▲

沖突風險熱點對社會生態系統的潛在影響。(a) 沖突風險熱點地區的人口 (b) 沖突風險熱點地區的生物多樣性

3.4 潛在保護沖突的影響

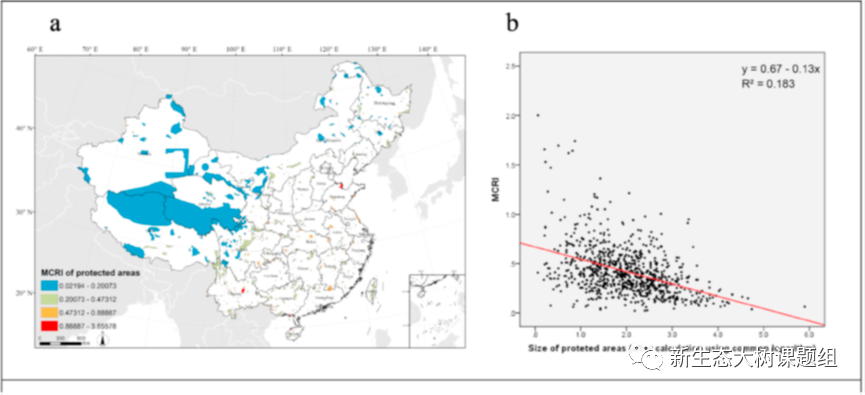

沖突風險熱點的保護區覆蓋率僅為10.69%,在中國仍存在重要的保護空白。在現有的保護區中,長江流域和東部沿海的保護區通常具有較高的 MCRI 分數(圖6a)。此外,當 PA尺寸減小時,PA 的 MCRI 分數正在增加(圖6b)。由于沖突風險熱點占保護區總面積的23.81%,存在于91.53%的保護區,因此生物多樣性保護與人類活動之間的潛在沖突在保護區內較為普遍。

▲

中國沖突風險與保護區的關系。(a)PA 的 MCRI 分數;(b) MCRI 分數和 PA 大小之間的散點圖(使用常用對數計算后)

4

討 論

4.1 研究的改進之處

本研究為量化生物多樣性保護與當前大范圍人類活動之間的沖突風險提供了一個量化且廣泛適用的模型,中國的例子證明了該模型的高精度和低靈敏度。與重疊方法相比,該模型不僅可以生成潛在沖突的分類圖,還可以生成沖突風險的連續圖。

模型產生的 CRI得分可以比較任意兩個網格單元之間的沖突風險,并降低與分類相關的不確定性。與沖突的二維模型相比,我們的模型使用連續數據作為輸入,從而可以量化大尺度區域內每個網格單元的CRI得分。更重要的是,使用二維模型的沖突評估通常分辨率較低,受數據質量的限制而該模型可以提高評估的分辨率。CRI連續統圖可以在不同的尺度上使用,以識別在不同治理水平上需要特別關注的區域,與單一尺度的評估相比。

4.2 對中國可持續發展的影響

(1)為實現有效保護,MCRI得分較高的單位應分配更多的單位面積管理資源。由于小型保護區更容易受到潛在沖突的影響,因此需要更具創新性和包容性的管理。

(2)沖突風險高的地區通常不適合設立保護區。在大多數沖突風險熱點地區,設置保護區可能會影響到許多人類利益并引發激烈的爭議,然而缺乏保護措施可能會對重要的生物多樣性特征造成破壞,這是一種困境。為實現2020年后生物多樣性目標,沖突風險熱點,特別是一級熱點,應優先納入國家生物多樣性戰略和行動計劃,并在相應層次的空間規劃中予以強調。

(3)應制定積極的戰略以防止沖突爆發并實現保護和發展的雙贏局面,例如,其他有效的基于區域的措施(OECM) 、土地利用、參與式治理、生態走廊建設和多功能景觀。

(4)由于氣候變化可能會改變生物多樣性的分布和人類活動的方式,同時土地覆被變化受到復雜驅動因素的影響,綜合監測系統在熱點地區對于了解土地利用變化的機制具有重要意義,并有助于動態治理。

(5)CRI得分高的區域與城市群具有相似的空間格局,因此需要更加關注。尤其是珠江三角洲和長江三角洲,它們承受著城市擴張的巨大壓力。對于中央政府來說,一些行政單位的空間規劃,如長三角城市群的縣以及廣東省應格外重視。

5

不足與展望

在本研究中,雖然將 IUCN的分布數據細化為AOH,這是在大范圍地區可獲得的最佳數據,但不可避免地存在誤差。CRI 分數只反映了當前人類活動下發生沖突的可能性。CRI 得分高的地區面臨更高的沖突風險,但在當地人民和政府的努力下,也很有可能成為和諧景觀。實際上,一些熱點已經得到了成功的治理,已經成為人與自然和諧相處的景觀原型。

未來有必要進一步探索熱點地區土地覆被變化的復雜機制,總結出考慮社會-生態系統復雜性的有效治理模式。預測不同氣候變化和土地利用情景下沖突風險的空間分布,對于實踐也具有重要意義。本研究收集了盡可能多的實際發生沖突的參考站點,以顯示評估的高精度,盡管它可能仍然不全面。未來關于特定沖突案例的數據收集和研究可以幫助驗證和改進評估。

聲明:本推送內容僅代表課題組對文章的理解,請感興趣的同學閱讀原文。因課題組水平有限,難免存在錯誤之處,還望批評指正。此外該文獻僅做分享學習,不作任何商業運用,如有不妥聯系刪除。

Peng, Q., Yang, R., Cao, Y., Wang, F., Hou, S., Tseng, T.-H., Wang, X., Wang, P., Zhao, Z., Yu, L., Locke, H., 2021. One-third of lands face high conflict risk between biodiversity conservation and human activities in China. Journal of Environmental Management 299, 113449.

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn