沈陽生態所在合成功能菌群構建及代謝機制研究中取得新進展

相較于單一種類微生物,合成功能菌群因其具有分工合作、代謝互養、功能冗余、穩定性高、抗逆性強等特點,在復雜環境下復合污染的生物修復方面具有明顯優勢。但目前對于合成菌群在不同底物條件下的結構演變、功能裝配與互作機制的認識仍然不足,尤其是稀有菌屬與優勢菌屬在維持系統穩定性和功能多樣性中的作用機制尚未得到深入揭示,制約了人工合成高效菌群的定向設計與農田精準修復技術的發展。

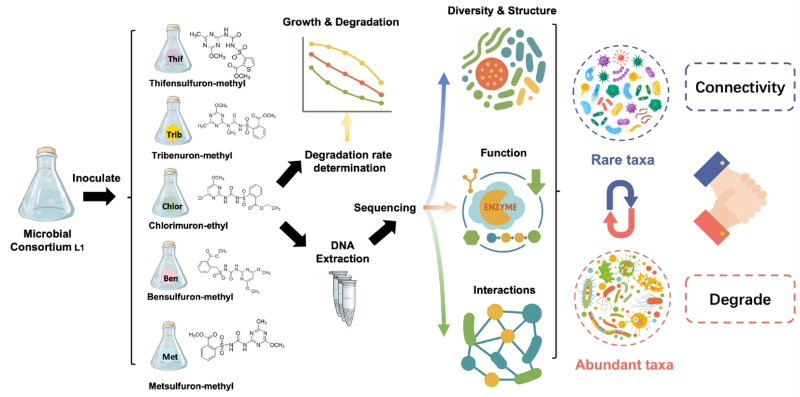

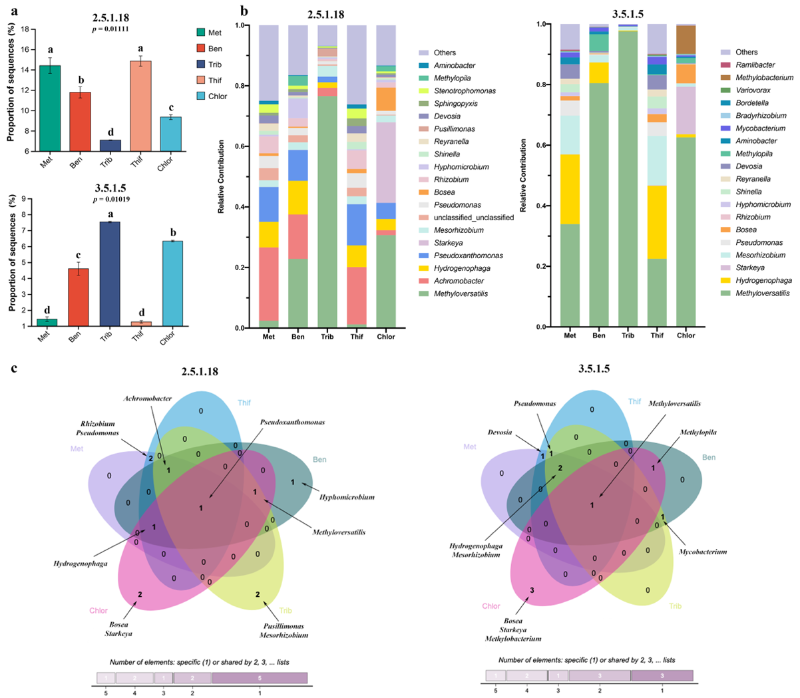

中國科學院沈陽應用生態研究所“環境污染過程與效應創新組群”徐明愷團隊,長期聚焦于合成微生物組學在面源污染治理中的理論與應用研究,近期,團隊針對復雜條件下復合污染土壤難以修復的瓶頸問題,以合成功能微生物組學策略,構建了具有廣譜降解磺酰脲類除草劑能力的合成菌群L1,實現了除草劑復合污染的高效去除。該研究創新性的以豐富/稀有菌屬視角系統解析了菌群L1在不同底物條件下的群落結構、裝配機制、功能類群和微生物互作機制。研究表明,L1可高效降解氯嘧磺隆、苯磺隆、甲磺隆、芐嘧磺隆和噻吩磺隆等五種典型除草劑,展現了穩定的廣譜降解能力。多組學分析結果顯示,優勢菌屬(如 Methyloversatilis、Pseudoxanthomonas、Chitinophaga)是降解功能的核心驅動,而稀有菌屬在維持網絡連接和系統穩定性中發揮重要作用,且特定條件下二者可發生轉換,突破了以往研究僅關注優勢菌的局限。功能注釋結果進一步揭示,谷胱甘肽轉移酶和脲酶等關鍵酶在不同底物條件下表現出差異性貢獻,體現了功能冗余與底物適應性并存的特征。網絡分析發現菌群內部以正相關互作為主,不同底物條件下的互作強度和復雜性顯著增強,揭示了底物復雜性對菌群自適應和穩健性的驅動效應。這些結果不僅深化了對廣譜降解菌群功能機制的理解,也凸顯了稀有類群與優勢類群協同作用在維持群落穩態和功能多樣性中的關鍵意義,為合成功能菌群的理性構建及精準應用提供了新的理論框架和技術路徑。

研究成果近日以“Taxonomic structure and functional assembly of the broad-spectrum sulfonylurea herbicide-degrading microbial consortium L1 under different herbicide substrates”為題,在線發表于Environmental Technology & Innovation(中科院II區,IF:7.1)。中國科學院沈陽應用生態研究所助理研究員李想為第一作者,徐明愷研究員為通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金(32401406)、中國科學院A類戰略性先導科技專項(XDA28010503)、國家重點研發計劃(2024YFD1501304)、遼寧省重點研發計劃(2023JH2/101800054)等資助。

圖1 廣譜降解菌群L1機制解析示意圖

圖2 谷胱甘肽轉移酶[EC 2.5.1.18]和脲酶[EC 3.5.1.5]的 K–W H 檢驗(a)、潛在降解菌屬的貢獻度分析(b)、高貢獻(HC)菌屬的Venn圖(c)。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn