漫話芍藥

????自然札記??107

漫話芍藥

去了朝陽公園,我牽念了一周的芍藥尚未盛開,滿園只開放了一小朵。沒有人注意這落寞的單瓣花朵,也許也沒人知道這些花蕾紛繁、含苞待放的是芍藥。市民們蜂擁在牡丹園忙于觀賞拍照。其實,牡丹已碩花在凋,繽紛的花瓣端緣已枯萎。

去了朝陽公園,我牽念了一周的芍藥尚未盛開,滿園只開放了一小朵。沒有人注意這落寞的單瓣花朵,也許也沒人知道這些花蕾紛繁、含苞待放的是芍藥。市民們蜂擁在牡丹園忙于觀賞拍照。其實,牡丹已碩花在凋,繽紛的花瓣端緣已枯萎。

芍藥,別名將離、綽約、殿春、留夷、婪尾春、余容、犁食、白術(shù)、鋌、沒骨花,毛茛科芍藥屬宿根草本植物。

芍藥具肉質(zhì)根,有三種根系:直根型(根稀疏,有明顯的粗大主根 )、披根型 (根粗細(xì)不勻,向兩方或四方平展 )、須根型(根稠密,粗細(xì)均勻)。莖草本,簇生,基部圓柱形,上端多棱角,向陽部分多呈紫紅暈,高60-110cm。二回三出羽狀復(fù)葉,小葉通常三深裂、橢圓形、狹卵形至披針形,葉端長而尖,全緣微波,葉面有黃綠色、綠色和深綠色等,葉背多粉綠色,有毛或無毛。花1至數(shù)朵著生于莖上部頂端、有長花梗及葉狀苞,苞片三出;花紫紅、粉紅、黃或白色;花徑13-18cm;單瓣或重瓣,單瓣花有花瓣5-10枚,重瓣者多;萼片5、宿存,離生心皮3-5個、無毛;雄蕊多數(shù)。蓇葖果。種子多數(shù),球形,黑色。花期4-5月。果熟期8-9月。

芍藥是我國的傳統(tǒng)名花之一,栽培歷史悠久,至少已有2000余年。古時,芍藥的盛名當(dāng)在“花王”牡丹之前,牡丹一直與芍藥混稱在一起,直到秦漢,牡丹從芍藥中分出,但被取名為“木芍藥”。

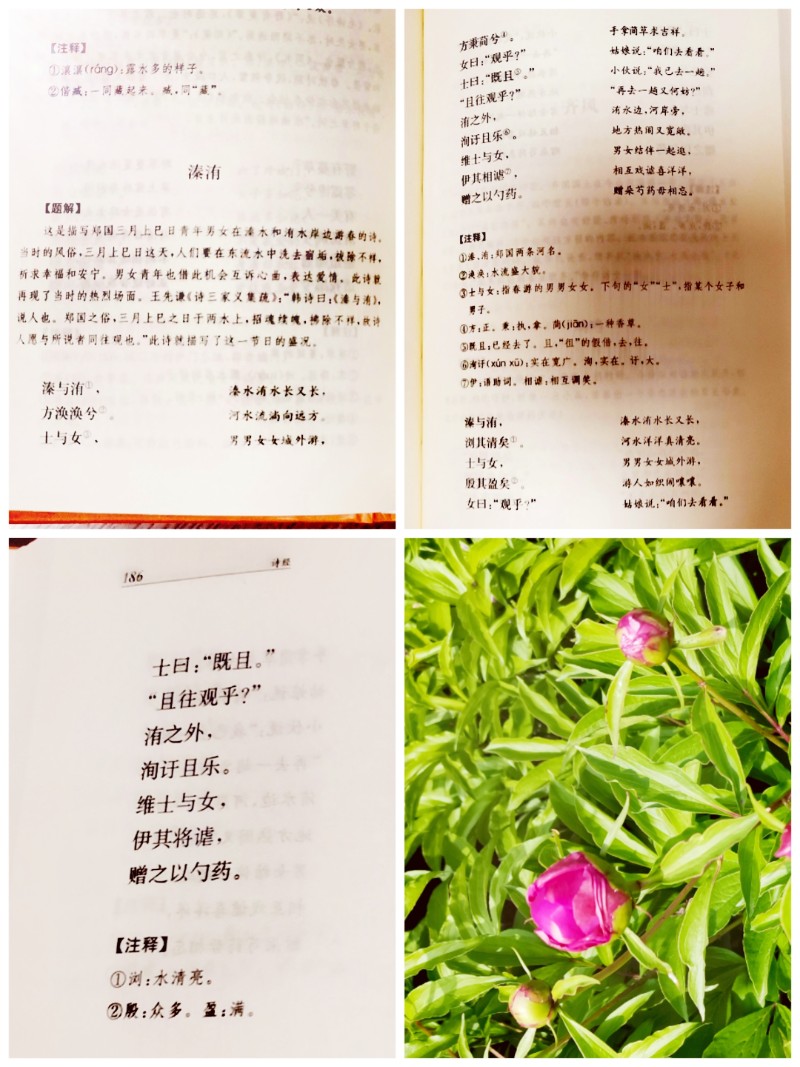

在春秋戰(zhàn)國(公元前770-221年)時,我國第一部詩歌總集《詩經(jīng)》中,《詩經(jīng)·鄭風(fēng)·溱洧》(溱zhēn,洧wěi,古水名,在今河南)就有“維士與女,伊其相謔,贈之以芍藥”的詩句,說明2500多年前,芍藥就作為禮品贈給即將離別的人,故芍藥又名“將離”。但其為野生狀態(tài),是僅供藥用的。

芍藥作為觀賞植物栽培,最早見于晉朝(公元265-420年)崔豹的《古今註》中,此時已出現(xiàn)重瓣品種,至隋朝已進行園藝栽培。經(jīng)唐朝到宋朝(1070年左右),栽培日盛,品種數(shù)量巨增。在宋王觀的《芍藥譜》(1075年)中記載了39個品種,除宋劉攽(bān,分發(fā))的《芍藥譜》(1073年)中者外,又增加8個新品種,花色及花型更富變化。元、明兩朝栽培稍衰,明王象晉在《廣群芳譜》芍藥篇中云“…處處有之,揚州為上,謂得風(fēng)土之正,…”。李時珍《本草》記載:“芍藥,猶婥約也。婥約,美好貌。此草花容婥約,故以為名。”此時,芍藥通常也做切花應(yīng)用。至清朝,芍藥栽培復(fù)盛。

芍藥作為觀賞植物栽培,最早見于晉朝(公元265-420年)崔豹的《古今註》中,此時已出現(xiàn)重瓣品種,至隋朝已進行園藝栽培。經(jīng)唐朝到宋朝(1070年左右),栽培日盛,品種數(shù)量巨增。在宋王觀的《芍藥譜》(1075年)中記載了39個品種,除宋劉攽(bān,分發(fā))的《芍藥譜》(1073年)中者外,又增加8個新品種,花色及花型更富變化。元、明兩朝栽培稍衰,明王象晉在《廣群芳譜》芍藥篇中云“…處處有之,揚州為上,謂得風(fēng)土之正,…”。李時珍《本草》記載:“芍藥,猶婥約也。婥約,美好貌。此草花容婥約,故以為名。”此時,芍藥通常也做切花應(yīng)用。至清朝,芍藥栽培復(fù)盛。

芍藥栽培,在古代以揚州為盛地。宋代,有“洛陽牡丹,廣陵(揚州)芍藥”并美于世之說。宋代蘇東坡講:“揚州芍藥為天下冠”。所以芍藥又名“揚花”。揚州芍藥在宋代已是興極一時,在蘇南、蘇北、皖南、皖北的廣大地區(qū),芍藥都有廣泛的栽培。清代嘉興人周筼(yún,水邊竹子)在《析津日記》說:“芍藥之盛,舊數(shù)揚州。”

芍藥栽培,在古代以揚州為盛地。宋代,有“洛陽牡丹,廣陵(揚州)芍藥”并美于世之說。宋代蘇東坡講:“揚州芍藥為天下冠”。所以芍藥又名“揚花”。揚州芍藥在宋代已是興極一時,在蘇南、蘇北、皖南、皖北的廣大地區(qū),芍藥都有廣泛的栽培。清代嘉興人周筼(yún,水邊竹子)在《析津日記》說:“芍藥之盛,舊數(shù)揚州。”

北京早在明代,就從揚州等地引種栽培,規(guī)模不小,據(jù)《析津日記》記載:“北京豐臺,芍藥連畦接畛,在開花時擔(dān)到市上賣的,一天能達(dá)萬余莖。”清代陳淏子《花鏡》(1688年)載有:“芍藥惟廣陵(今揚州)者為天下最”,書中記載了88個品種。但此時栽培中心也移至北京豐臺一帶,《帝京歲時記勝》記載有:“豐臺芍藥甲于天下”。建國以來,山東荷澤、安徽亳縣及北京地區(qū)的芍藥栽培日益發(fā)展,園藝品種近180個左右。

芍藥品種甚多、花色豐富、花型多變,園藝上有依色系、花期、植株高度、花型及瓣形等多種分類方法。

芍藥品種甚多、花色豐富、花型多變,園藝上有依色系、花期、植株高度、花型及瓣形等多種分類方法。

??按花型及瓣形分為:

1.單瓣類:花瓣約1-3輪(5-15枚),雌、雄蕊正常。此類接近野生種。有單瓣型。

2.千層類:此類花型,在花芽形態(tài)分化階段,就可看出是由花瓣自然增加而形成的,花瓣多輪、內(nèi)、外瓣差異較小。有荷花型、菊花型、薔薇型。

3.樓子類:此類有顯著的外瓣,通常1-3輪;雄蕊均有部分瓣化,或漸變成完全花瓣;雌蕊正常或部分瓣化,花型逐漸高起。有金蕊型、托桂型、金環(huán)型、皇冠型、繡球型。

4.臺閣類:全花可區(qū)分為上方、下方兩花,在兩花之間可見到明顯著色的雌蕊瓣化瓣或退化雌蕊,有時也出現(xiàn)完全雄蕊或退化雄蕊。有千層臺閣型、樓子臺閣型。

??依色系分類,可分為白色系、黃色系、粉色系、紅色系、紫色系。

??依花期早晚不同可區(qū)分為:早花品種、中花品種、晚花品種。

芍藥原產(chǎn)中國北部,日本及西伯利亞。我國遼寧錦州、山東荷澤、青島地區(qū)、江蘇揚州、浙江東陽及臨安、安徽亳州、陜西秦嶺、四川中江及北京等地區(qū)均為芍藥重要產(chǎn)區(qū)。

芍藥原產(chǎn)中國北部,日本及西伯利亞。我國遼寧錦州、山東荷澤、青島地區(qū)、江蘇揚州、浙江東陽及臨安、安徽亳州、陜西秦嶺、四川中江及北京等地區(qū)均為芍藥重要產(chǎn)區(qū)。

芍藥在我國自然分布地區(qū)廣泛,喜向陽處,稍有遮蔭開花尚好。性極耐寒,北方均可露地越冬。

土質(zhì)以壤土及沙質(zhì)壤土為宜,利于肉質(zhì)根的生長;排水必須良好,否則易引起根部腐爛;鹽堿地及低注處不宜栽種芍藥。

繁殖以分株繁殖為主,也可播種。芍藥分株必須在秋季9月至10月上旬進行,即農(nóng)歷白露至寒露之間為宜,此時分株,可使根系在入冬前有一段恢復(fù)生長的時間,產(chǎn)生新根而有利于次年生長。不能在春季分株,我國花農(nóng)有“春分分芍藥,到老不開花”之諺語。

繁殖以分株繁殖為主,也可播種。芍藥分株必須在秋季9月至10月上旬進行,即農(nóng)歷白露至寒露之間為宜,此時分株,可使根系在入冬前有一段恢復(fù)生長的時間,產(chǎn)生新根而有利于次年生長。不能在春季分株,我國花農(nóng)有“春分分芍藥,到老不開花”之諺語。

芍藥喜土壤適度濕潤,在花壇中栽植時,如不過于干燥,可不進行灌溉,但在開花前需保持濕潤,可使花大而色艷。一般地栽也應(yīng)維持土壤濕潤。《花鏡》云:“從此灌溉不失其時,來年之花,未有不大茂者也。”

芍藥除頂端著生花蕾外,其下葉腋處常有3-4個側(cè)蕾,通常在花前疏去側(cè)蕾,以使養(yǎng)分集中于頂蕾,則花大而艷。

芍藥根供藥用。栽培品經(jīng)刮去外皮、煮燙、曬干切片后為中藥材“白芍”,野生品及栽培品中之細(xì)瘦根,干燥后即為中藥材“赤芍”。“白芍”味苦、酸,性涼,能養(yǎng)血、柔肝,止痛,治頭痛眩暈、肋痛、腹痛、四肢攣痛、血虛萎黃、月經(jīng)不調(diào)、自汗、盜汗。

芍藥根供藥用。栽培品經(jīng)刮去外皮、煮燙、曬干切片后為中藥材“白芍”,野生品及栽培品中之細(xì)瘦根,干燥后即為中藥材“赤芍”。“白芍”味苦、酸,性涼,能養(yǎng)血、柔肝,止痛,治頭痛眩暈、肋痛、腹痛、四肢攣痛、血虛萎黃、月經(jīng)不調(diào)、自汗、盜汗。

芍藥適應(yīng)性強,管理較粗放,能露地越冬,是我國傳統(tǒng)名花之一。各地園林普遍栽培,芍植得宜,則花之盛,更過于牡丹,花期較牡丹稍長,常做專類花園觀賞或用于花境、花壇及自然式栽植。中國古典園林中常片植,與山石相配,更具特色。

芍藥做切花栽培也較普遍,切花宜在含苞待放時切取,若置于5℃條件下,可保持30天左右仍能正常開放。在室溫18-28℃條件下水養(yǎng),依品種不同,可持續(xù)4-7天不等。

芍藥花大色艷,嫵媚多姿,故有名為“嬌容”、“余容”。而“沒骨花”則是講芍藥是草本花卉,沒有堅硬的木質(zhì)莖桿,猶如弱柳扶風(fēng)、柔弱無骨般的少女。又因芍藥花淡香如縷不絕,有了“留夷”之名。自《詩經(jīng)》采集編訂的春秋始,古代年輕男女交往,以芍藥相贈,由衷贊美對方“美麗動人”,含蓄吐露自己“依依不舍,難舍難分”,表達(dá)著結(jié)情之約或惜別之情,故芍藥又稱“將離”、“離草”。古老的中國,芍藥一直是愛情的春花、浪漫的山花。唐宋文人還稱芍藥為“婪尾春”,婪lán 尾,指酒巡至末座,意最后之杯,芍藥花開于春末,借指春天最后的芬芳。現(xiàn)在,春花芍藥卻被年輕人約定為七夕節(jié)的代表花卉,算是中國的愛情之花,但芍藥很難在七夕覓得。

芍藥花大色艷,嫵媚多姿,故有名為“嬌容”、“余容”。而“沒骨花”則是講芍藥是草本花卉,沒有堅硬的木質(zhì)莖桿,猶如弱柳扶風(fēng)、柔弱無骨般的少女。又因芍藥花淡香如縷不絕,有了“留夷”之名。自《詩經(jīng)》采集編訂的春秋始,古代年輕男女交往,以芍藥相贈,由衷贊美對方“美麗動人”,含蓄吐露自己“依依不舍,難舍難分”,表達(dá)著結(jié)情之約或惜別之情,故芍藥又稱“將離”、“離草”。古老的中國,芍藥一直是愛情的春花、浪漫的山花。唐宋文人還稱芍藥為“婪尾春”,婪lán 尾,指酒巡至末座,意最后之杯,芍藥花開于春末,借指春天最后的芬芳。現(xiàn)在,春花芍藥卻被年輕人約定為七夕節(jié)的代表花卉,算是中國的愛情之花,但芍藥很難在七夕覓得。

西方的愛情之花玫瑰是帶刺的,而芍藥不僅美麗,而且治病,她宛如相戀中羞澀的少女,浪漫、含蓄、春意,更映閃著中華民族自由以來崇尚淡如芍香、柔美如玉的審美追求。

西方的愛情之花玫瑰是帶刺的,而芍藥不僅美麗,而且治病,她宛如相戀中羞澀的少女,浪漫、含蓄、春意,更映閃著中華民族自由以來崇尚淡如芍香、柔美如玉的審美追求。

唐白居易《牡丹芳》詩曰“石竹金錢何細(xì)碎,芙蓉芍藥苦尋常”,劉禹錫《賞牡丹》感喟“庭前芍藥妖無格,池上芙蕖凈少情”,而宋秦觀在《春日五首·其二》中傷感“有情芍藥含春淚,無力薔薇臥曉枝”。

每看到這些吟唱芍藥的詩句,我總會想到區(qū)分牡丹、芍藥主要看花莖是否木質(zhì)化,但今夜我驀然覺得:

每看到這些吟唱芍藥的詩句,我總會想到區(qū)分牡丹、芍藥主要看花莖是否木質(zhì)化,但今夜我驀然覺得:

牡丹像濃艷的唐詩,芍藥如清麗的宋詞,但最初她們都是鄉(xiāng)野上樸實無華、發(fā)自本心、歌唱生活的古風(fēng)……

2024.4.15.

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn