中藥科普——川貝母

貝母歷史記載

川貝母是眾多貝母類藥材的一種,在古時并沒有詳細劃分,所有貝母類藥材入藥統稱為貝母。

貝母的文字記載最早可追溯至先秦時期,當時貝母被稱作“蝱”,《詩經·國風·鄘風·載馳》中有詩云:“陟彼阿丘,言采其蝱。”

貝母因其獨特形態而得名,即描述性狀仿佛母子團聚的貝殼,非常形象。

貝母入藥歷史悠久,其防治疾病的記載最早見于春秋戰國時期的《萬物》:“貝母已寒熱也。”

明末清初,本草中依照藥用習慣將貝母分為川貝母和浙貝母。《滇南本草》中首次出現“川貝母”之名,《本草匯言》記載貝母“川者為妙”。

清代著名醫家趙學敏認為川貝與浙貝的性味、功效差異較大,川貝味甘而補肺,宜治虛寒咳嗽,而浙貝苦寒,解毒利痰,開宣肺氣,宜治風火痰嗽,遂在《本草綱目拾遺》中開始將川貝與浙貝分開記載。

“群雄”并起,誰為川貝

雖然貝母入藥時間較早,且歷代本草皆有記載,但歷史習用貝母植物來源較為復雜。根據最早描述貝母植物形態的文獻,即三國吳陸璣《詩疏》云:“葉如栝樓而細小。其子在根下,如芋子,正白,四方連累相著,有分解。

唐代《新修本草》記載,貝母“出潤州、荊州、襄州者最佳,江南諸州亦有”,且形態“葉如大蒜”。

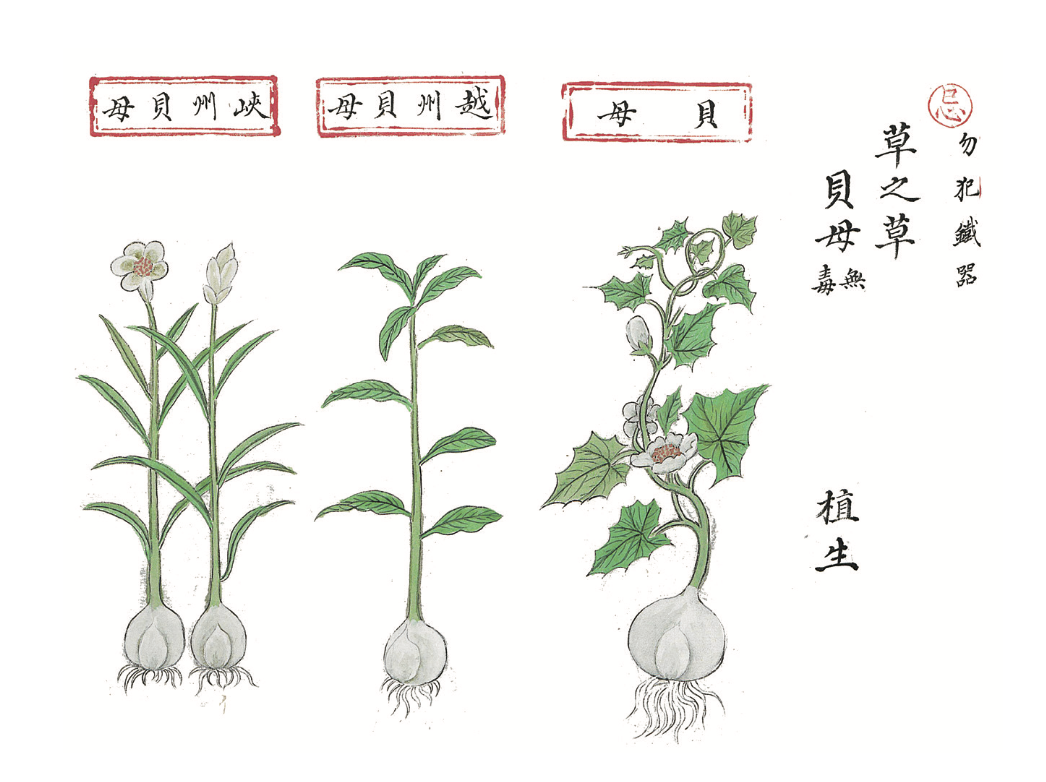

宋代《本草圖經》記載了貝母、峽州貝母、越州貝母三種不同的植物,經考證,應分別為土貝母、川貝母和浙貝母。明代《本草品匯精要》種也有同樣的記載。上述本草記載涵蓋了現在大家認為的土貝母、川貝母和浙貝母。至明后期,上述三種藥材才逐漸分化。明代《本草匯言》中論述了川貝和浙貝的功效,稱“潤肺消痰,止咳定喘,則虛勞火結之證……必以川者為妙”。

目前,《中國藥典》中收載了土貝母、川貝母、平貝母、浙貝母、伊貝母和湖北貝母等六種貝母。

《本草品匯精要》中的三種貝母

來源情況現代研究

《中國藥典》中川貝母的來源

在植物學分類中,貝母屬植物也是一個大“家族”,全球有130種之多,我國就有約43種。

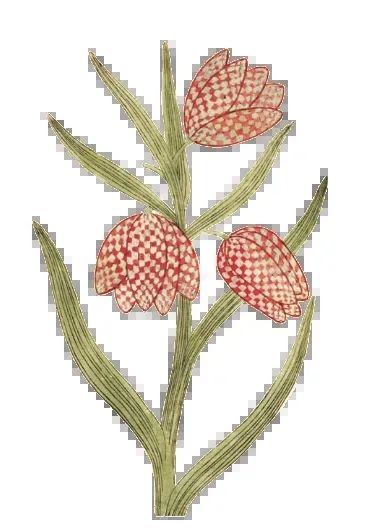

新中國成立以來,1963年版《中國藥典》便開始收載川貝母,并將其來源規定為羅氏貝母(FritillariaroyleiHook.)和卷葉貝母(FritillariacirrhosaD.Don)兩種植物。1977年版《中國藥典》將其植物來源修訂為川貝母(卷葉貝母,FritillariacirrhosaD.Don)、暗紫貝母(FritillariaunibracteataHsiaoetK.C.Hsia)、甘肅貝母(FritillariaprzewalskiiMaxim.)和梭砂貝母(FritillardelavayiFranch.)四種植物。2010年版《中國藥典》又增加了太白貝母(FritillariataipaiensisP.Y.Li)和瓦布貝母[FritillariaunibracteataHsiaoetK.C.Hsiavar.wabuensis(S.Y.TangetS.C.Yue)Z.D.Liu,S.WangetS.C.chen],來源增加到六種植物。

川貝母的六種基原植物

野生資源保護

川貝母的基原植物都生長于高寒地區,當氣溫達到30℃,植株就會枯萎,因此在海拔低、氣溫高的地區不能生存,且其種子特殊,果實成熟后還需發育90天左右,并需要一定的低溫處理才能促進發芽,生長周期又長達4年之久,但其作為藥用的鱗莖卻很小,產量極低。因此,川貝母藥材歷來以采挖野生資源為主,濫采濫挖使其資源量急劇下降,瀕臨滅絕。

目前,雖然太白貝母和瓦布貝母實現了人工栽培,在一定程度上緩解了資源短缺的現狀,但其他川貝母基原植物的人工馴化栽培仍處于研究階段,尚有諸多問題待解決。

明辨真偽優劣

商品川貝“金四花”

雖然按植物學分類,川貝母藥材有六種植物來源,但在藥材市場上,川貝母又是另一套分類命名規則,大家通常根據來源、產地及采收時間的不同,將川貝母藥材分為松貝、青貝、爐貝和栽培品四大類。

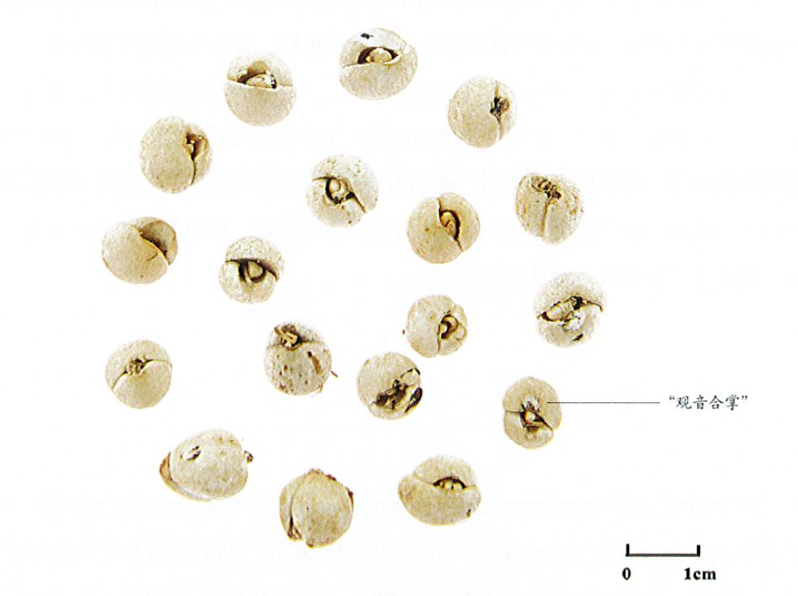

松貝因舊時以四川松潘為集散地而得名,在川貝母、暗紫貝母和甘肅貝母抽莖前采挖藥用。因海拔高、生長時間短等,松貝體積最小,其形如豆如珠,故又名“珍珠貝”“米貝”。松貝表面類白色,有兩枚鱗瓣,大小懸殊,大瓣緊抱小瓣,小瓣部分呈新月形,習稱“懷中抱月”;頂端閉合,稍尖,底部平,稍凹入,中央有一灰褐色斑;顆粒圓整而均勻,可置于桌上而不倒,形似觀音坐蓮臺,習稱“觀音坐蓮”;其質硬而脆,粉性強。

松貝

青貝因舊時集散于四川青川而得名,其藥材來源同松貝,但采收時間更晚,為植株抽莖后采挖。因生長時間更久,體形比松貝稍大,呈類扁球形,兩枚鱗瓣近等大,相對抱合,頂端開裂小口,猶若雙手捧合,習稱“觀音合掌”。

青貝

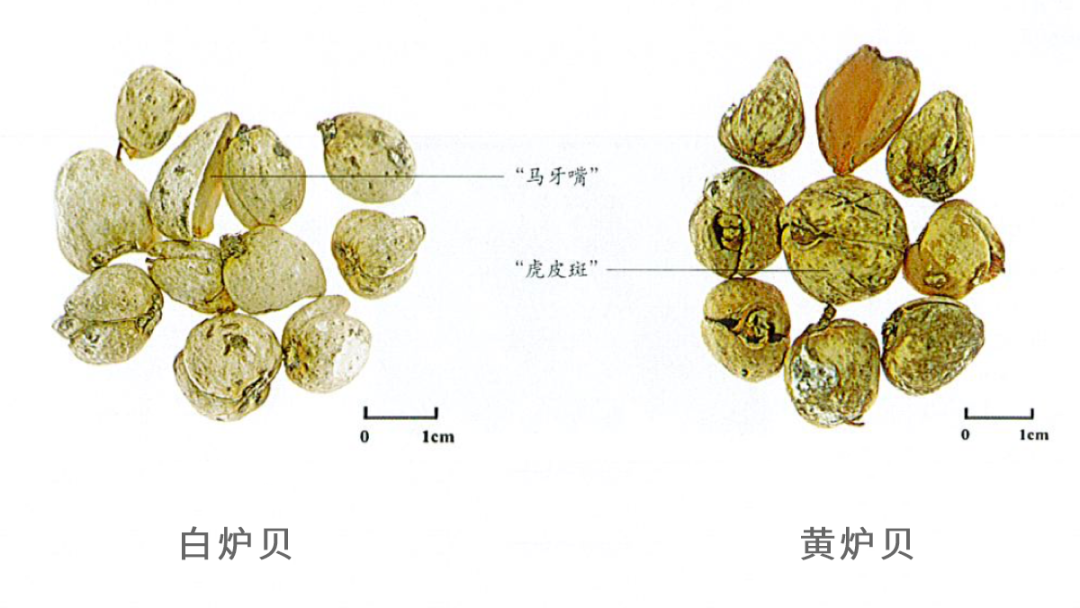

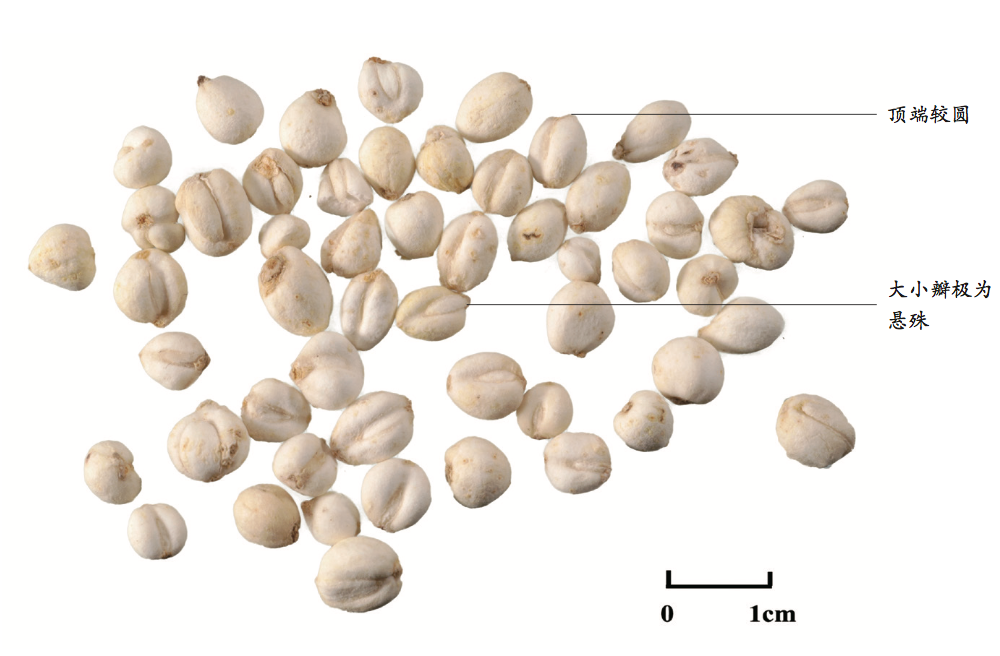

爐貝因舊時集散于打箭爐而得名,以梭砂貝母為藥材來源,在川貝母“一家”中個子最大,呈長圓錐形,兩枚鱗瓣大小相近,頂端瘦尖,均開口,外形酷似馬牙,故習稱“馬牙嘴”;有的外表具有黃棕色斑塊,形似老虎的斑紋,故稱“虎皮斑”。爐貝又分黃、白兩種,白爐貝產于青海玉樹附近,色白、質實、粒勻;黃爐貝產于西藏昌都附近,粒大而質松。

栽培品指目前引種栽培的太白貝母和瓦布貝母,藥材呈類扁球形或短圓柱形,兩枚鱗瓣大小相近,頂部多開裂而較平,表面稍粗糙,有的具有淺黃色斑點。

平常諸藥皆以生長時間久、形體大者為佳,川貝母卻反其道而行,獨以個子最小的松貝為佳,青貝、爐貝及栽培品遞減。不論何種川貝,皆以干燥、顆粒均勻、整齊不碎、體重、粉性足、無黑臍、無僵子者為佳。

川貝母常見偽劣

整個貝母“家族”藥材的外觀較相似,普通人難以區分,偽品眾多。其中,最常見的即以小粒的平貝、浙貝、伊貝冒充松貝。

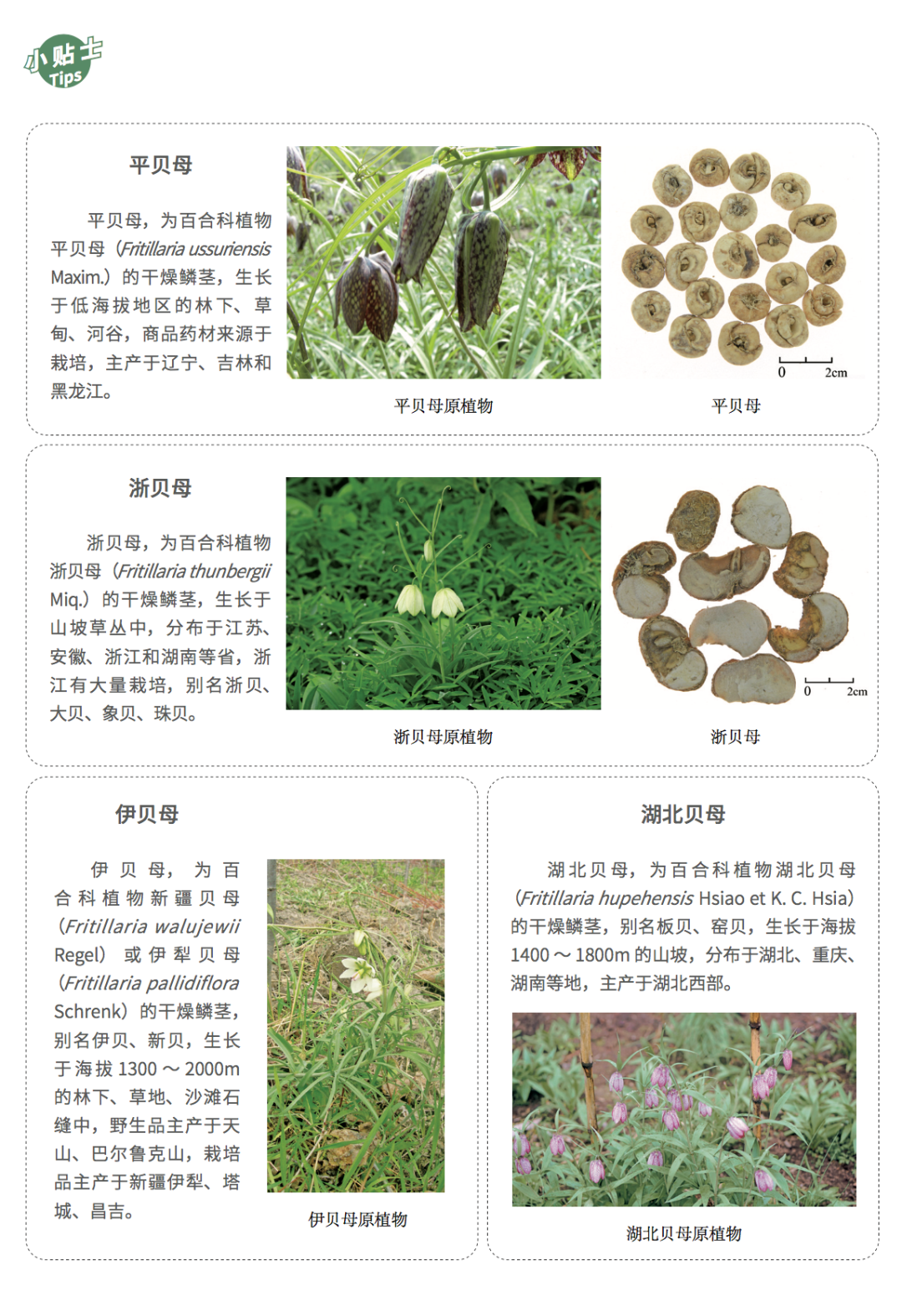

小平貝外形酷似松貝,但頂端較圓,大小瓣極為懸殊,小瓣僅呈米粒樣,常在中部顯現,多不到底部,且小瓣的高度僅為大瓣的一半左右。

偽品川貝母——小平貝

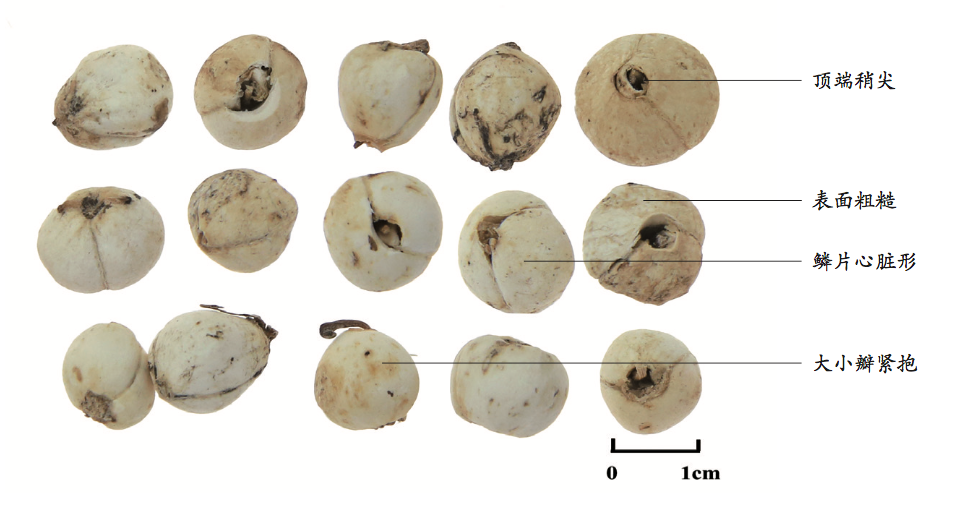

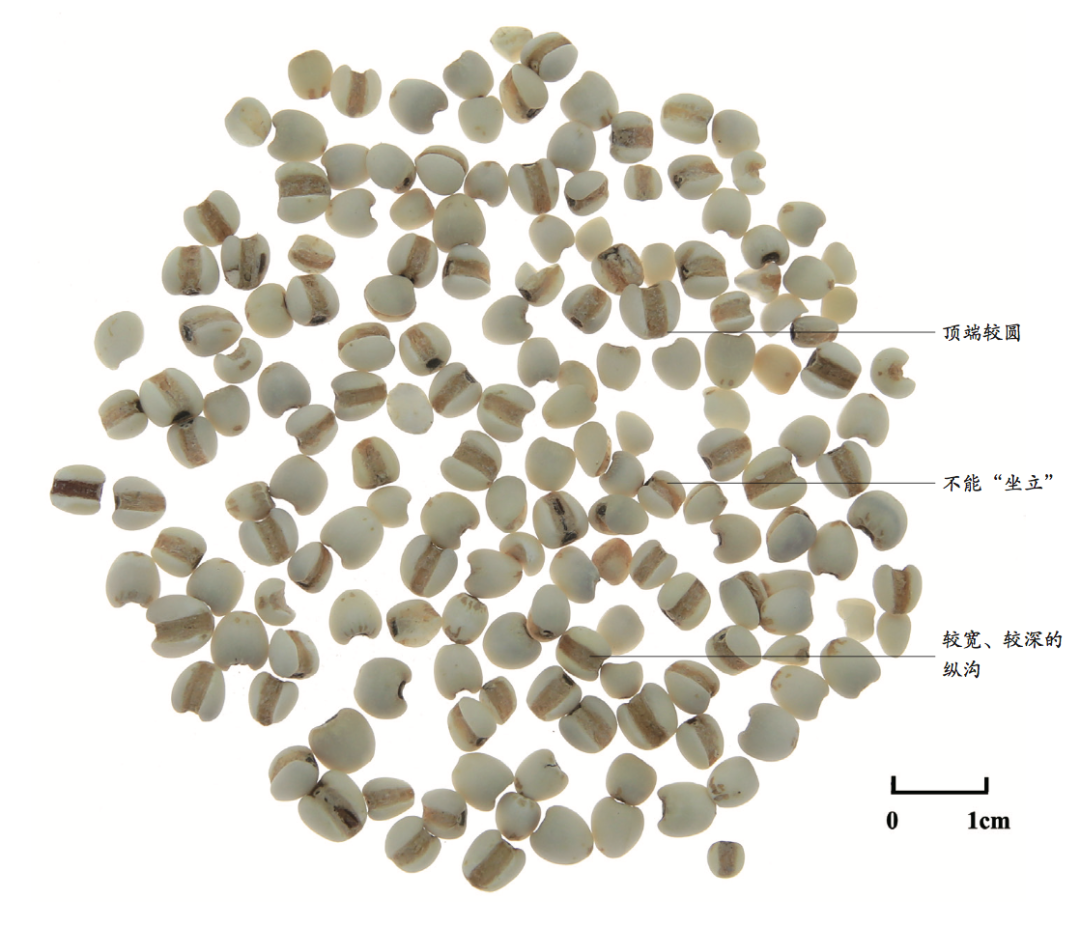

小浙貝兩端稍尖,不能“坐立”,質地較硬,沒有明顯的“懷中抱月”特征,一側僅為一淺縱溝或隱約可見一細小心芽。

偽品川貝母——小浙貝

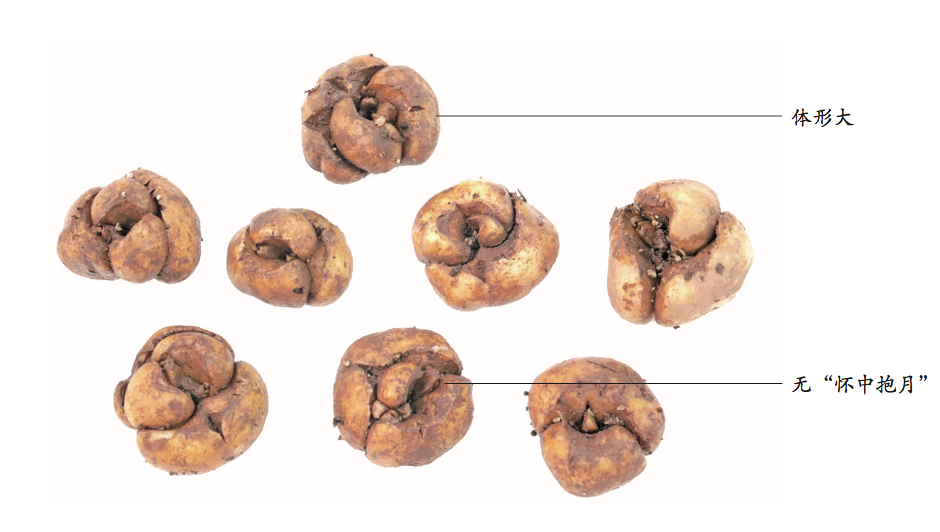

小伊貝表面稍粗糙,外層鱗片心臟形,兩瓣大小懸殊而緊抱,頂端稍尖,少有開裂。

偽品川貝母——小伊貝

此外,還有以非貝母類(如薏苡仁)形似之物冒充的情況。薏苡仁是薏苡種子去殼后的種仁,日常生活中常用于除體內濕氣,大多數人對它都不會陌生。薏苡仁的顏色、大小、粉性等均與川貝母相似,但其腹面是一條較寬、較深的縱溝,沒有川貝“懷中抱月”的特征。

偽品川貝母——薏苡仁

硫熏川貝

由于川貝母藥材粉性大,在夏季容易吸潮,發生霉變、蟲蛀和變色,歷史上有采用硫黃熏蒸法防止變質。硫黃熏蒸簡單、方便、成本低,還能顯著改善川貝母的外觀品相,硫黃熏蒸過的川貝母干燥、色澤潔白且不會被蟲蛀。但研究表明,硫黃熏蒸不僅會降低川貝母的有效成分含量,還會在硫黃熏蒸時帶入二氧化硫、亞硫酸類及一些重金屬等有害物質,這些有害物質均會對人體造成不同程度的危害。為避免買到硫黃熏蒸品,在購買川貝母時切不可過于追求“白凈”。

品鑒百味煙火

潤肺止咳效果好

川貝母能清熱潤肺,可用于痰熱咳嗽,以之清肺化痰,尤多用于肺熱燥咳及肺虛久咳、痰少咽燥或痰中帶血等癥。此外,川貝母還能清熱散結消癰,組方使用可治療瘰疬、癰腫之未潰者及乳癰、肺癰等癥。現代研究表明,川貝母主要可祛痰、鎮咳、平喘,常用于治療百日咳、肺結核、急慢性支氣管炎及上呼吸道感染等。

與川貝母相比,浙貝母苦寒較重,開泄力大,清火散結作用較強,多用于外感風熱或痰火郁結的咳嗽,以及瘰疬、瘡毒、乳癰、肺癰等。平貝母可鎮咳、祛痰、平喘、抗胃潰瘍等,多用于治肺熱咳喘、支氣管炎和肺結核。伊貝母可解痙、降壓,善于治心、肺火郁,陰虛咳嗽。幾類貝母既有相似之功,又各有側重,因此使用川貝母必須慎重、辨證使用,注意區別,正確應用。

川貝母服用方法

雖然川貝母潤肺止咳療效突出,但用藥須對癥,切不可盲目跟風或胡亂用藥。如有痰清稀色白、白泡沫痰等寒性咳嗽患者不宜服用,脾胃虛寒及有濕痰者也不宜使用。川貝母常見的服用方法有以下幾種:

01

研末沖服

川貝母屬名貴中藥材,一般不與其他中藥一起煎煮,常碾成粉,待其他中藥煎煮好后倒出藥汁,服用時直接以藥汁沖服川貝母粉即可。

02

藥膳

貝母肺葉粥

原料:川貝母10g,豬肺50g,粳米60g,食鹽少量。

制法:將豬肺洗凈,煮至七成熟,撈出,切碎;川貝母去皮、尖;粳米洗凈。全部放入鍋中煮,熬成粥,放入食鹽,調勻即可。

功效:清熱潤肺,化痰止咳。

應用:適用于肺虛久咳、短氣懶言、慢性支氣管炎、哮喘等癥。(見《葉同仁藥膳本草經》)

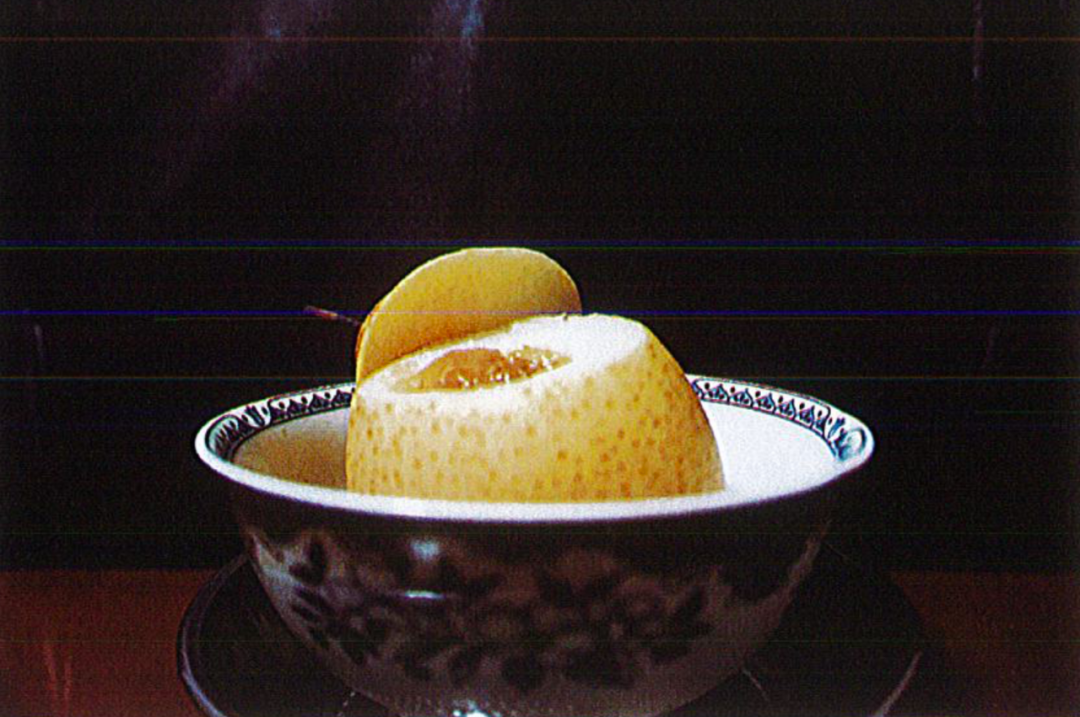

川貝蒸雪梨

原料:川貝母粉2g,雪梨1個(約250g),冰糖20g。

制法:梨洗凈后挖去核,將川貝母粉放入梨中,撒上冰糖末,上籠蒸10分鐘。

功效:潤肺,化痰止咳。

應用:適用于肺虛久咳。脾胃虛寒及有濕痰者不宜食用。每次服1個,1日兩次。(見《中國藥膳學》)

川貝蒸雪梨

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn