Nature: 是什么維持了生態(tài)群落的生物多樣性?

Nature: 揭示從生態(tài)位組裝到擴(kuò)散組裝的生態(tài)學(xué)轉(zhuǎn)變

理解驅(qū)動(dòng)和維持局地群落中物種多樣性的因素,是生態(tài)學(xué)的一個(gè)核心但還尚未解決的問題。

生態(tài)位組裝理論(niche-assembly theory)認(rèn)為,物種豐富度被解釋為可歸因于當(dāng)?shù)丨h(huán)境特性的穩(wěn)定共存:物種在其生態(tài)位上有差異,這些差異共同穩(wěn)定了群落的動(dòng)態(tài)。

而擴(kuò)散組裝理論(dispersal-assembly theory)——包括MacArthur和Wilson提出的島嶼生物地理學(xué)理論、生物多樣性中性理論和質(zhì)量效應(yīng)——認(rèn)為,局地的多樣性源于物種遷入-消亡之間的平衡,并最終取決于區(qū)域生態(tài)過程。

這兩種截然不同的觀點(diǎn)哪個(gè)更正確,可能取決于背景。

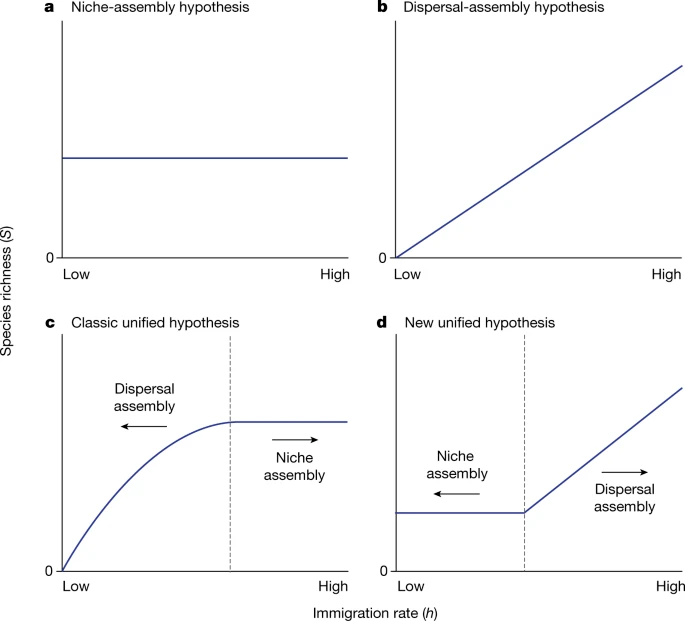

一個(gè)關(guān)鍵的中介因素是群落的遷入率。在純粹的由生態(tài)位構(gòu)建的群落中,物種豐富度和遷入率之間應(yīng)該沒有關(guān)系(圖1a)。在純粹的由擴(kuò)散構(gòu)建的群落中,它們兩者關(guān)系應(yīng)該是單調(diào)增長的(圖1b)。

這兩種理論的一個(gè)經(jīng)典的統(tǒng)一假設(shè)是,擴(kuò)散集群只適用于遷入數(shù)量過低而無法填補(bǔ)所有生態(tài)位的情況(圖1c)。事實(shí)上,MacArthur和Wilson推測(cè),在他們的島嶼生物地理學(xué)理論中,遷入-消亡平衡和擴(kuò)散組裝只適用于低于某個(gè)閾值的遷入率,高于該閾值的物種豐富度將主要由棲息地多樣性決定,即生態(tài)位組合或源物種庫的多樣性決定。

根據(jù)這一假設(shè),物種豐富度與遷入率之間的關(guān)系在低遷入率下會(huì)增加,然后在高遷入率下會(huì)達(dá)到飽和(圖1c)。這個(gè)飽和點(diǎn)反映了物種的最大可能數(shù)量或島嶼或斑塊的生態(tài)位多樣性。

圖1:生態(tài)群落中物種豐富度與遷入率關(guān)系的理論預(yù)測(cè)。a, 生態(tài)位組裝假說預(yù)測(cè)物種豐富度(S)與遷入率(h)的關(guān)系是恒定的;b, 擴(kuò)散組裝假說預(yù)測(cè)它們呈單調(diào)增長關(guān)系;c, 一個(gè)經(jīng)典的統(tǒng)一假說提出,擴(kuò)散組裝適用于低遷入率,生態(tài)位組裝適用于高遷入率; d, 一個(gè)新的統(tǒng)一假說預(yù)測(cè)了和c相反的情況。

然而,最近提出的一個(gè)新的統(tǒng)一假說,預(yù)測(cè)的情況正好相反:在遷入率低的地方適用生態(tài)位組裝,在遷入率高的地方適用擴(kuò)散組裝(圖1d)。

根據(jù)這一假說,生態(tài)位將多樣性穩(wěn)定在某個(gè)固定的水平上,并在遷入率較少的情況下為物種豐富度提供一個(gè)底線;但是,隨著遷入率的增加,群落會(huì)經(jīng)歷從生態(tài)位組裝到擴(kuò)散組裝的制度轉(zhuǎn)變(圖1d)。

所以,物種豐富度與物種遷入率的關(guān)系,在遷入率下幾乎是平坦的,而在高遷入率下是上升的(圖1d)。轉(zhuǎn)折點(diǎn)是發(fā)生在遷入足以壓倒生態(tài)位約束的地方,這導(dǎo)致了一個(gè)動(dòng)態(tài)的遷入-消亡平衡。

這兩個(gè)截然不同的統(tǒng)一假說哪一個(gè)是正確的,對(duì)我們理解構(gòu)建生態(tài)群落的力量有根本的影響。這兩種假說對(duì)遷入率-物種豐富度曲線的形狀做出了非常不同的預(yù)測(cè),但目前還沒有任何實(shí)驗(yàn)測(cè)試來區(qū)分它們。

對(duì)此,本研究在新加坡的熱帶潮間帶海堤上,進(jìn)行了一個(gè)對(duì)群落進(jìn)行操縱的田間控制實(shí)驗(yàn)。

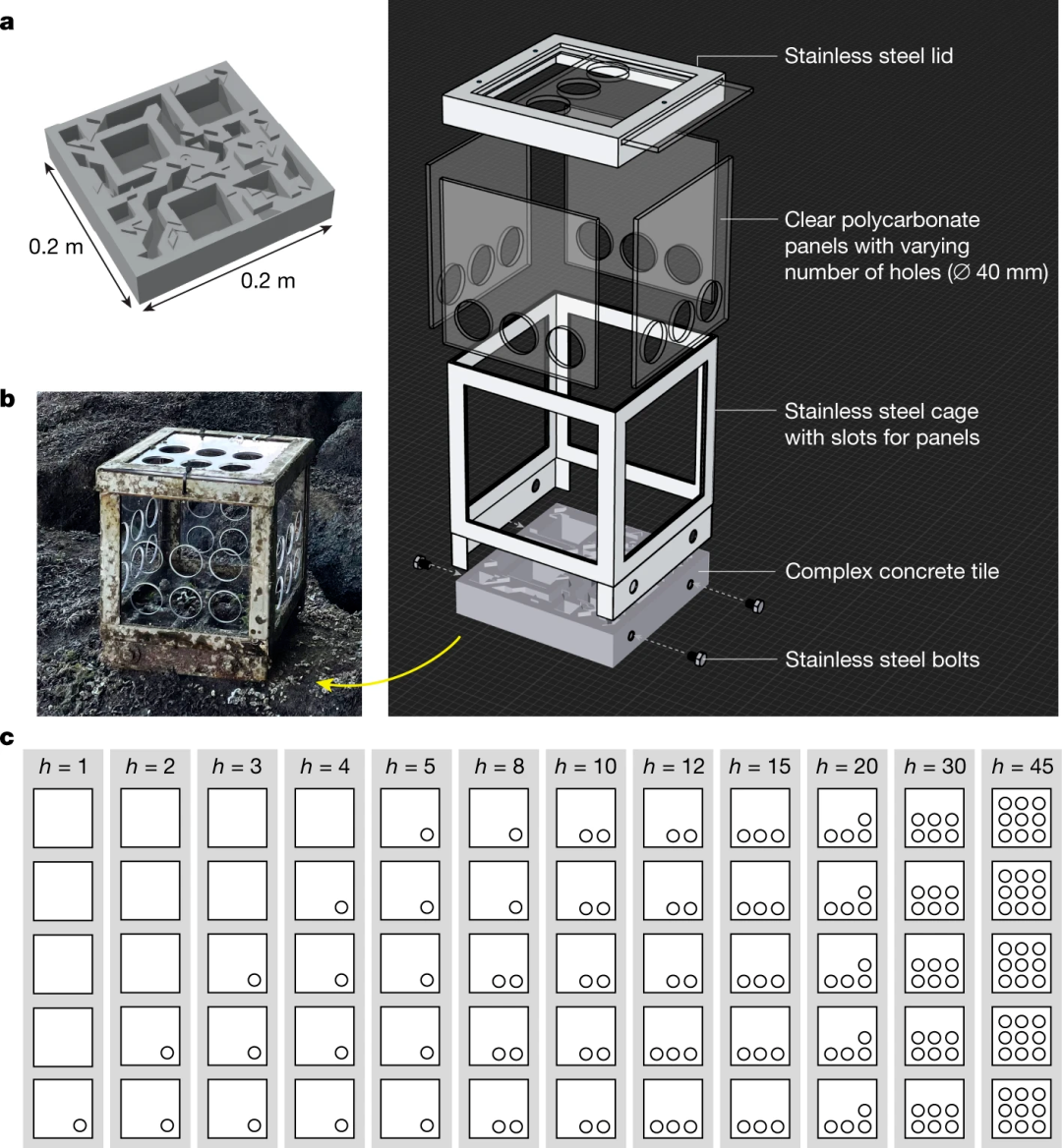

作者通過一個(gè)定制的實(shí)驗(yàn)裝置,創(chuàng)新性操縱了整個(gè)實(shí)驗(yàn)棲息地的遷入水平(圖2)。這個(gè)裝置包括一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的混凝土底座(設(shè)計(jì)了復(fù)雜的地形,以模仿生境),和一個(gè)由不銹鋼支撐的帶孔的透明盒子(圖2a-b)。

通過改變孔的數(shù)量,就可以對(duì)進(jìn)入該實(shí)驗(yàn)生境斑塊的物種遷入水平進(jìn)行控制(共創(chuàng)建了12個(gè)處理×5重復(fù);圖2c)。這個(gè)裝置會(huì)在漲潮時(shí)被淹沒(95.2%的時(shí)間),在退潮時(shí)暴露(4.8%的時(shí)間)。

圖2:操縱潮間帶群落的物種遷入率的實(shí)驗(yàn)裝置。

在實(shí)驗(yàn)開始的一年里,作者每月對(duì)每個(gè)裝置里各種物種(主要為大型動(dòng)物,也包括藻類和微生物群落)的數(shù)量、特性和豐度進(jìn)行普查。在6個(gè)月后,基本上每個(gè)裝置的物種豐富度都穩(wěn)定下來(除最高的遷入處理外)。

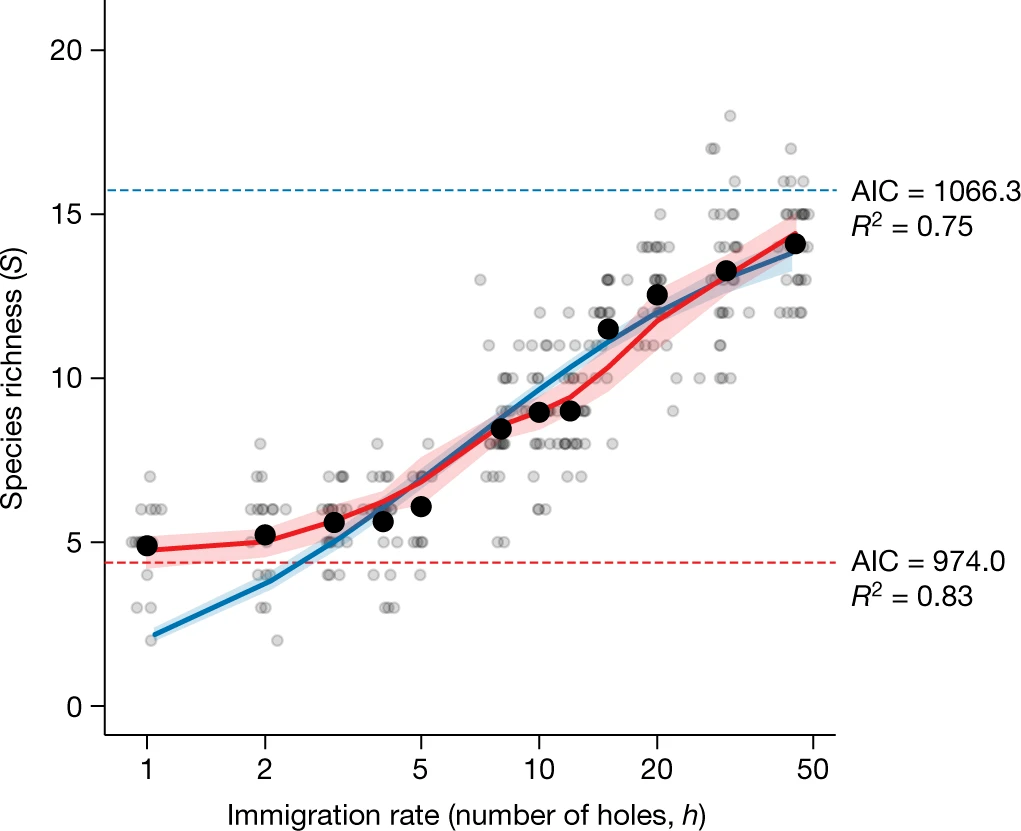

研究結(jié)果支持了新的統(tǒng)一假說(即圖1d):當(dāng)物種遷入較少時(shí),物種豐富度變化不大(幾乎平坦);當(dāng)物種遷入率較高時(shí),物種豐富度無限制地增加(上升階段)(圖3)。因此,在維持多樣性方面,物種的遷入率發(fā)揮了比生態(tài)位更大的作用。

在沒有大量物種遷入(孔數(shù)量h = 1,2,3,4和5)的情況下,大約有4或5個(gè)物種可以穩(wěn)定地共存于實(shí)驗(yàn)裝置的群落中。在中等物種遷入率(h≈10)的情況下,發(fā)生了向擴(kuò)散組裝制度的過渡;最高的遷入水平(h=45)下的物種數(shù)量是低遷入處理的3倍(圖3)。

圖3:從生態(tài)位到擴(kuò)散組裝轉(zhuǎn)變的證據(jù)。

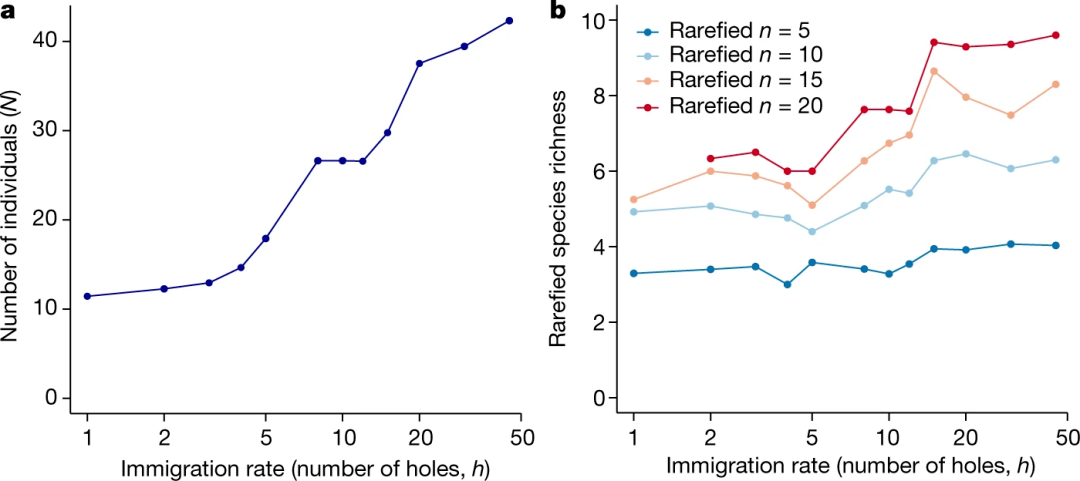

增加物種豐富度的效果,部分是通過在高遷入處理中隨著遷入物種而增加總豐度,部分是通過在總豐度的基礎(chǔ)上增加物種豐富度來介導(dǎo)的(圖4)。

圖4:隨著遷入物種的增加,個(gè)體數(shù)量的增加和稀有物種豐富度的增加都有助于提高物種豐富度。

研究結(jié)果表明,與長期以來的理論預(yù)測(cè)相反,在大多數(shù)自然群落中(物種遷入率總是很高),物種豐富度主要由物種遷入率而不是由生態(tài)位決定。

在世界范圍內(nèi),由于各種人為因素,包括氣候變化和生境破碎化,生物多樣性正經(jīng)歷著快速而復(fù)雜的變化。我們預(yù)測(cè)這些變化的能力,以及在面對(duì)這些變化時(shí)保持不同生態(tài)系統(tǒng)所提供益處的能力,目前受到塑造生物多樣性過程的不確定性的限制。了解這些過程的相對(duì)重要性,對(duì)于為保護(hù)和資源管理提供信息至關(guān)重要。

研究表明,物種遷入率在維持多樣性方面起著主導(dǎo)作用。因此,研究提醒不要過度依賴保護(hù)或改善局地尺度的生態(tài)位,僅靠這種措施可能只能維持適度的生物多樣性;研究強(qiáng)調(diào),還應(yīng)需要對(duì)決定物種遷入規(guī)模和組成的景觀連通性和景觀尺度過程也給予高度關(guān)注。例如,在海堤系統(tǒng)中,對(duì)生境的大規(guī)模保護(hù)可能比對(duì)當(dāng)?shù)睾5探Y(jié)構(gòu)的改進(jìn)更能使當(dāng)?shù)囟鄻有缘玫教岣摺?/p>

本研究創(chuàng)新的實(shí)驗(yàn)方法/裝置也可以適用于其他系統(tǒng),如實(shí)驗(yàn)室條件下的一年生植物群落和微生物群落。該實(shí)驗(yàn)方法還可用于評(píng)估群落何時(shí)是生態(tài)位組裝還是擴(kuò)散組裝。實(shí)驗(yàn)還可以作為一個(gè)"生態(tài)位檢測(cè)器",即評(píng)估有多少物種可以在沒有大量遷入的情況下共存的工具。

作者預(yù)測(cè),將該實(shí)驗(yàn)方法應(yīng)用于其他系統(tǒng)將進(jìn)一步支持這樣的假設(shè):生態(tài)位多樣性通常比自然棲息地的典型總物種豐富度低得多,這意味著大多數(shù)物種不是穩(wěn)定地共存,而是短暫地共存,并依賴于持續(xù)的物種遷入(即質(zhì)量效應(yīng),mass effect)。大多數(shù)自然群落都是擴(kuò)散組裝系統(tǒng)。

鑒于有證據(jù)表明存在兩種不同的組裝制度,作者鼓勵(lì)未來的實(shí)驗(yàn)工作——無論是潮間帶系統(tǒng)還是其他群落——應(yīng)仔細(xì)區(qū)分哪種制度在任何特定情況下占優(yōu)勢(shì),并分別研究每種制度。

為了理解擴(kuò)散-組裝系統(tǒng),生態(tài)學(xué)家必須設(shè)計(jì)更多的跨尺度研究,將局地和區(qū)域動(dòng)態(tài)聯(lián)系起來。僅僅通過孤立地研究系統(tǒng),即不考慮物種遷入因素,無法厘清驅(qū)動(dòng)一個(gè)小型局地群落多樣性的因素。

本實(shí)驗(yàn)研究(以及加上之前對(duì)島嶼群島的觀察和理論工作)發(fā)現(xiàn),擴(kuò)散組裝是大多數(shù)生態(tài)群落的普遍構(gòu)建制度,而穩(wěn)定的生態(tài)位數(shù)量很低。這可能解釋了生態(tài)位理論在低多樣性實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中的相對(duì)成功,但卻在大多數(shù)自然系統(tǒng)中,特別是在熱帶雨林和珊瑚礁等高多樣性系統(tǒng)中未能提供一個(gè)預(yù)測(cè)框架的原因。對(duì)生物多樣性的普遍理解的探索將受益于更多的實(shí)驗(yàn)測(cè)試,以確定在不同的環(huán)境中哪種組裝模式(生態(tài)位或擴(kuò)散)占優(yōu)勢(shì)。

文章信息

標(biāo) 題|Unveiling the transition from niche to dispersal assembly in ecology

類 型 | Article

作 者 |Lynette H. L. Loke & Ryan A. Chisholm

時(shí) 間 |2023-06-07

©Nature

doi: 10.1038/s41586-023-06161-x

編 譯丨DiTao.Song @生態(tài)趨勢(shì)

/本譯文有增刪,僅供學(xué)術(shù)交流,內(nèi)容一切以原文為準(zhǔn)。文章支持快捷轉(zhuǎn)載,歡迎交流分享。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系告知。

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn