哀牢山亞熱帶常綠闊葉林散孔材樹種徑向生長和木質部發育研究

隨著全球變暖加劇,極端干旱事件頻發,解析樹木生長與木質部解剖特征的季節動態對預測森林生態系統韌性至關重要。然而,針對亞熱帶濕潤森林優勢喬木的年內莖干生長和木質部形成的研究仍然有限。

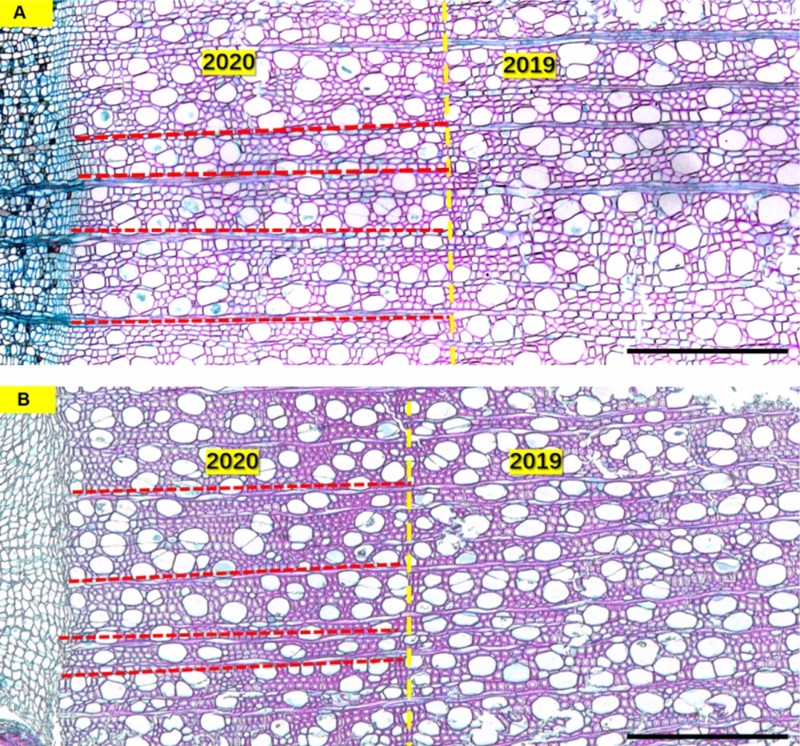

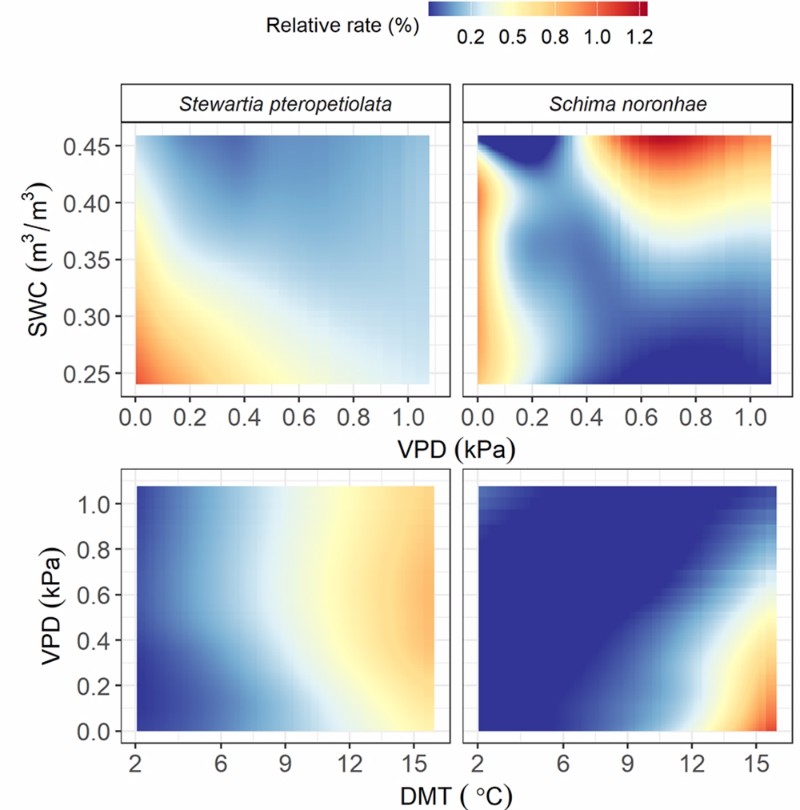

中國科學院西雙版納熱帶植物園(以下簡稱“版納植物園”)樹木年輪與環境演變組研究人員以哀牢山亞熱帶中山濕性常綠闊葉林兩種優勢散孔樹種翅柄紫莖(Stewartia pteropetiolata)和南洋木荷(Schima noronhae)為研究對象,利用高精度樹木生長儀連續監測樹木莖干半徑變化,結合微樹芯石蠟切片技術,量化木質部發育過程中導管和纖維細胞的擴大、加厚和成熟等過程,并采用廣義線性模型分析樹木徑向生長和木質部發育的主要環境驅動因子。研究結果表明:(1)兩個散孔材樹種徑向生長季節動態呈現明顯差異,分布在較高海拔的翅柄紫莖4月開始生長,6月中旬達到峰值,而分布在較低海拔的南洋木荷在5月中旬才開始生長;(2)兩個散孔材樹種的徑向生長主要受日最低氣溫和土壤含水量的限制,南洋木荷的徑向生長主要發生在雨季溫度和土壤含水量均較高的時段,而翅柄紫莖生長期更長,在溫度較低和飽和水汽壓差較高的條件下仍能維持生長;(3)兩個散孔材樹種的木質部發育受土壤含水量和溫度的共同驅動,其導管和纖維細胞擴大速率隨溫度升高而增加,分布在較低海拔的南洋木荷在更短的生長周期內發育管腔較大、管壁較薄的導管,而分布在較高海拔的翅柄紫莖在更長的生長周期內發育管腔較小、管壁較厚的導管。研究結果有助于闡明木材解剖特征如何塑造亞熱帶濕潤森林常綠闊葉樹種的分布格局,以及它們對氣候變化的響應機制。

相關研究成果以“Intra-annual stem radius growth and cell formation of two diffuse-porous tree species in a subtropical forest in Southwest China”為題發表在學術期刊Tree Physiology上。版納植物園碩士研究生張依雪為論文第一作者,范澤鑫研究員為通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、云南省基礎科學研究計劃、中國科學院“西部之光-西部交叉團隊”和云南省高層次人才培養計劃的聯合資助。

圖1哀牢山亞熱帶中山濕性常綠闊葉林翅柄紫莖(A)和南洋木荷(B)木質部解剖特征。

圖2哀牢山亞熱帶中山濕性常綠闊葉林兩個散孔材樹種翅柄紫莖(Stewartia pteropetiolata)和南洋木荷(Schima noronhae)的徑向生長速率對土壤含水量(SWC)、飽和水汽壓差(VPD)和空氣溫度(DMT)的響應

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn