青藏高原化石新材料提供松屬生物地理演化新線索

松屬(Pinus)有100多個現生種,是松科(Pinaceae)中最大、分布最廣的屬,廣泛分布于北半球。盡管已有的生物地理歷史研究基于松屬豐富的化石記錄,但該屬在組或亞組水平上的生物地理歷史尚不清楚。

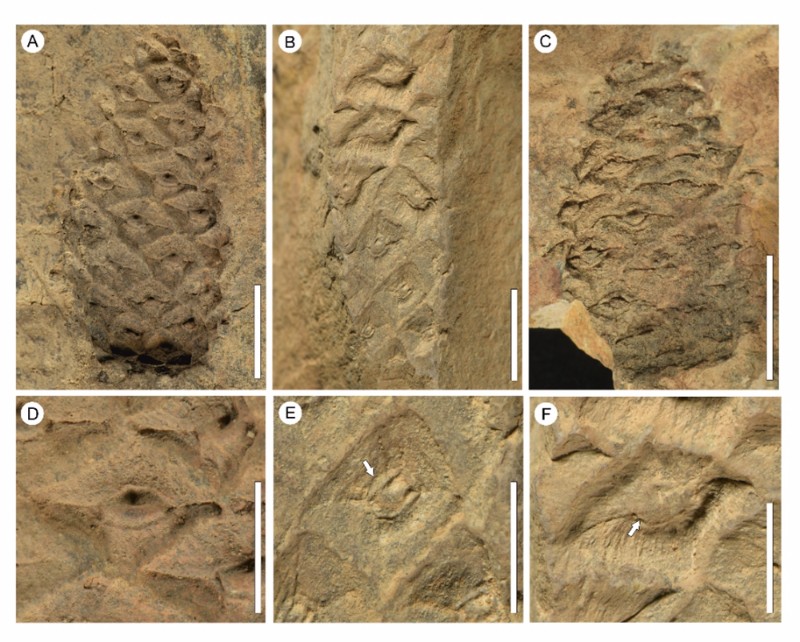

中國科學院西雙版納熱帶植物園(以下簡稱“版納植物園”)古生態研究組在青藏高原東南緣芒康盆地上始新統拉屋拉組采集到松屬球果化石,其主要形態特征包括:球果圓錐狀卵圓形;鱗盾大部分為菱形,輕微隆起,橫脊明顯,部分基部種鱗有縱脊;鱗臍背生,明顯凹陷,鈍圓狀突起位于橫脊上方,具偏離中心短尖型(perexcentromucronate)鱗臍(圖1)。深入的形態比較研究表明:(1)該種化石屬于松組(sectionPinus),將該化石種命名為“芒康松”(Pinus mangkangensis X.-R.Yaoet T.Su),在形態特征上與現生種云南松(P. yunnanensis)最為相似;(2)始新世該組在東亞地區分為兩類群,芒康松代表向低緯度地區擴散的南部類群,證明該類群在晚始新世以前已到達中低緯度地區,中新世以來的季風氣候增強可能是中國西南地區松屬物種多樣化的主要驅動因素。

相關研究結果以The late Eocene pine seed cones from Mangkang Basin,southeastern Xizang (Tibet) and their biogeographic significance為題,發表于國際古生物學專業期刊Palaeoworld。版納植物園碩士研究生姚瑄容為第一作者,客座人員蘇濤研究員與李樹峰研究員為共同通訊作者。該研究得到國家自然科學基金、云南省基礎研究計劃、版納植物園“十四五”等項目的聯合支持。

圖1芒康松化石標本

注:(A)印痕化石,模式標本,標本號MK3-0031;(B)保存的部分球果化石,標本號MK3-2618;(C)不完整的球果化石,標本號MK3-1864;(D)A中的菱形鱗盾,具明顯橫脊;(E)B中具有vallum的基部鱗盾;(F)B中的鱗盾,整體凹陷的鱗臍以及鈍圓狀的尖。比例尺:(A–C)1 cm,(D–F)5 mm。

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn