胡先骕的《任公豆歌》——簡介馮澄如繪畫《任公豆圖》

【本文發表在《武漢植物學研究2009,27(2):225-231》

胡先骕的《任公豆歌》——簡介馮澄如繪畫《任公豆圖》

孫英寶1, 2,馬履一1**,傅德志2

(1.北京林業大學資源與環境學院, 北京 100083;2.中國科學院植物研究所, 北京 100093)

摘要:詳細研究了馮澄如創作的一幅彩色植物繪畫。結果表明其中的植物是豆科植物任公豆(即任豆)Zenia insignis Chun。1946年陳煥鏞為紀念著名學者任鴻雋而以其名字命名建立了任公豆(即任豆)屬,并由馮澄如進行彩色繪畫,胡先骕為贊頌此事在畫中賦詩《任公豆歌》。文內還介紹了與此畫相關的我國近代植物分類學的奠基人胡先骕、陳煥鏞,我國近代植物科學繪畫的奠基人馮澄如,以及我國近代科學的奠基人之一任鴻雋四人在植物科學發展工作中的履歷。這幅《任公豆圖》生動地表現出了四位科學工作者的友好情誼和杰出貢獻。

關鍵詞:胡先骕;馮澄如;陳煥鏞;任鴻雋;《任公豆圖》

中圖分類號: 文獻標識碼:A 文章編號:1000-470X(2009)02-

Hu Hsen-Hsu’s 《Zenia insignis song》

SUN Ying-Bao1,2,MA Lü-Yi1*,FU De-Zhi 2

(1.College of Resources and Environment, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;

2.Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China)

Abstract:A 《painting Zenia insignis Chun》 drawn by Feng Jeng-Ru is studied in detail. The results indicate that the plant in the painting is Zenia insignis Chun, which was published by Chun Woon-Young in 1946 and named after a famous scholar Zen Houng-Chsun. Meanwhile, Hu Hsen-Hsu praisefully indited a poem ‘Zenia insignis song’ in the painting. The resumes of Hu Hsen-Hsu and Chun Woon-Young, Feng Jeng-Ru, and Zen Houng-Chsun in plant sciences, respectively as the founders of modern plant taxonomy, botanical scientific illustration, and modern science in China, are introduced. Therefore, the《painting Zenia insignis Chun》 vividly represents four boffins’ friendships and contributions.

Key words: Hu Hsen-Hsu, Feng Jeng-Ru, Chun Woon-Young, Zen Houng-Chsun, 《painting Zenia insignis Chun》

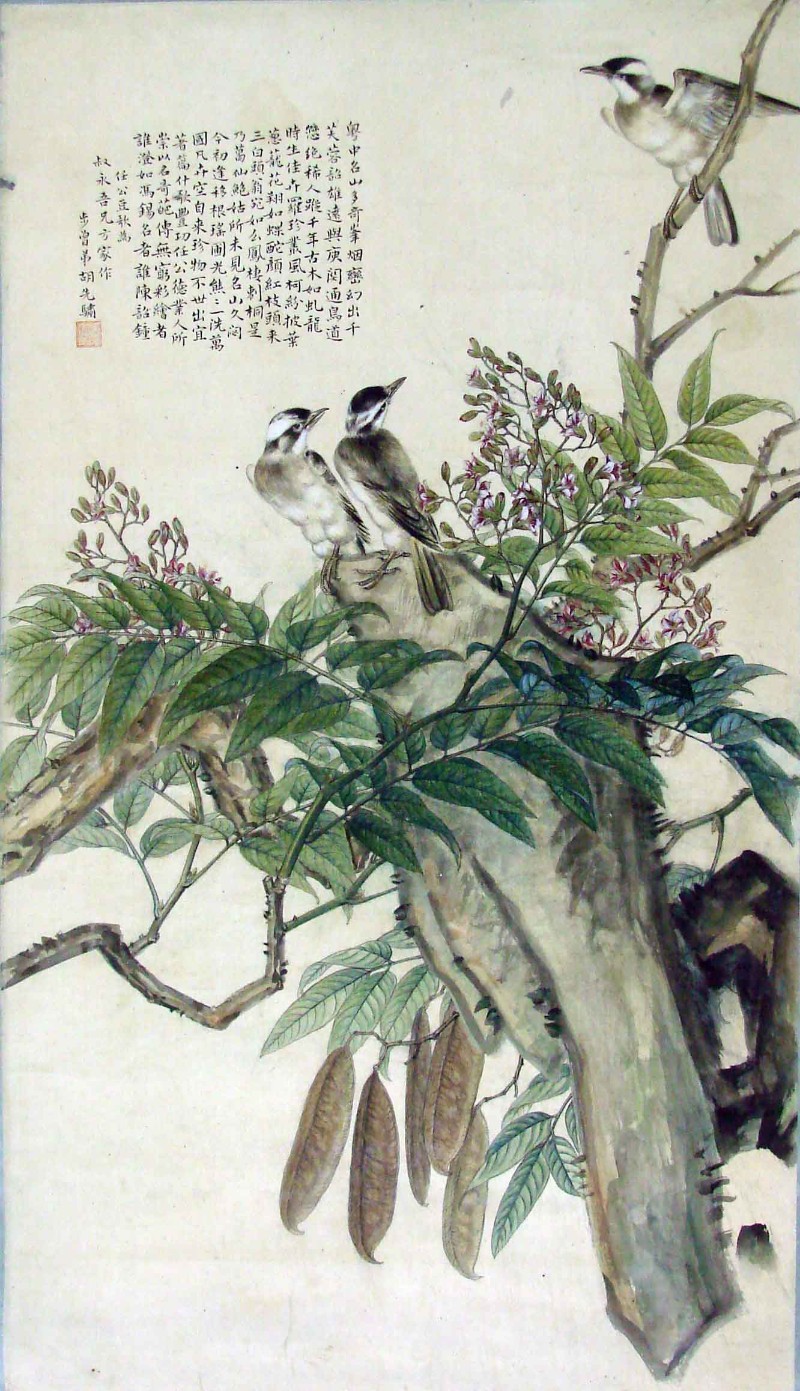

2007年9月下旬,筆者在中國科學院植物研究所圖書館查閱古書時,館長陳智娟先生請筆者辨析一下館內收藏的一幅畫,因不知此畫之意義,故無法將其歸類。在對該畫進行觀摩時發現,這是一幅類似國畫中工筆形式的精細彩繪軸畫,其繪畫手法新穎獨特,與工筆彩色繪畫手法具有明顯不同之處。畫面表現的主要內容是一種豆科植物,三只白頭翁(Pycnonotus sinensis)和一首題詩。經過查閱相關資料和解析畫面詩句的內容,引出了此幅畫的繪畫者是馮澄如,畫面植物是由陳煥鏞以任鴻雋的名字命名的任公豆(任豆)Zenia insignis Chun,題詩《任公豆歌》的作者是胡先骕。馮澄如繪畫見圖1。

為進一步了解畫中詩句的含義和新的畫種,首先要把畫中詩句進行摘錄,對字、詞進行查詢釋義。然后,對詩內所提及的人物和任公豆(任豆)Zenia insignis Chun分別進行考究。最后對馮澄如繪畫方法的特殊性進行藝術鑒賞研究。

圖1 任公豆(馮澄如繪)

Fig.1 Zenia insignis Chun (Drawn by Feng Jeng-Ru)

1畫中詩注釋

粵中名山多奇峰①

煙巒幻出千芙蓉②

韶雄遠與庾關通③

鳥道懸絕稀人蹤④

千年古木如虬龍⑤

時生佳卉羅珍叢⑥

風柯紛披葉蔥蘢⑦

花翔如蝶酡顏紅⑧

枝頭來三白頭翁⑨

宛如幺鳳棲刺桐⑩

是乃葛仙鮑姑所未見11

名山久閟今初逢12

移根瑤圃光熊熊13

一洗萬國凡卉空14

自來珍物不世出15

宜著篇什歌豐功16

任公德業人所崇17

以名奇葩傳無窮18

彩繪者誰澄如馮19

賜名者誰陳韶鐘20

任公豆歌

為叔永吾兄方家作21

步曾弟胡先骕22

[注釋] 1粵中:廣東中部。奇峰:特殊的山峰。

2煙巒:煙霧籠罩的小山。幻出:變幻,夢幻。芙蓉:落葉灌木,花有紅、白等色,很美麗。

3韶雄:韶關(樂昌)和南雄。庾:大庾嶺(在今江西省西南角的大庾縣南境,與廣東省南雄縣接壤)。關通:通過,通往。

4鳥道:只有飛鳥可飛渡的道路,形容極險峻狹窄的山路。懸絕:險峻峭絕。稀:稀少。人蹤:人的蹤跡。

5虬龍:傳說中的一種龍,比喻盤屈的樹枝。

6時生:現在生長。佳卉:漂亮的花卉。羅:散布,散生。珍叢:美麗的花叢。

⑦風柯:風中的樹枝。紛披:雜亂而散落。蔥蘢:碧綠茂盛。

⑧花翔:花瓣。如蝶:像蝴蝶。酡顏紅:像喝了酒,臉上發紅。

⑨來:飛來。

⑩宛如:好像。幺鳳:鳥名。又稱桐花鳳。棲:停留。

?葛仙:原名葛洪,是我國古代東晉時期一位有名科學家,道家,在醫學和制藥化學上有許多重要的發現和創造,在文學上也有許多卓越的見解。鮑姑:葛仙之妻,喜愛中醫藥學,精通針法,是我國第一位女灸治學家。

?久閟:長時間關閉。初逢:初次遇到。

?移根:移植。瑤圃:產玉的園圃,指仙境。光熊熊:形容火光強烈或火勢旺盛,此處指生長旺盛。

?一洗:一下洗刷掉。萬國:萬邦;天下;各國。凡卉:普通花草。空:無;沒有。

?自來:由來;歷來。珍物:奇異的事物。古代視為吉兆。世出:應時出現。

16宜:應該,應當。著:寫作;撰述,用文字顯明地表述。篇什:《詩經》的“雅”和“頌”以十篇為一什﹐所以詩章又稱“篇什”。歌:歌頌,頌揚。豐功:指巨大的功勛。

17任公:此處指任鴻雋。德業:德行與功業。崇:尊重,推重。

18以:拿,把,用,將。名:名字,命名。奇葩:珍奇的花。傳:留傳。無窮:沒有窮盡;沒有極限。

19彩繪:彩色繪畫,彩圖。

20賜名:贈以名號。此句是說贈名(命名)的人是陳韶鐘(陳煥鏞)。

21叔永:任鴻雋。吾兄:對友人的尊稱。舊時對朋友中的晩輩表客氣亦有此稱。方家:本義是道術修養深厚精湛的人,后多指飽學之士或精通某種學問、技藝的人。

胡先骕的《任公豆歌》,對任公豆(任豆)Zenia insignis Chun的產地特點、生長環境、植物的形態以及命名等都進行了描述。隱喻了我國地域之寬廣,地貌復雜多樣,山巒險峻;植物物種數量繁多,新種類群生長環境復雜,但仍屈服于我國科學家之腳下;諸多科學精英,歷盡千辛萬苦,飽盡風霜,對我國的植物科學研究的發展做出了巨大貢獻。他們對工作的刻苦進取、對我國科研事業無私奉獻之精神,影響了后人,感動了世界。他們的知識底蘊、師友情緣和文采風流,就像一座座連綿不絕的中國學術史高峰,足以令當代的知識分子傾慕不已[1]。

2與畫及詩相關的人物履歷

2.1胡先骕(1894~1968)

我國近代植物分類學家奠基人。江西省新建縣人,字步曾,號懺盦。1909年入京師大學堂預科,畢業后,1912年赴美國留學,入加州伯克萊大學農學院森林系攻讀森林植物學。1915與任鴻雋、秉志等,共同發起組織中國科學社,并刊行《科學》雜志。1917年回國,任江西廬山森林局副局長,兼任于東南大學農科教授。1922年,在中國科學社生物研究所任植物部主任。1925年再次赴美,在哈佛大學攻讀植物分類學,獲博士學位。1928年任靜生生物調查所植物學部主任,自1932年起繼任所長。

1933年在四川重慶北碚發起成立中國植物學會。1934年在江西廬山含鄱口與江西省農業廳共同創辦廬山森林植物園(廬山植物園)。1934年當選中國植物學會第二任會長;創辦《中國植物學雜志》(季刊)并兼第一任總編輯。1937年與云南省教育廳在昆明黑龍潭合辦云南農林植物研究所(即現昆明植物研究所的前身),并任所長。1940年在江西任中正大學校長,1944年任江西農學院教授,1945年秋,重返北平靜生生物調查所任所長。曾當選為中央研究院評議員和院士。1949年任植物研究所研究員。自1918~1952年,曾先后兼任南京高等師范、東南大學、江西農學院、北京大學和北京師范大學等校教授,畢生從事中國植物分類學研究。

1919年,在浙江省天臺、雁蕩、松陽、龍泉、小九華山、仙霞嶺,并途經遂昌、開化、建德、遂安和東、西天目山采得大量植物標本。1920年,又到江西吉安、贛州、寧都、建昌、廣信和福建武夷山采集,是我國繼鐘觀光后的又一位大規模植物標本采集者。一生發表重要的植物學論文百余篇,并發現1個新科6個新屬和一百幾十個新種。1923年與錢崇澍、鄒秉文共同編著了我國第一部大學植物學教科書《高等植物學》,訂正了舊編譯本《植物學》的錯謬[2]。1927~1937年與陳煥鏞合編《中國植物圖譜》5卷,包括250種中國特有植物的描述[3]。1930~1934年與秦仁昌合編《中國蕨類植物圖譜》第1~2卷,描繪中國重要蕨類100種[4]。1933年編譯了由哈第著的《世界植物地理》一書[5]。1940年與美國古植物學家錢耐(R. W. Chaney)共同發表了“中國山東中新世植物化石”[6]。

1946年發表“記中國古新世之水杉”。1947年發表“美國西部之世界爺與中國四川萬縣之水杉”等。1948年,與鄭萬鈞共同發現和命名有活化石植物之稱的水杉(Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng),并合著《水杉新科及生存之水杉新種》一文[7]。這一發現引起世界各國植物學家和古生物學家的極大關注,現亞、非、美、歐洲約50個國家170余處都先后從我國引種了這個古老的孑遺樹種。1948年編著了《中國森林樹木圖志》,重點記述中國產的樺木科和榛樹科植物85種。以上3部圖譜,均受到國際學術界的重視。1950年發表“被子植物多元的新分類系統”[8]和1幅“被子植物親緣關系系統圖”。

胡先骕在植物地理、植物區系、古植物和經濟植物學方面提出了許多新見解。1951年按他本人的分類系統編著了包括361科的《種子植物分類學講義》[9]。1954年出版了《植物分類學簡編》,該書內容翔實,在“植物分類的原理”一章中,正確駁斥了蘇聯李森科關于物種的主張[10]。1953年編著了《經濟植物學》,共計103科[11]。1955~1957年著《經濟植物手冊》1~3分冊[12]。于1925、1934、1941年3次參加泛太平洋學術會議,并在會上發表有關中國植物區系的重要論文,獲得各國生物學家的好評,進一步引起國際學術界對中國植物的重視。1930年在第5屆國際植物學會議上當選為國際植物命名法規委員會委員。胡先骕從事植物分類學、經濟植物學和古植物學的教學和科研工作長達50余年,對中國植物學的發展和科學人才的培養發揮了重要的作用。

2.2馮澄如(1896~1968)

我國植物繪畫的奠基人。江蘇宜興人。 1909年,馮澄如考入省立無錫第三師范學校。讀書期間,對書畫產生了濃厚的興趣。曾在全校舉行的書法比賽中,榮獲第一名,并獲得鍍金獎牌一枚。1916年,馮澄如從師范畢業,先后受聘于師范附小和省立南京第四師范附小,擔任圖畫和手工課的教師。1919年,應湖南省長沙市第一師范學校校長葉佩基的邀請,前往該校擔任繪畫和手工課的教師。在此期間,他積極投身于五四運動之中,深受民主科學思潮的影響,為他日后全身心投于生物繪畫事業的創新和貢獻打下了堅實的思想基礎。1920~1923年,南京高等師范學校聘請他擔任該校的國文、歷史和地理預科的圖工教師。在1916~1923年間,馮澄如的大部分業余時間都用來室外寫生繪畫,潛心修煉,經常參觀畫展并廣結畫友,為他開創生物科學繪畫打下了基礎[13]。1921~1922年在南京高等師范學校任教期間,也是中國科學社設立生物研究所之際,秉志、胡先骕邀請馮澄如為生物系的教學繪制幾十幅大型彩色掛圖,之后為生物研究所的研究著作繪制插圖。1922年和1925年分別為陳煥鏞著的《中國經濟樹木》和《樹木圖說》以嶄新的面貌繪制了全套的植物科學畫作,打破惟有西方出版植物科學畫的慣例,奠定了中國植物科學畫的基礎。馮澄如與胡先骕交往較深,1928年同胡先骕一起北上協同籌建北平靜生生物調查所。靜生所正式成立后,他被列入所中成員,任植物部研究員兼繪圖員,同時也兼負靜生所印刷廠職責。1927~1937年,為胡先骕與陳煥鏞合著的《中國植物圖譜》1~5卷繪制了全書插圖,共250幅。抗日戰爭以后,馮澄如為胡先骕著的《中國森林樹木圖志》(樺木科Betulaceae)繪圖。1948年胡先骕、鄭萬鈞聯合發表活化石水杉,馮澄如以水墨渲染法與線條勾勒法并行,繪出水杉外形圖和細部分解圖,均獲佳評。1958年為秦仁昌、胡先骕編纂的《中國蕨類植物圖譜》1~4卷,繪制了幾百張植物科學圖[14]。

馮澄如在長期從事植物科學繪畫實踐中,以中國傳統的優良繪畫藝術與西方繪畫藝術相結合,主要以線條表現方法為主,精細美觀,科學到位。形成了獨特的繪畫技法,對我國植物科學畫的發展具有十分重要的影響。抗日期間,在家鄉宜興開辦“江南美術專門學校生物畫專修科”時得到胡先骕和秉志的支持。1949年后,馮澄如將多年繪圖經驗予以總結,撰寫《生物繪畫法》一書,1957年由科學出版社出版[15]。此時馮澄如已定居南京,但仍與胡先骕過從甚密,此書即得到胡先骕校閱,并向科學出版社薦稿,此書是我國第一本生物繪畫的專著,至今的很多科學繪畫大都繼承了馮澄如的風格。

2.3陳煥鏞(1890-~1971)

我國近代植物分類學奠基人。廣東新會人,字文農,號韶鐘,出生于香港。幼年就讀于上海。1903年隨母親去美國念書,陳煥鏞的整個中學時代是在美國渡過。1909年入馬薩諸塞州農學院學習森林學和昆蟲學課程,由于經濟拮據,于1910~1919年之間的5個夏季,在Marion case 的Hillcrest Garden打工。

1911年元月,在美國由中國學生會刊行的《中國學生月刊》上,發表了《森林學在中國的重要性》一文。1912年,從馬薩諸塞州農學院轉學到紐約州立西拉儲斯大學森林學院。1913年8月,被推選為《中國學生月刊》的英文編委,1914年再此刊上發表了《苦力》等文。1915年,在西拉儲斯森林學院畢業后進入哈福布斯(Bussey)應用生物所深造。1919年,獲得了哈福的色爾登旅行獎學金。同年秋,獲哈佛大學林學碩士學位回國,獨自一人赴海南五指山采集標本,是第一個到海南島進行系統采集的中國人。繼而又在湖南、廣東、香港、廣西、貴州等地進行植物采集,并與60多個國家的標本館和學者有聯系或交換植物標本,在抗戰期間,廣州淪陷前夕,毅然將農林植物研究所的全部珍貴植物標本及圖書運往外地,使這幾類無價瑰寶得以保存。對我國的植物分類學有很大的貢獻,為我國培養了一大批植物學人才。1920年應聘到金陵大學教書,并先后歷任東南大學、嶺南大學、中山大學、廣西大學等校的教授及中山大學林學系主任、理學院院長等職,在南京東南大學任教期間和秉志、胡先骕、陳禎等都是中國科學社的成員;1925年,陳煥鏞同胡先骕等人,代表中國出席第三次泛太平洋學術會議。1928年,創辦了中山大學農林植物研究所,任所長;1929年5月,率團參加“第4次太平洋科學會議”。他是“中國植物學會”創建人之一,《中國植物學雜志》最早的編輯之一,《中國植物志》第一任主編之一。

1931年,任中國植物學家代表團團長,率團赴倫敦劍橋大學,參加“第5屆世界植物學會”。1933~1934年,任中國植物學會副會長;1935年,在參加荷蘭第六屆國際植物學會議中,被選為該會分類學組執行委員。同年,在廣西創辦了廣西經濟植物研究所,出任所長兼教授。在廣西會議上,任會長。1936年春,被英國The England Gladiolus Society(唐菖蒲學會)聘請為該學社的名譽副會長。1938年,被聘為國立中山大學理學院院長兼生物系主任。1941年底,任廣東植物研究所所長,兼任廣東大學特約教授。解放后當選為全國人民代表大會第一至第三屆人民代表、中國科學院院士(學部委員);1958年,與何椿年等共同創辦了華南植物園和鼎湖山樹木園。之后,又擔任華南植物研究所、廣西植物研究所所長等職[16]。

陳煥鏞對我國的木蘭科、樟科、殼斗科、繡球花科、苦苣苔科、花木科、胡桃科及裸子植物等都有較深入的研究,曾發表了在學術上有重要意義的觀光木、銀杉等新屬。1921年編寫我國第一本近代英文版植物學研究專著《中國經濟樹木》;1925年,完成了《中國樟科之研究》、《中國植物名詞審定法》、《宜昌木本植物之調查》以及《中國毛山櫸科之分類》。1930年創辦我國第一次發行的植物學英文雜志《Sunyatsenia》(中山專刊);1925—1932年,與胡先骕合作編撰了大型的《中國植物圖譜》5卷;1956年主持和參與了《廣州植物志》的編寫工作;1959年任中國科學院中國植物志編輯委員會的主編[17]。

陳煥鏞是國內一位知名度較高、很有聲望的科學家,他的一生,業績諸多,為后世樹立了座座豐碑。

2.4任鴻雋(1886~1961)

化學家和教育家。辛亥革命元老,我國近代科學的奠基人之一。原籍浙江吳興,因其祖父和父親避亂至四川,故生于四川,清季應試,署籍巴縣,遂為四川巴縣人。1906年入上海中國公學,后游學日本,1909年秋,考進東京高等工業學校應用化學科,參加同盟會。辛亥革命后回國,1912年任南京臨時政府總統府秘書、北京臨時政府國務院秘書,后赴天津任《民意報》編輯。同年12月奉派赴美留學,1914年任《留美學生季報》主編。在留美期間,除了發起組織“中國科學社”,還曾為改良中國文字、文學,與好友胡適展開過激烈辯論,終使胡適提出“文學革命”的口號,引發新文化運動。1915年在上海發起《科學》雜志刊號并創建中國科學社,被選為第一屆社長。1916~1918年初,先后在哈佛大學、麻省理工學院和哥倫比亞大學的化學工程系就讀,獲化學碩士。1918年歸國后,任鴻雋為中國科學社籌集基金而多方奔走。同年,歷任北京大學教授、教育部專門教育司司長、上海商務印書館編輯、東南大學副校長。

1925年美國眾參兩院通過第二次退還庚子賠款用于發展中國的教育文化事業,成立了中華教育文化基金董事會,任鴻雋身擔科學社長并兼任董事會專門秘書,在他進行了多方面的積極聯系后,把美國的賠款主要用于補助生物研究所,使其有了穩定的經濟來源,并且研究所漸有成績,也逐漸成為中國現代生物學的搖籃,培養了許多著名的生物學家。1925年9月,任中華教育文化基金董事會專門秘書,后任中基會執行秘書。1927年受聘為中華民國大學院科學教育委員會委員。1928任中基會副干事長。1929年任中基會董事兼干事長,實際主持中基會日常工作。在會內兼任科學研究補助金及獎勵金審查委員會委員;社會調查所委員會委員;國立北平圖書館委員會委員長;靜生生物調查所委員會委員長。1935~1937年任四川大學校長。1938~1942年 任中央研究院化學所所長。1942年擔任中國基金會干事長期間,實現了其“科學救國”的抱負,利用中基會的經濟補助,盡量獎勵全國各大學的科學研究工作,又遣送具有科學天才的青年到歐美去留學;對國內諸多科學文化事業進行創辦,或給予經濟和道義上的支持,如北平圖書館、地質調查所、靜生生物調查所、中國科學社生物研究所、營造學社等,皆為民國時期由中基會創辦或資助的著名學術機構[18]。

1944年1月,中國科學社董事會改為監事會,任鴻雋任監事會書記,兼任理事會會長。1945年7月,當選為中國科學工作者協會理事。1947年9月,當選聯合國文教組織中國委員會自然科學委員會委員。1949年5月,發起中國科學社等四團體響應中國共產黨關于準備召開新政協的號召,聯合倡議召開中華全國自然科學工作者代表大會籌備會議。同年5~8月,在香港處理中基會事務。中基會該年終止了在中國的工作。9月他以特邀代表身份赴北平參加第一屆中國人民政治協商會議。

1950年8月,任鴻雋出席了中華全國自然科學工作者代表大會,在會議決定成立的“中華全國自然科學專門學會聯合會”中,當選為第一屆全國委員會委員。同年,任中央文化教育委員會委員和華東文化教育委員會委員。1951年,當選為上海市科聯主任委員。《科學》 雜志于該年停刊。1952年2月,以黃海化學工業研究社董事長的身份,代表該社致函中國科學院,希望科學院接收該社為研究所。1953年初,主持了將中國科學社創辦的《科學畫報》移交給上海市科普協會的工作。1954年春,當選為上海市第一屆人民代表大會代表。同年秋,在上海主持舉辦中國科技史料展覽和主持了將中國科學社生物研究所的標本、儀器和人員移交給中國科學院的水生生物、動物和植物三個研究所的工作。1955年,以中國科學社名義主編《科學史料譯叢》,并當選第二屆全國政協委員。1956年2月,主持將明復圖書館捐獻給國家并任明復圖書館改組為上海市科技圖書館后的館長。同年秋,主持了將中國科學圖書儀器公司上交給國家的工作。1957年7月,主編《科學》季刊,為原《科學》雜志的復刊,該刊于1960年再度停刊。1958年, 任上海圖書館館長。同年冬,當選為上海市科學技術協會副主席。1959年,當選為第三屆全國政協委員。1960年5月 辦理完畢中國科學社全部財產上交的移交手續。同年底,辭去了上海圖書館館長職務。1961年11月9日,因心力衰竭去世。

3 任公豆(任豆)屬Zenia Chun

任公豆(任豆)Zenia insignis Chun in Sunyatsenia 6: 196. 1946.

落葉喬木。芽具少數鱗片。葉為奇數羽狀復葉,無托葉;小葉互生,全緣,無小托葉。花兩性,近輻射對稱,紅色;組成頂生的圓錐花序,萼片5,覆瓦狀排列;花瓣5,覆瓦狀排列稍不等大;發育雄蕊通常4枚,有時5枚,生于花盤的周邊;花盤小,深波狀分裂;子房壓扁,有數顆胚珠,具短的子房柄,花柱短,鉆狀,稍彎曲,柱頭小。莢果膜質,壓扁,不開裂,有網狀脈紋,靠腹縫一側有闊翅[19]。

在中國分布于廣東、廣西。生長于海拔200~950m的山地密林或疏林中。越南分布于萊州、河宣[20]。

1946年,陳煥鏞在研究植物標本過程中,發現一種特殊的豆科植物標本(標本號76320;采集號80690),采集者郭素白,標本采集時間為1934年,采集地點是廣東省樂昌市,銅坑村[21]。為了感謝著名學者任鴻雋在1925任中華教育文化基金董事會專門秘書,后任中基會執行秘書期間,為中山大學植物研究所在困難時期每年給予的資金補助而做出的杰出貢獻,以其名建立任公豆(任豆)屬Zenia Chun[22],由馮澄如進行彩色繪畫,胡先骕為贊頌此事而題詩《任公豆歌》,在植物學界具有特殊意義。

4對畫的藝術鑒賞

馮澄如繪畫的,《任公豆圖》,是以我國傳統彩色繪畫手法中的寫意和類似工筆畫法的結合,運用毛筆繪于絹軸之上。畫中的石頭和植物的枝干部分是用寫意法進行繪畫,傳統樸實,筆簡意駭,形神兼備;三只鳥是用工筆渲染法所繪,表現較生動自然,活潑可愛,寓意頗深;而在對枝葉、花和果實部分是運用寫實法進行繪畫,把枝條、葉的(主、側)脈、花序和果實描繪得非常細膩、真實、自然;胡先骕用楷書提寫的《任公豆歌》,位于畫面首位,位置舉足輕重,意義非凡。經過對此畫的繪畫手法仔細研究后發現,整個畫面把科學與藝術有機的融為一體。此幅繪畫作品的手法正是馮澄如所創新的繪畫方法——植物科學繪畫,此方法至今在植物科學研究領域仍被廣泛應用。另外,畫面以寫意與寫實法相結合進行繪畫創作,也獨具創意,使畫面虛實結合,意境深遠。

5小結

通過對馮澄如所繪任公豆圖的研究,引出胡先骕和陳煥鏞,以獨特的紀念方式對任鴻雋為我國的科學發展事業所做出的卓越貢獻予以歌頌。反映了我國科學研究事業發展的步履艱難,展示出我國科學家對工作所付出的火熱之心和對我國科學研究事業所做出的巨大貢獻,體現出了我國科學家們的高尚情操。同時也展現出馮澄如以科學與藝術相結合而創新的繪畫技法。

致謝:本文得到王文采院士、王祺博士、楊永博士、賀隨超博士的悉心指導,胡宗剛先生、來金鵬先生和植物所圖書館館長陳智娟先生提供了寶貴資料,在此一并表示衷心的感謝!

參考文獻:

[1] Hu Z G (胡宗剛). Should not forget Hsen-Hsu Hu (不該遺忘的胡先骕) [M]. Wuhan: Changjiang Literature Press (長江文藝出版社), 2005:7, 41–42.

[2] Hu H H (胡先骕), Chou B W (鄒秉文), Tsien C S (錢崇澍).Advanced Botany (高等植物學) [M].Shanghai: Commercial Press (商務印書館), 1923.

[3] Hu, H H (胡先骕), Chun W Y (陳煥鏞). Icones Plantarum Sinicarum Fascicle [M]. Beijing: Science Press (科學出版社), 1935:1–5.

[4] Hu, H H (胡先骕). Icones Filicum Sinicarum Beijing: The Fan Memorial Institute of Biology [M]. Beijing: Science Press (科學出版社), 1930~1934, Fascicie: 1–2. (有兩個出版年?此處已修改)

[5] Hu H H (胡先骕). World Phytogeography (世界植物地理) [M].Shanghai: Commercial Press (商務印書館), 1993.

[6] Hu H H (胡先骕), Chaney R W. A miocene flora from Shantung Province, China [J]. Palaontologia Sinica (New Series A), 1940, 1: 1–147.

[7] Hu H H (胡先骕),Zheng W J (鄭萬鈞).On the new family Metasequoiaceae and on Metasequoia glyptostroboides. Aliving species of the genus Metasequoia found in Szechuan and Hupeh [J]. Bulletin of The Fan Memorial Institute of Biology (靜生生物調查所匯報新輯), 1948, 1(2): 153–161.

[8] Hu H H (胡先骕). A polyphyletic system of classification of angiosperms [M]. Science Record (Peking), 1950. 3(2-4): 221–230. (這是書[M]還是刊[J]?請標出 是書)

[9] Hu H H (胡先骕). Textbook of the Taxonomy of Seed Plants (種子植物分類學講義) [M]. Shanghai:Zhonghua Book Company (中華書局出版), 1951.

[10] Hu H H (胡先骕). Synopsis of Plant Taxonomy (植物分類學簡編)[M]. Beijing: Higher Education Press (高等教育出版社), 1955.

[11] Hu H H (胡先骕). Economic Botany (經濟植物學) [M]. Shanghai: Zhonghua Book Company (中華書局刊印), 1953.

[12] Hu H H (胡先骕).Manual of Economic Botany (經濟植物手冊)[M].Beijing: Science Press (科學出版社), 1955~1957:1–3 (有兩個年?此處已修改)

[13] Hai N. (海若). Founds the China biological science picture outstandingly able person (開創中國生物科學畫的奇人).Century Elegant Demeanor (世紀風采) [J]. Jiangsu: 《世紀風采》雜志社 1994:7.(是書嗎?出版社呢?是期刊)

[14] Zhang M W (張孟聞). The Chinese Science History Lifts One Corner (中國科學史舉隅) [M]. Shanghai: Chinese Culture Service Socie (中國文化服務社), 1947:85.

[15] Feng C R (馮澄如) . Biological Mapping(生物繪圖法) [M]. Beijing: Cambride University Press (科學出版社), 1958.

[16] Chen D Z (陳德昭). 陳煥鏞紀念文集 [M]. 廣州:中國科學院華南植物研究所刊印.. 1996. (出版社呢?此書是華南植物所內部刊印的)

[17] Tsien C S (錢崇澍), Chun W Y (陳煥鏞). Flora Reipublicae Popularis Sinicae (中國植物志) [M]. Beijing: Science Press (科學出版社), 1961:11.

[18] Hu Z G (胡宗剛). Historical Manuscript of Fan Memorial Institute of Biology[M]. Shandong: Xinhua Printing Shop (山東教育出版社), 2005.

[19] Wu T L (吳德鄰), Chen P Y(陳邦余), Wei C F(衛兆芬), Chen T C(陳德昭), Hu C C(胡加琪), Cheng H C(鄭師章), Li L C(李林初). Flora Reipublicae Popularis Sinicae (中國植物志):Vol. 39 Zenia [M] Beijing: Science Press, 1988: 121–123.

[20] Larsen K, Larsen S S,Vidal J E. Zenia[M]. //Flore du Cambodge du Laos et du Vietnam. Paris: Museum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Phanerogamie, 1980, 18: 111–113.

[21] Ding L (丁莉). China Gazetteer Collection (中國地名詞典) [M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House (上海辭書出版社), 1989:290.

[22] Chun W Y (陳煥鏞). A new genus in the Chinese flora [J]. Sunyatsenia, 1946, 6 (3–4): 195–198.

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn