關(guān)于恐龍時代生物的十個離譜誤解

人類對遠古化石的誤解由來已久。現(xiàn)在,讓我們來認識十種生活在恐龍時代的生物,它們的真實形象與人類最初的想象大相徑庭。

▲過時的暴龍想象圖,尾巴拖曳在地表。圖/ wiki

幾個世紀以來,科學(xué)家和藝術(shù)家們一直在嘗試重建恐龍及其他古代生物的樣貌,但他們經(jīng)常出錯。這可能是因為化石證據(jù)不足,也可能受限于當時的科學(xué)知識和研究技術(shù),但還有很多就是單純的誤解。在古生物學(xué)中,一些這樣的誤解在今天看來簡直不可思議。

這里列出了十種曾被科學(xué)家嚴重誤解的恐龍時代生物,既有被錯誤拼接、頭部安在屁股上的海怪;也有翼龍,曾被認為是會飛的有袋動物。需要注意的是,自1824年首次發(fā)現(xiàn)恐龍以來,盡管古生物學(xué)取得了長足進步,但科學(xué)家們?nèi)杂泻芏鄦栴}尚未解決,關(guān)于這些遠古動物的外觀推測也隨時可能發(fā)生變化。

禽龍屬(Iguanodon)

瑪麗·安·曼特爾(Mary Ann Mantell)和她的丈夫、業(yè)余古生物學(xué)家吉迪恩·阿爾杰農(nóng)·曼特爾(Gideon Algernon Mantell)于1822年發(fā)現(xiàn)了第一批禽龍的牙齒化石。吉迪恩試圖還原這種生活在白堊紀(1.45億至6600萬年前)的古代食草動物的外貌。根據(jù)牙齒的相似性,他將其描繪為一只巨大的鬣蜥(屬名Iguanodon意為“鬣蜥的牙齒”)。

▲英國倫敦水晶宮里解剖學(xué)上錯誤的禽龍雕塑,建于19世紀50年代。圖/ whitemay/Getty Images

19世紀末,第一批相對完整的禽龍骨骼化石出土,暗示它們可能是雙足行走的動物。如今,研究人員已經(jīng)知道禽龍大部分時間是四足行走的,但在需要時也可以雙足站立,用前肢進行抓握。

這些化石中有兩個角狀物,最初被放在鼻子上部,類似犀牛蜥(Cyclura cornuta)——這種現(xiàn)代鬣蜥的鼻子上方有一個較小的角。然而,后來研究發(fā)現(xiàn),這些角狀物實際上是禽龍拇指上的尖指爪。

1842年,英國古生物學(xué)家理查德·歐文(Richard Owen)創(chuàng)造了“恐龍”(Dinosauria)這個分類名稱,禽龍成為最早被正式確認的恐龍之一。“Dinosauria”一詞源自希臘語,意為“可怕的蜥蜴”。

斑龍屬(Megalosaurus)

斑龍是生活在侏羅紀(2.01億至1.45億年前)的大型肉食性恐龍。1824年,斑龍成為第一個被科學(xué)描述并命名的恐龍(也是非鳥類恐龍的第一個有效屬,但模式種巴氏斑龍Megalosaurus bucklandii直到1827年才正式命名)。維多利亞時代的科學(xué)家最初認為斑龍是一種矮胖的四足動物,早期的插圖和雕塑將其描繪成擁有鱷魚頭部、體型類似犀牛的巨大爬行動物。

▲當古生物學(xué)家在1824年首次描述斑龍時,認為它長得像右邊的駝背恐龍。但現(xiàn)在,研究人員推斷它其實更像左邊。圖/ Mark Garlick/University of Warwick

然而,隨著更多化石的發(fā)現(xiàn),研究人員發(fā)現(xiàn)斑龍的前肢較短(但非常強壯),且主要以雙足行走。現(xiàn)代復(fù)原圖中,斑龍更像是霸王龍(Tyrannosaurus rex)那樣的掠食者,而不是犀牛。

這種恐龍體長約6米,重約700千克(由于從未發(fā)現(xiàn)完整的斑龍骨骼,因此關(guān)于其解剖結(jié)構(gòu)仍有許多不清楚的地方)。

伶盜龍屬(Velociraptor)

《侏羅紀公園》系列電影中的伶盜龍(常被稱為“迅猛龍”)從未準確反映科學(xué)家對這些白堊紀掠食者的真實理解。電影中出現(xiàn)的伶盜龍形象,實際上是基于一種體型更大但名字不那么響亮、同屬馳龍科的恐龍——恐爪龍(Deinonychus)。事實上,伶盜龍的體型只有一只家養(yǎng)火雞(Meleagris gallopavo domesticus)那么大,而且它們可能更多地使用利爪來鉤住和抓握獵物,而不是像電影里那樣進行揮砍。不過,即使是科學(xué)插圖中伶盜龍的形象,多年來也經(jīng)歷了顯著的變化。

▲伶盜龍的模式種蒙古伶盜龍(Velociraptor mongoliensis)。圖/libre de droit/Getty Images

2007年,研究人員確認伶盜龍長有羽毛。羽毛的存在使伶盜龍呈現(xiàn)出全新的外觀,遠比早期形象或恐爪龍的復(fù)原圖更像鳥類。

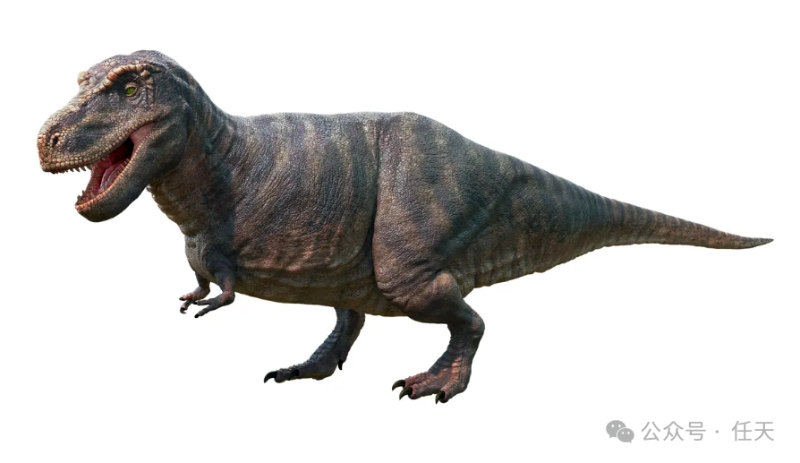

君王暴龍(Tyrannosaurus rex)

君王暴龍也就是俗稱的霸王龍,是最大型的食肉恐龍之一,毫無疑問也是最具標志性的恐龍。這種字面意義上的“暴君蜥蜴”生活在白堊紀末期。盡管它們的小短臂從未受到質(zhì)疑,但對于其他特征的描述卻發(fā)生了巨大改變。

▲霸王龍“蘇”(Sue)的三維數(shù)字圖像。蘇是世界上現(xiàn)存最大、最完整的一具霸王龍化石。圖/ Field Museum

霸王龍的早期和現(xiàn)今的復(fù)原圖之間,一個主要區(qū)別在于其站姿。最初,霸王龍被描繪成直立站著,姿勢很像袋鼠。科學(xué)家現(xiàn)在知道,霸王龍的身體基本上是水平懸掛在雙腿之上的,頭部和尾部分別平衡身體的兩端。

古生物學(xué)家還得出結(jié)論,認為幼年霸王龍可能長有羽毛,可以起到保暖作用。至于它們長大后是否保留這些羽毛,科學(xué)界仍存在爭議。有研究者稱,成年霸王龍并不需要羽毛,因為作為大型溫血動物,它們能夠產(chǎn)生足夠的體溫,無需依賴羽毛或毛發(fā)來保暖。

研究人員仍在評估霸王龍的確切體型,它們有可能比最初認為的更大。1991年發(fā)現(xiàn)的最重的霸王龍標本,估計其生前體重約為8870千克。然而,2024年發(fā)表在《生態(tài)與演化》(Ecology and Evolution)期刊上的一項研究估計,最大的霸王龍體重可能高達15000千克,幾乎是之前記錄的兩倍,不過科學(xué)家尚未找到如此龐大的霸王龍化石。

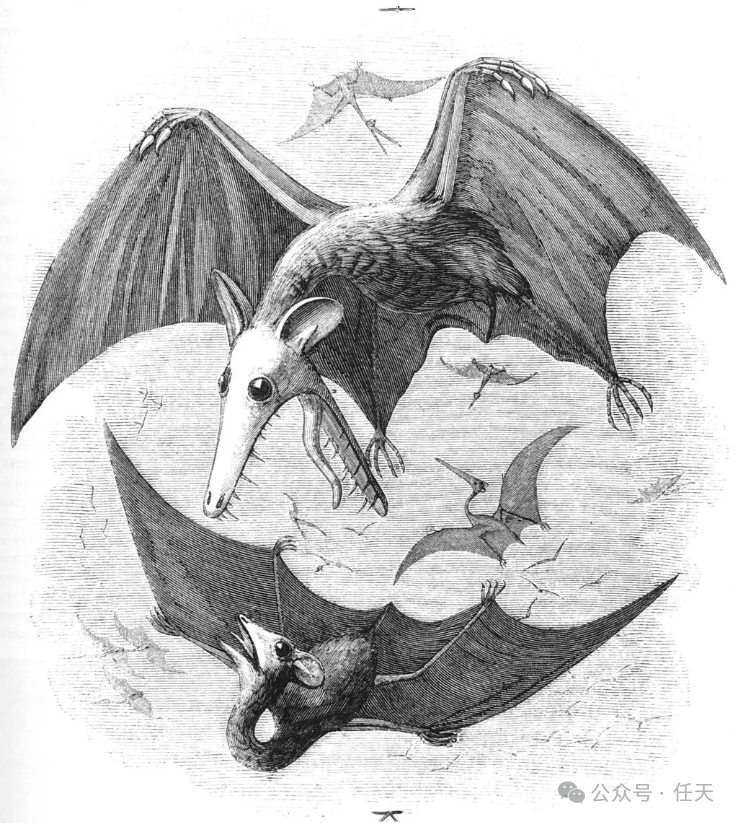

翼龍(Pterosaurs)

翼龍是一類有翼爬行動物,統(tǒng)治著恐龍時代的天空。意大利科學(xué)家科西莫·科利尼(Cosimo Collini)在1784年首次發(fā)現(xiàn)翼龍化石,并認為這些化石屬于一種水生生物,將它們的前肢充當槳來使用。這些化石屬于翼手龍屬(Pterodactylus),翼龍常俗稱“翼手龍”也正是來源于此。

▲在愛德華·紐曼(Edward Newman)于1843年繪制的早期插畫中,翼手龍被描繪成飛行的有袋類動物。圖/ Wikimedia Commons

科利尼并不是唯一誤解翼龍的人。1843年,生物學(xué)家愛德華·紐曼(Edward Newman)甚至提出這些生物是會飛的有袋動物。

法國博物學(xué)家喬治·居維葉(Georges Cuvier)于1801年在研究一件德國發(fā)現(xiàn)的化石時,首次提出翼龍能夠飛行(1809年,居維葉將該化石命名為Ptéro-Dactyle,后來在1815年,法國博物學(xué)家拉菲內(nèi)克將該名稱拉丁語化,成為現(xiàn)在的翼手龍屬Pterodactylus。關(guān)于拉菲內(nèi)克的傳奇故事,本人譯著《發(fā)現(xiàn)新物種》中有詳細描述)。后來,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)某些翼龍(如多毛索德斯龍Sordes pilosus和寧城熱河翼龍Jeholopterus ninchengensis)長有毛發(fā)狀纖維結(jié)構(gòu),使它們看起來更像是長了毛皮的動物。此外,翼龍也可能像現(xiàn)代鳥類一樣五彩斑斕,但這一點仍存在爭議。

棘龍屬(Spinosaurus)

自1915年首次發(fā)現(xiàn)以來,棘龍一直讓科學(xué)家感到困惑。它們是化石記錄中已知長度最長的肉食性恐龍,體長約15米,在白堊紀生態(tài)系統(tǒng)中必定是極其強大的掠食者。

這些恐龍還擁有許多獨有的特征,包括背上的巨大帆狀結(jié)構(gòu)。最初,古生物學(xué)家認為棘龍只能生活在陸地上,因此它們被復(fù)原為具有像霸王龍一樣長的后腿。然而,這種早期描繪被證明是錯誤的。

▲水中的棘龍。圖/ Mohamad Haghani/Stocktrek Images via Getty Images

研究人員現(xiàn)在認為,棘龍過著半水生的生活,擁有較短的后腿和寬大的尾巴,可以像槳一樣幫助其游動。盡管現(xiàn)代觀點認為棘龍是游泳健將,但科學(xué)家們?nèi)栽跔幷撍鼈兙烤褂卸嘁蕾囁律睿约八鼈冊谒虏妒车奶鼗潭取?/p>

滄龍屬(Mosasaurus)

滄龍是白堊紀末期海洋中的頂級掠食者。當恐龍統(tǒng)治陸地時,這些海洋爬行動物則稱霸海洋。早期插圖將它們描繪成像蜥蜴或蛇一樣在水中蜿蜒游動。盡管它們的祖先可能確實以這種方式游動,但現(xiàn)在科學(xué)家已經(jīng)知道,滄龍演化出了流線型的身體和新月形尾鰭,可以有效地在水下推進。它們的泳姿可能類似鯊魚。

▲正在打斗的滄龍。圖/ Mohamad Haghani/Stocktrek Images via Getty Images

據(jù)Friends of Crystal Palace Dinosaurs網(wǎng)站介紹,倫敦水晶宮公園里建于19世紀的滄龍雕像雖然不完整,但展示了古生物學(xué)家最初的推測,即認為滄龍頭部輪廓較寬,鼻孔位于頭頂而非側(cè)面。

(滄龍屬的屬名Mosasaurus含義是“默茲河的蜥蜴”,因為滄龍化石于18世紀發(fā)現(xiàn)于荷蘭的馬斯特里赫特,因城市旁有默茲河而得名。滄龍屬也是人類發(fā)現(xiàn)的第一個史前爬行動物,早于第一個恐龍化石,其化石主要發(fā)現(xiàn)于西歐,特別是荷蘭、比利時、法國等默茲河流經(jīng)地區(qū))

斯克列羅龍屬(Scleromochlus)

泰勒斯克列羅龍(Scleromochlus taylori)生活在三疊紀時期(2.52億至2.01億年前)。科學(xué)家最初認為該物種化石屬于一種類似霸王龍,但體型小得多的恐龍,體長只有約20厘米。但現(xiàn)在認為,泰勒斯克列羅龍與翼龍類飛行爬行動物的關(guān)系更為密切。

▲泰勒斯克列羅龍(Scleromochlus taylori)。圖/ Gabriel Ugeuetto

自1907年被發(fā)現(xiàn)以來,古生物學(xué)家就一直在爭論泰勒斯克列羅龍在演化樹上的位置,包括它究竟是屬于恐龍、翼龍,還是另一類爬行動物分支。盡管泰勒斯克列羅龍沒有翅膀,但現(xiàn)代插圖中,這種生物看起來比過去的復(fù)原圖更像鳥類。

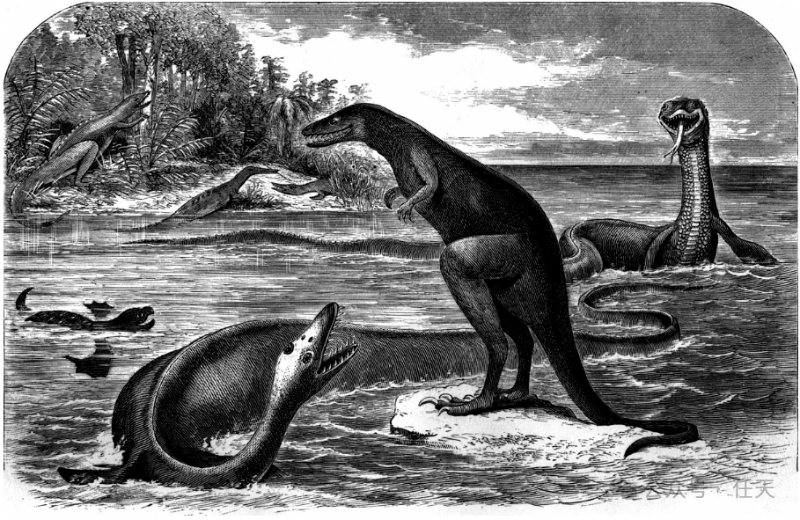

薄片龍屬(Elasmosaurus)

薄片龍又名薄板龍,因其骨盆里的板狀骨頭而得名。扁尾薄板龍(Elasmosaurus platyurus)是一種蛇頸龍類爬行動物,生活在白堊紀末期的北美洲海洋中。古生物學(xué)家愛德華·德林克·寇普(Edward Drinker Cope)在1868年首次重建扁尾薄板龍化石時犯下了一個重大錯誤。他誤以為這種海生爬行動物具有短頸部、長尾巴,因此將頭部裝到了尾巴末端。

▲一幅由愛德華·德林克·寇普繪制于19世紀的插畫,描繪了傷龍(Dryptosaurus)與薄板龍對峙的場景。畫中薄板龍的頭部位于其身體錯誤的一端。圖/ E. D. Cope, Public domain, via Wikimedia Commons

寇普的錯誤在1869年永載史冊,當年八月他公布了扁尾薄板龍的重建圖。這是大眾首次看到薄片龍的外貌,其尾巴看起來長而彎曲,類似滄龍類。這一錯誤也在他之后的職業(yè)生涯中成為無法擺脫的陰影。另一位同時代的古生物學(xué)家奧塞內(nèi)爾·馬什(Othniel Marsh)指出了寇普的錯誤,并由此引發(fā)了兩人之間激烈的爭論。這場爭論后來被稱為“化石戰(zhàn)爭”(Bone Wars,又稱骨頭大戰(zhàn))。

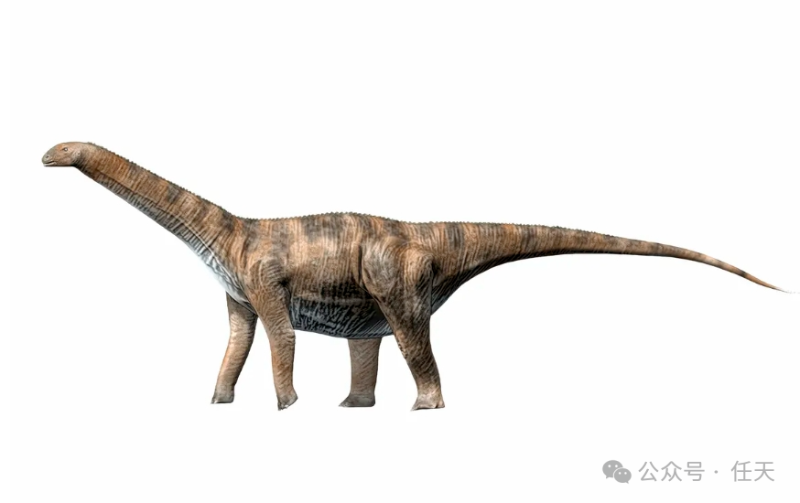

鯨龍屬(Cetiosaurus)

鯨龍是一種巨大的侏羅紀蜥腳類恐龍,長約18米。然而,在1841年研究人員首次發(fā)現(xiàn)它時,沒人知道蜥腳類恐龍是什么,因此鯨龍的身份完全被誤判。最初認為鯨龍化石屬于一種龐大的、像鱷魚一樣的海洋掠食者。

▲鯨龍復(fù)原圖。圖/ Nobumichi Tamura/Stocktrek Images via Getty Images

后來,科學(xué)家認為鯨龍是一種半水生的恐龍,利用水來幫助支撐其龐大的體型。出水后的鯨龍則被描繪成拖著尾巴在地面上行走,仿佛尾巴太重?zé)o法懸空。然而,隨著進一步的研究,古生物學(xué)家發(fā)現(xiàn),鯨龍以及其他類似的蜥腳類恐龍,并不適合半水生的生活方式,因為它們的骨骼內(nèi)充滿空氣,且具有較小的腳。今天的科學(xué)家認為,蜥腳類恐龍生活在陸地上,它們的尾巴保持懸空狀態(tài)。

| 我也說兩句 |

| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項服務(wù)免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn