植物開花與謊花

????自然札記??15

植物開花與謊花

清晨散步,竟然發現城中村一戶人家在城市的街道旁種了一小畦花生,之后自己腳步不由慢下來,看起豆角的花、豇豆的花、辣椒的花,這些蔬菜的花全是花心朝下早早準備好結實下墜,再走走,又看到葫蘆科蔬菜的花大多向陽而生,像南瓜碩大明黃的鐘筒狀花朵十分張揚,但我知道,它們大多是謊花——葫蘆科植物的雄花。葫蘆科等植物雄花多,雌花少,而雄花沒有子房,無法結果。不同植物,花期不同花序不同花形不同,花向也不同。??

花是植物的生殖器官,為了生存繁衍,經過億萬年的自然選擇,再其貌不揚的花如楊柳的葇荑花序上的單性花連花冠都沒有卻能結實,而南瓜、西瓜、黃瓜的謊花知曉不會結果也會竭力燦爛一時。即使是植物,每個生命確實值得尊重!尊重自然,就是尊重我們自己……??

生態文明新時代,尊重自然、順應自然,包括人類本身,人類是自然的一分子。筆者認為當下最迫切要糾治的就是過度醫療和孩子教育問題:醫生首先是尊重每個人的生命然后才是呵護救治。一個孩子勤奮努力了最后成績依然不佳,懂得尊重孩子的老師、父母應該始終欣賞、鼓勵、信任孩子,就如同我們做老師、父母的,人生成長歷往中也有過感動自己的努力,也有過無能為力的拼搏!????

植物從種子發芽到死亡,要經歷幼年、成熟、衰老3個時期,這叫植物個體的發育(生活)周期。而開花是植物生活周期中最明顯的變化,標志著成熟期的到來。

理論上,植物頂端分生組織在日照、溫度等一定條件下出現花原基,是為花的發生。

但每個植物細胞都具有全能性,就是講植物各部位的體細胞都有發育為整體植物的潛能。??

當年學習園林植物時,最關心的當然是植物開花生理機制:既然所有部位細胞都有全能性,那么頂端分生組織細胞為什么有的發育為花,有的卻成了枝葉?為什么剛進入成熟期的植物開花很少?為什么有的樹種不能像桃、杏、李、玉蘭、薔薇、紫薇一樹繁花?為什么有的樹種不在枝梢在枝叉基部也能開花?

最后還是記下了教科書的4句話“幼年期的植株不能接受成花誘導”“光周期反應”“低溫春化作用”“營養和其他條件也影響花的發生”來接受這一理論。問題是“幼年期”是研究者定義的——沒有看到開花就是幼年期,至于“一定條件”“營養條件”是總結某一種植物具體發育過程而針對這一種植物的生理機制枚舉,對全部植物的歸納現在仍在探索,比方現在氣候變暖,植物二度開花現象增多,用這一理論分析,“一定條件”、“其他條件”包括著溫度、積溫。

最后還是記下了教科書的4句話“幼年期的植株不能接受成花誘導”“光周期反應”“低溫春化作用”“營養和其他條件也影響花的發生”來接受這一理論。問題是“幼年期”是研究者定義的——沒有看到開花就是幼年期,至于“一定條件”“營養條件”是總結某一種植物具體發育過程而針對這一種植物的生理機制枚舉,對全部植物的歸納現在仍在探索,比方現在氣候變暖,植物二度開花現象增多,用這一理論分析,“一定條件”、“其他條件”包括著溫度、積溫。

應該說,樹木開花理論出發點是認識自然、改造自然,為了服務人類物質生產。生態文明不是說不能再講改造自然,而是認識掌握自然規律,順應利用規律服務人類生存繁衍。????

再回到孩子教育問題,孩子識字認數前如同植物幼年期,開始上學讀書已進入成熟期——父母應該與成熟的孩子平等對話,孩子心理情緒變化如同植物光周期,失敗挫折如同低溫春化,而環境(學校、班級、老師、家庭等)是“營養條件”,求知欲、自我認知、遠大理想就是“一定條件”,但所有孩子都有花開時刻——我們老師、父母要有足夠的耐心、堅定不疑的相信自己的孩子!再深層次講,考上大學也不等于開花結果大功告成,要教育陪伴孩子自覺謙卑地學習自然、腳踏實地走過生命,懂得天道自有庇佑——我認為這是成長規律而不是宿命論,這里強調的是天道酬勤,厚德載物,厚積薄發。??

?人類遠古開始就馴化栽培野生植物,上世紀初1902年始有科學家預言細胞全能性,到1958年才用組織細胞組培分化出完整植株。而關于開花機理現在仍在研究。

我們一些年輕父母陪伴了解教育了孩子7年(肯定更少),就指望孩子一帆風順地成長,或者以進入好學校、好班級、補課為捷徑而挑戰成長期規律、自己卻不想堅韌地付出園丁的汗水和心血。

書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟,我們老祖宗是智慧的。高中畢業的鐵凝一直在寫,她只是為了心靈家園,不會想過要寫成作協主席,她畢業于中央戲劇學院的父親、畢業于天津音樂學院的母親當年應該不是很責怪苛求孩子必須要上大學。屠呦呦倒是讀的北大醫學院,學習藥學,畢業后從事中藥研究,從血吸蟲病到瘧疾,她60多年只是為了拯救生命一直在研究青蒿素,她沒有也不會想過到自己85歲會獲得諾貝爾獎。??

以前覺得研究試驗組織培養才是科研,觀察記錄植物物候期沒多少技術含量,現在再看樹木開花生理研究,物候期記載者才是科研先驅,樹木生活周期長,所有林業專家學者、技術人員一直傳承著“功成不必在我”“功成必定有我”的甘作人梯的奉獻精神。

當社會特別是年輕一代將高收入高消費作為人生成功的定位,抑郁、壓力這類詞流行時,“人活著為了什么”哲學爭論鋪天蓋地時,我愿意多說說謊花的話題:在今日沉寂的鄉村,年輕人很少活力生機缺失,老年人都昏沉沉地坐在家門口等待什么,蔬菜花木在落寞地開花結實,謊花艷麗地開滿院落,滾圓的筍瓜時常爛在菜園里,田園似乎毫無樂趣;在紛紛擾擾的城市,讀了大學的年輕人忙著跑快遞送外賣,老年人自我安慰地搶領雞蛋搶購保健藥,花草樹木也在寂靜地花開花落,廣場舞曲喧囂地響徹街頭巷尾,手機替代報刊書籍勢不可擋,城市綠地覆蓋率、植物豐富度類同大學其畢業生的就業率、年收入,沒有多少人在享受投入巨大的近自然,類同功利主義者看不明白其實是以開闊視野學會思考為目標的優秀學子才多些改變命運的機會。??

城市的忙碌,年輕人的奔波,甚至不如謊花一現,謊花也有過歲月靜好的安恬。問題在于有了學歷但沒打開視野的年輕人,沒有傳統文化修養的支撐、生態文化的熏陶,不會思考認知自身,沒有人愿意回到鄉村侍弄土地“種菊南山下”,沒有人愿意置身車間寒來暑往年復一年地成長為一代工匠。當然,這深層根源是社會認同問題,人是社會關系的總和,初入社會的年輕人需要社會認可。

城市的忙碌,年輕人的奔波,甚至不如謊花一現,謊花也有過歲月靜好的安恬。問題在于有了學歷但沒打開視野的年輕人,沒有傳統文化修養的支撐、生態文化的熏陶,不會思考認知自身,沒有人愿意回到鄉村侍弄土地“種菊南山下”,沒有人愿意置身車間寒來暑往年復一年地成長為一代工匠。當然,這深層根源是社會認同問題,人是社會關系的總和,初入社會的年輕人需要社會認可。

焦慮中,似乎物質生活享受成為時尚,成為相互攀比的人生的最終追求,但人活一世人人隨波逐流自己都不知道應該追求什么談何幸福感。浮躁中,似乎可以急功近利,但人類文明進步總是在依靠不追求物質財富的苦行僧。

建設生態文明,關鍵在于人的自覺行動。生態文明時代要求的生活方式和行為習慣是:自覺以節儉實用為原則,追求基本生活需要的滿足,適度消費,崇尚精神和文化的享受,主動抑制直至根除浮華鋪張、奢侈浪費的生活主張。??

我們的孩子從小是特長班興趣班,沒有時間親近大自然觀察大自然,沒有從小就認識到自然的偉大和神奇。我們把自己和孩子難得的旅行也簡單化為旅游,景區只是留影,大自然的一草一木一溪一石沒有人也沒時間去遐想沉思。我們的孩子只有很少很少的一部分走進自然教育基地坐進自然教育課堂,但這些自然教育也是有課程設計,孩子們的收獲千篇一律,在注意安全的前提,讓孩子結伴而行,用自己的雙眼去觀察大自然用自己的雙手觸摸大自然然后寫下自己的發現,才能叫每一個孩子與眾不同,奠定他今后成長中的熱愛自然、獨立思考、互幫互助、踏實前行的習慣和品質。這才應該是生態文明新時代我們孩子的人生起跑線。??

誠然,讀書是每個孩子去看世界的路。

但是,一個孩子沒有好奇地觀察過、觸摸過大自然,就會有不同程度的自然缺失癥:感官萎縮、情感冷漠、審美缺失。

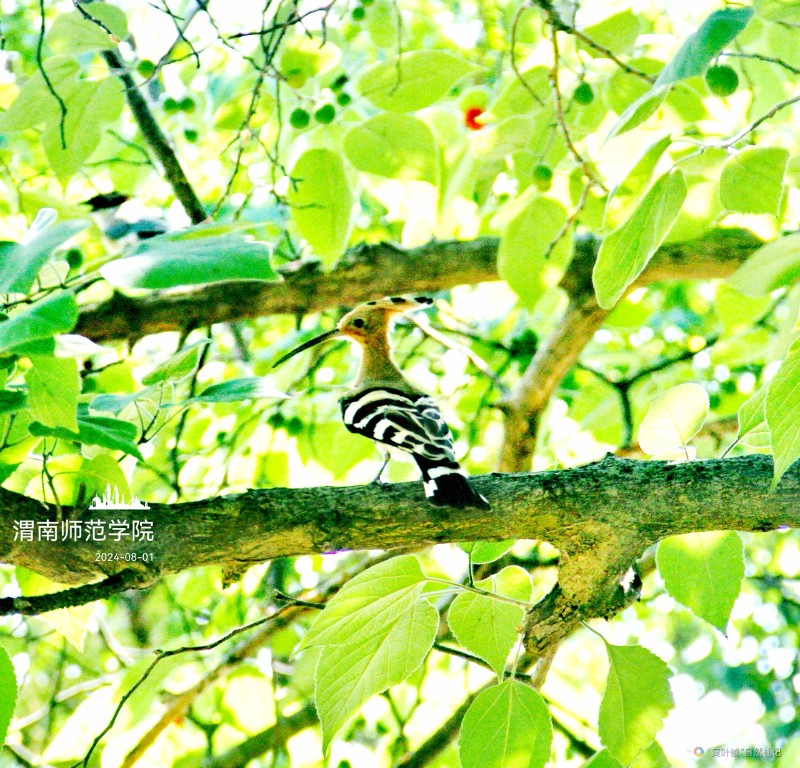

如果一個孩子對家門口的大自然的一花一葉一蟲一鳥都不曾感興趣過,很難想象他從小會萌生去看世界的強烈愿望……??

2023.9.3.

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn